Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.

Son las nueve de la noche de un día de agosto de 2014 y tengo el baúl con varios kilos de carne y achuras. En algunos minutos comenzaré con el ritual: hacer bollitos de papel, ordenar las maderas y el carbón –con cierta pretensión arquitectónica– y, por último, encender el fuego. Esta será mi última comida animal de los próximos treinta días. ¿Por qué lo hago? Por una Leica. Soy fotógrafo, amo las cámaras y esa Leica es todo para mí. Dos semanas atrás fui a visitar a Marcos, un amigo fotógrafo y vegetariano desde hace más de una década. Marcos acaba de entrar en una etapa de espiritualidad extrema y empezó a trabajar su "desapego" regalando objetos que no usa.

– Necesito que me propongan algo –dijo–. Algo que me convenza de que esa cámara es para alguno de ustedes.

Los candidatos éramos dos y la lista de sacrificios propuestos, larga. Se habló de trabajos forzados, de dádivas sexuales y de altas sumas de dinero. Finalmente, lo dije:

– Voy a ser vegetariano. Un mes.

– Vas a ser vegano –retrucó Marcos–. Y vas a contarlo.

Hola, mi nombre es Tomás Linch y soy carnívoro. Disfruto de comer carne cocida de cualquier manera. Me gusta al horno, a la cacerola, en salsas, frita, en guiso, hervida, embutida y a la plancha. Lo que más disfruto es la carne a la parrilla: desde el sabor clásico y grasoso de un asado de tira hasta la compleja textura de la entraña. Mi corte favorito es el bife de chorizo y Pablo lo sabe. Pablo es mi carnicero, un correntino fuerte que peina una cabellera blanca y dura de tanto spray. Cuando llego a su negocio no me pregunta qué voy a llevar. Me pregunta cuántos son y saca de su heladera algo que siempre está perfecto. Yo no pregunto, no dudo, no opino. Me dice cuánto es y yo le pago. Tenemos una relación perfecta. Pablo no solo trabaja con carne de vaca. Me vende una bondiola mágica que adobo con amor y precisión durante los dos días anteriores a ponerla en la parrilla. Hay carnes que vuelan y también me gustan: el pollo, el pavo, el pato y la codorniz. Me gustan los mariscos y mi comida favorita es el pulpo. Hace unos años probé el mejor pulpo de mi vida en un pueblo cercano a Lugo, en Galicia, España. Ese día conocí la felicidad. Me gustan las vieiras, los calamares y los langostinos. Y los pescados, también. Mi abuela Sarita preparaba un plato judío llamado gefilte fish –un pan de pescado servido en su caldo– que podía tenerme atado a la silla durante horas. Soy carnívoro y quiero esa Leica. Por eso, durante el próximo mes, voy a dejar de comer carne y a transformarme en un defensor de las políticas pro animales. Por eso, también, tengo mi asado despedida.

– ¿Por qué vegano? –dije.

– Porque vegetariano es cualquiera –dijo Marcos–. Si querés la Leica largá el queso y el helado.

– Ay, el helado.

Un vegano no come carne de ningún tipo, pero tampoco consume alimentos producidos a partir de productos animales. Ni huevos, ni leche, ni manteca, ni queso. Es más: un vegano no consume productos de origen animal aun si no se trata de alimentos. No viste prendas de lana ni de cuero, no usa almohadones rellenos con plumas y tampoco consume productos que han sido probados en animales (para lo cual hay que enterarse de cómo han sido probados todos los productos). Pero un vegano no es necesariamente ecologista. Su comportamiento se monta sobre una gran estructura ética: los animales sufren y por lo tanto no deben ser asesinados en función de nuestro provecho. Ni asesinados, ni mutilados, ni explotados, ni modificados genéticamente.

Tomo aire por la boca, me agacho y soplo. Una pequeña llama amarilla se asoma entre los carbones. Soplo una vez más. La llama se extiende y comienza a tomar más superficie.

– Ya está –digo y me limpio el carbón de las manos.

– No vas a llegar –dice uno de mis amigos.

– ¿Hablaste con un médico? –dice otro–. ¿Estás seguro? Te vas a sentir mal, te vas a deprimir, te vas a angustiar.

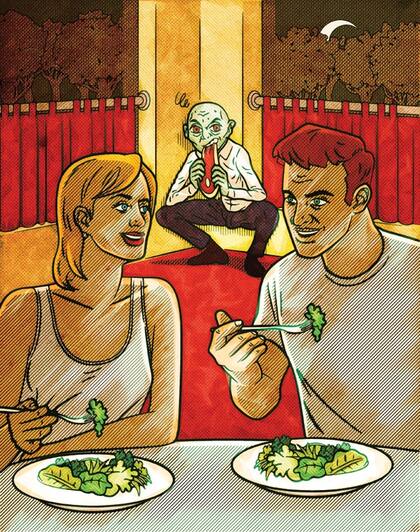

En el asado somos once personas y una es vegetariana. Ella es la única a la que esto le parece razonable. Es algo que sucede con algunos vegetarianos. Te hablan desde cierta altura, como si la decisión de renunciar a alimentarse con animales –"cadáveres", dicen los extremistas– fuera, además de correcto, natural: el llamado de un deber interior al que solo llegan los iluminados. El vegetarianismo está allí, dormido, en el interior del ser humano. Basta escuchar el llamado.

– ¿Ya están los chorizos? ¡Tenemos hambre! –escucho el llamado, pero el del interior de la casa.

Ya están los chorizos. Voy dejando que las mollejas se doren suavemente y disfruto del perfume y la música, que suben desde la parrilla. Recuerdo una obra de teatro que nunca vi. Se llamaba Ya no pienso en matambre ni le temo al vacío. Gran título.

El primer día es el más fácil, todo es nuevo y todavía no tengo tiempo para extrañar. Desayuno mate y a las dos tostadas de pan negro integral les pongo un dulce desabrido que está en mi heladera desde hace meses. Si se trata de esto, pienso, es sencillo.

El día sigue con la más absoluta tranquilidad. Almuerzo una ensalada y un alcaucil que me sorprende. Tomo nota de cómo mejorar la vinagreta y decido no tomar sopa por algo que jamás hubiese imaginado: el caldo. Leo la descripción y ahí dice "primer jugo vacuno". Renglón seguido, "grasa vacuna hidrogenada". Alguna vez estuve en un matadero. Vi cómo las vacas degolladas y abiertas al medio giraban en un circuito de muerte. Fue una visión que jamás podré borrar. Sin embargo, no me llevó a abandonar el consumo de carne. Ahora imagino una prensa capaz de exprimir una vaca y quitarle su primer jugo. Lo curioso es que leo el envase amarillo y dice "caldo de verduras". Me doy miedo. Pasó un día y ya pienso como un vegano.

La primera semana es un éxito: como muchas verduras crudas en ensalada, algunas hervidas, algunas al horno. Preparo un guiso de lentejas sin carne –delicioso– y descubro que los rabanitos, el apio y las aceitunas son necesarias en la heladera para matar la ansiedad. El verdulero –Edhemir– reemplaza a Pablo –cuya carnicería esquivo–, y me convierto en un cliente premium, o por lo menos así lo siento cuando me regala una escarola amarga y poderosa. Estoy orgulloso, pero temo por mi rutina: aumenté exponencialmente el consumo de harinas, que me inflan como un globo aerostático.

– Tomás –dice un editor por teléfono–, mañana hay una nota por el centésimo aniversario del Mercado de Hacienda. Luego de la nota invitan a los periodistas a comer un asado monumental, hecho solo con animales campeones.

La primera semana, además, rompe un paradigma: estoy lleno, llenísimo de energía. Mi metabolismo también mejora. Mi tránsito lento es una maquinaria perfecta. Todo el proceso parece aceitar el cuerpo y mejorar sus posibilidades. Pero sigo con frío en los pies.

No puede ser. Una vez en la vida que hago una apuesta y me invitan al mejor asado de mi vida. Digo que no puedo, casi con lágrimas en los ojos, y paso la nota a una colega que me envía mensajes de texto: "No sabés lo que es este vacío"; "la entraña está olímpica". Me doy cuenta de que, además de la carne en sí, extraño sus costumbres.

La primera semana también me revela un problema: el frío. Elegí el peor mes para tener esta experiencia: agosto. El cuero es animal y yo no puedo usar mis borceguíes. Estas zapatillas de lona, por más medias que use, no sirven. La sensación de caminar con frío todo el día es como la del hambre: me siento incompleto.

La primera semana, además, rompe un paradigma: estoy lleno, llenísimo de energía. Mi metabolismo también mejora. Mi tránsito lento es una maquinaria perfecta. Todo el proceso parece aceitar el cuerpo y mejorar sus posibilidades. Pero sigo con frío en los pies.

A Bárbara Schöffel le gusta estar en el corazón del enemigo. Durante trece años fue directora de proyectos en un laboratorio multinacional. Hoy tiene a cargo un restaurante vegetariano en pleno microcentro. Subo al primer piso del local y, mientras la espero, miro por la ventana: un camión con una salchicha gigante se estaciona enfrente. Es de Chisap, la empresa de venta de insumos para panchos. Bárbara, además de cocinera natural, es vegana convencida pero no exagerada.

–Lo primero que tenés que hacer –dice– es llenar la alacena y el especiero. Ser vegano no significa comer zapallo y lechuga de por vida. Hay un mundo de sabores vibrantes que te está esperando. Curris, pimientas, hierbas frescas. Si sabés cocinar arroz, podés cocinar cualquier cereal. Allí tenés tu fuente de hidratos: cuscús, arroz yamaní, quinoa. Y, para las proteínas, están las legumbres: porotos, garbanzos, habas.

Picnic, el restaurante que dirige Bárbara, se promociona como un fast food y vende, por ejemplo, hamburguesas de soja con mayonesa de zanahoria y salchichas hechas con algo que se llama soja texturizada, que sirve para reemplazar la carne. Es llamativo cómo el vegetarianismo reproduce categorías del universo que combate.

– Hay productos que son un puente. Que te ayudan a transitar el pasaje hacia una alimentación mejor. Yo no como salchichas, pero para los chicos es genial. Esto es un fast food y lo que promovemos es bajar un cambio. No es contradictorio. Si yo cocino solo para los vegetarianos, me sobran dos plantas del negocio.

Schöffel me recomienda no exagerar. Dice que si mi abuela prepara el mejor pastel de papas del mundo y comerlo me hace feliz, tengo que hacerlo. Ella propone el camino al veganismo como un sendero de aprendizaje y no como un cambio radical.

Sube uno de sus asistentes con un café con leche. La leche es de almendras, me explica. El café es menos sabroso que uno con leche de vaca y se lo digo. Le cuento, también, lo del caldo de verduras.

–Cuando llegues a tu casa leé bien la cajita del caldo. No me preocupa el jugo vacuno, sino el glutamato monosódico. La carne en sí misma no es el tema central. El problema está en la industrialización. Cuando leés la letra chica de las etiquetas, te das cuenta de que los alimentos industriales están repletos de químicos que son veneno, pero en dosis mínimas permitidas. Al final del día te comiste veinte etiquetas.

Si sigo los consejos de Bárbara, tengo que sumarles a los animales, al queso y a la leche todo lo que venga en un envase. Al final del mes, voy a empezar a comerme a mí mismo. Me pregunto por dónde empezaría. De camino al subte, huelo un local de shawarma, esa supuesta pata de cordero que danza el baile del caño. La imagen me moviliza: la tentación es tan fuerte como la repulsión. Estoy cambiando.

Llego a casa y lo primero que hago es ir a Google. Glutamato monosódico. Descubro que se utiliza como aditivo, saborizante o potenciador de aromas. Que te abre las papilas gustativas como un cross de derecha y que los japoneses bautizaron su efecto como "umami", que significa gusto sabroso. Leo que genera un apetito voraz y produce una suerte de adicción repentina, esa que sentimos cuando comemos snacks. Leo, por último, que la administración de fármacos y alimentos de Estados Unidos –FDA– la bautizó GRAS: ‘Generalmente Reconocido como Seguro’. Busco la cajita del caldo, allí está.

–¿No preferís terminar la experiencia y venir cuando seas normal?

Eso dijo mi amigo Esteban cuando llamó. Logré convencerlo de que hiciera el asado. Yo me arreglaría con las verduras. Esteban preparó tres ensaladas y varios vegetales a la parrilla. Él y los demás invitados comieron una carne que –dijeron– estaba deliciosa. Mientras todos se agarraban la panza y cerraban los ojos, yo me puse a fumigar un limonero. En aquella sobremesa medité con seriedad en dejar la carne: fue la primera vez que pensé más allá de mi Leica.

En diez días descubrí varias cosas. El horno eléctrico –que ya tenía– y la minipimer –que compré para la ocasión– son mis nuevos aliados en la cocina. Soy un amo de casa y eso tiene una razón: es casi imposible pedir comida por teléfono; todo tiene carne, huevo o lácteos. Solo extraño pedir helado. Ay, el helado.

Son las dos de la tarde y tengo calor. Busco la temperatura en mi teléfono y dice 22 grados. Estoy en el colectivo muy abrigado y de pronto comienzo a sentirme mal: me mareo y transpiro frío. Identifico enseguida el bajón de presión y pienso que mi alimentación tiene algo que ver. Bajo rápido y compro una gaseosa con azúcar. En diez minutos vuelvo a ser el mismo. Ahora que estoy bien, llamo a la nutricionista Susana Zurschmitten para preguntarle qué opina.

Lo primero que hago con un paciente como vos es pedirle unos análisis. Un cambio radical puede darte náuseas, dolores de cabeza, erupciones cutáneas; o todo lo contrario, puede que bailes de contento

Susana tiene un par de aros blancos, un pañuelo blanco al cuello, un saco blanco y un consultorio blanco. Ella es una profesional de formación clásica que eligió el camino del naturismo para curar a través de la alimentación. No está peleada con la medicina tradicional, sino que siente su labor como complementaria: para los problemas agudos está la medicina profesional, me explica. Para los crónicos, la alternativa.

–Lo primero que hago cuando llega un paciente como vos es pedirle unos análisis. Un cambio radical puede provocarte náuseas, dolores de cabeza, erupciones cutáneas; o todo lo contrario, puede que bailes de contento. ¿No serás un falso vegetariano de pizza y Coca?

El punto de vista naturista de Zurschmitten aborda la alimentación desde la reacción orgánica: si tengo hambre significa que a mis células les falta algún componente y no que soy un ansioso–. Lo ilógico, pienso, es que todo aquello que me quita el hambre –y la ansiedad– no me aporta nada de lo que mi cuerpo necesita. Lo que indicaría –para los naturistas– que mi cuerpo no se conoce a sí mismo.

–Es irracional comer lácteos. Tomamos la leche de un mamífero que la naturaleza diseñó para alimentar a un ternero, un animal que come pasto y pesa diez veces más que nosotros.

La primera vez que escuché hablar del vegetarianismo –durante los 80–, aprendí el argumento principal en su contra: las proteínas. Si no comés carnes no comés proteínas, y las proteínas son necesarias para que crezcas fuerte, sano y –diría mi abuela– "gordito". En el siglo XXI, este mito ha sido eliminado: abundan atletas de alta competencia que no comen carne. Antes de comenzar la dieta vegana, estudié algunos foros de alimentación alternativa y todos afirmaban que la clave era controlar la vitamina B12, que los vegetales no producen. La falta –grave– de vitamina B12 puede generar trastornos nocivos para el cuerpo y hasta provocar la muerte.

–Para sentir la carencia de B12 tiene que haber pasado un tiempo largo. Tal vez años. Si te hace falta, según los análisis, tomás un suplemento. Hay veganos que ni lo necesitan.

Ya tengo lo que vine a buscar. No me voy a morir ni me van a faltar proteínas o calcio. Y si me mareo es porque me estoy desintoxicando y mi cuerpo reacciona. Como los heroinómanos en las películas.

– El otro día vino una mamá con su hijo, que tenía problemas intestinales. Yo les dije: "Podríamos cambiar el Nesquik por un jugo". Y el nene hizo: "¡Bien!" –dice y levanta el brazo con el puño cerrado–. El cuerpo sabe, habla. Hay que aprender a escucharlo. Él te dice cómo hacer el cambio de manera gradual, para que no te frustres.

Pero mi cuerpo habla muy mal y yo me quedo pensando en los niños. Entre los libros que leí para este ensayo hubo uno que me llamó mucho la atención. Se llama Comer animales y su autor es Jonathan Safran Foer, un judío de Nueva York que replantea su alimentación a partir del nacimiento de su hija. Cuando tomó la decisión de ser vegano se cuestionó la ruptura de la tradición: él no podría cocinarle a su hija lo que su abuela le cocinó a su madre, su bisabuela a su abuela, y así durante cinco mil setecientos setenta y tres años. Si todas las generaciones que me precedieron se han alimentado más o menos como hasta ahora: ¿por qué yo debería cambiar?

– Porque la palabra tradición no significa nada –dice Nicolás Pauls–. En algunos países de África existe la tradición de cortar el clítoris.

Odio a Nicolás Pauls. Porque es más viejo que yo, pero parece más joven. Porque las chicas del bar lo miran todo el tiempo. Porque tiene una imagen de tipo comprometido, incorrompible, coherente y de una ética intachable. Porque es lo que parece. Y, sobre todo, porque la presencia del brownie en la mesa no lo incomoda en absoluto. Si Nicolás Pauls fuera mi amigo –y yo no fuera vegano como él–, ya hubiese comido mi brownie y el suyo.

Existe una lista interminable de veganos famosos. Entre los favoritos de Nicolás están Paul McCartney y Morrissey. Le recuerdo a Pauls una anécdota: cuando Morrissey tocó en el Luna Park, exigió que en cuatro cuadras a la redonda no hubiera olor a choripán.

– Cuando lo vi la última vez –dice–, busqué los puestos porque pensé que los habían sacado. Pero no, estaban todos.

Nicolás es uno de esos militantes veganos silenciosos y solitarios. Dice que no trata de convencer a nadie, pero si le preguntan –como ahora–, se despacha con todo lo que tiene para decir. Como cuando lo estaban cargando en su programa de la TV Pública (Vivo en Argentina) porque no quería cordero y dijo mirando a cámara: "Hace veinte años que no como cadáveres".

Pauls es vegano por razones éticas: a los 18 años llegó a la conclusión de que no tenía sentido matar animales para comer. De allí en más aprendió al pie de la letra todas las razones –salud, ecología, economía– que fundamentan su decisión. Le pregunto cuál es el límite: una gran parte de lo que usamos cotidianamente está hecho por seres humanos en condiciones que no aprobamos.

–Hay un límite que yo no puedo controlar porque no puedo saber cómo fue confeccionada una prenda. Elijo no usar ropa hecha con animales porque sé que inevitablemente el cuero es la piel de la vaca.

–¿Y qué hacemos con toda la gente que vive de la industria de la carne y de la industria láctea?

–Ese argumento no tiene sentido. Mucha gente vive de la megaminería y no por eso acepto prácticas con las que no estoy de acuerdo.

Pauls tiene razón y yo pienso en la guerra. La industria de armamentos alimenta a millones de personas y nadie quiere la guerra.

Hola, mi nombre es Tomás Linch y hace dieciséis días que no como carne, ni huevos, ni lácteos. Hace dieciséis días que no uso mis borceguíes por más frío que haga. Hace dieciséis días que me alimento, me visto y actúo pensando en que nada justifica matar un animal para nuestro provecho. En realidad, habían pasado dieciséis días cuando sucedió lo peor: viajé al campo a cubrir un encuentro de cetrería. Me esperaba una recepción de quesos, fiambres y empanadas de carne. Me había levantado muy temprano y había manejado más de tres horas para llegar hasta allí. Estaba cansado y hambriento. Tenía en el horizonte, como única posibilidad, alguna galletita de agua. Pensé en la Leica, en los animales, en mi salud. Y entonces dije:

–Ma sí.

Fue una energía fantasmal la que empujó mi brazo hacia el pedazo de queso que entró en mi boca y disparó una sensación de sabores olvidados. Luego tomé un pedazo de jamón crudo –mayúsculo– y ahí se desató la tormenta que me atormenta hasta el día de hoy. Me siento culpable. Con una culpa tan inmensa que me lleva a imaginar que toda la industria de la carne se detuvo –por mí– y ahora millones de vacas, cerdos y peces morirán en mi nombre, morirán por aquel pedazo de queso que entró en mi boca en aquel mediodía de campo. No merezco estar aquí.

–Hasta siempre, querida cámara.

El encuentro tuvo su cenit con un asado monumental que todos y cada uno de los setenta participantes devoramos con fruición. Me pregunto por qué, si sobran razones de salud éticas y ecológicas para cambiar nuestra alimentación, los vegetarianos –y más aún los veganos– son un porcentaje tan pequeño.

En cualquier caso pienso en la cámara que no voy a tener. Querida Leica, he fallado; jamás podré tenerte entre mis manos. Pero hay algo que debes saber: no eras tan importante. Desde el momento en que perdí mi veganismo –y mi cámara–, tomé conciencia de que en algún momento la comida empezó a importarme más que la apuesta. Caí en una espiral de revelaciones de las que no pude salir ileso.

También imaginé que el agujero negro de la alimentación era la carne cuando entendí que todos los ojos están puestos en la industria.

Existen infinitas razones complementarias por las cuales elegimos el alimento: economía, salud, tradición, ética, religión, publicidad, disponibilidad, gusto. Entiendo que comer o no comer carne no es tan importante como saber y entender qué y por qué comemos lo que comemos. Pero nadie lo hace. Una lectura rápida de lo que se vende en un supermercado debería ser tan llamativo como una visita al matadero. ¿Quién silencia la verdad? De pronto me siento protagonista de uno de esos documentales complot.

Hablar con Patricia Aguirre –o leer sus libros– es como ver una de esas películas. Sin embargo, como antropóloga de la alimentación, la razón por la cual elegimos –sin saber– nuestra comida puede ser explicada de otra manera.

–Sería más fácil creer –dice– que dos mafiosos en un yate están pensando en tapar las arterias de toda la humanidad. Pero es más complejo: son 250 empresas las que eligen qué come el 95% del planeta, que vive en las ciudades. Esas empresas no comercializan alimentos ni nutrientes, venden mercancías que son producidas para obtener un beneficio económico por sobre cualquier otra cosa. Los alimentos hoy están deslocalizados: viajan adonde pagan más por ellos.

Cómo saber entonces qué elegir. Mi abuela siempre hacía un chiste: comer huevo podía ser bueno una semana y malo a la siguiente. Pero nunca iban a faltar en el mercado.

–Hay que comer de manera racional y no extremista –dice Aguirre–. Lo importante es preguntarse por qué elegimos esa vaca y por qué nos gusta. Saber qué efecto causa sobre nuestro cuerpo y sobre el planeta.

Hace cinco años, cuando comencé esta investigación, la cantidad de información sobre alimentación en Argentina era muy escasa, por no decir, nula. Ni Soledad Barruti había publicado sus monumentales Malcomidos y Mala Leche, ni Netflix se había llenado de documentales sobre cocina. La mayoría de los nutricionistas recomendaban cambiar el queso untable común por el light como solución a todo y la academia era apenas un poco más conservadora de lo que es ahora.

Durante estos años, la antítesis generada entorno de la cocina real vs. la industrial es un debate que fue tomado por buena parte de la comunidad gastronómica. De pronto, todos y cada uno comenzamos a leer sobre productos de estación y multirpocesados, así como fuimos obligados a tomar partido. ¿Les das leche a tus hijos? ¿Qué pasa con las golosinas?

Las personas que podemos elegir qué comprar y comer, las que podemos darnos el lujo de cocinar a conciencia y evitar las grandes cadenas de supermercados y los paquetes con alimentos vacíos, somos una enorme minoría. La mayoría se debate entre lo más barato y el comercio con el mejor descuento.

Si bien genera mucha confusión, celebro con creces la sobreinformación sobre comida y alimentación que copó el mercado durante estos últimos años. Libros de cocina y de nutrición, películas, series, programas de radio y T.V., cocineros y discusiones que hierven en las redes sociales. No importa si todavía faltan cambiar muchos hábitos, el acto de cuestionar lo que nos metemos en la boca, de manera masiva y global, es el primer paso para generar múltiples cambios.

Sin embargo, cuando un lado se ilumina otro permanece oscuro. Las personas que podemos elegir qué comprar y comer, las que podemos darnos el lujo de cocinar a conciencia y evitar las grandes cadenas de supermercados y los paquetes con alimentos vacíos, somos una enorme minoría. La mayoría se debate entre lo más barato y el comercio con el mejor descuento. ¿Reemplazar leche de vaca con leche de almendras? ¿Pollo y huevos de campo? ¿Carne de pastoreo y azúcar mascabo? Allí donde hay menos recursos gana el márketing y es el gran desafío de quienes nos proponemos generar un cambio real a gran escala en la alimentación.

¿Hay alimento de calidad para todos? ¿Se puede producir ese alimento sin contaminar? ¿Es la agroecología y el consumo local y estacional una solución a escala?

"En vez de hacerte vegano, deberías hacerte ministro de salud durante un mes y ver qué es lo que realmente se puede cambiar", dijo un amigo días atrás. La nueva información sobre producción de alimentos y nutrición ¿Es el principio de un cambio masivo y global? ¿O solamente un capricho para los que más tienen? ¿Cómo podemos dar el salto cuantitativo en el consumo de alimentos? No tengo la respuesta, pero sí sé cuál es el principio del fin: hacer preguntas. ¿Hay alimento de calidad para todos? ¿Se puede producir ese alimento sin contaminar? ¿Es la agroecología y el consumo local y estacional una solución a escala? Defender la buena alimentación sin enfocarnos en el stress, el sedentarismo y las condiciones de trabajo, ¿no es caer en saco roto y generar oportunidades para nuevos negocios sin atacar el problema de fondo? Creo que llegó el momento de subir la apuesta.

PD.: Marcos nunca me dio su Leica.