Entre los siglos XVIII y XIX, los porteños asistieron con fervor a las plazas de toros que hubo en Monserrat primero, y luego en el Retiro. Por qué cayeron en el olvido.

9 minutos de lectura'

9 minutos de lectura'

Cuando uno habla de “pasión de multitudes” lo primero que se le viene a la mente es fútbol y millones de hinchas que todos los días palpitan y viven cada partido como si fuera el último. Sin embargo, hace no tanto tiempo, existió otra muy popular que despertaba igual fervor: las corridas de toros.

Aunque hoy la actividad se encuentra casi extinta, existió una época en la que hombres y mujeres presenciaban a los toreros batirse a duelo con poderosas bestias. Aplausos y vitoreo llenaban la plaza cuando un hábil torero escapaba a la muerte por unos pocos centímetros. Horror y pena asaltaban a los concurrentes cuando el toro triunfaba en el duelo.

Buenos Aires, hija de España, no pudo escapar a aquella costumbre, que se remonta a los inicios de la historia. Como tantas otras ciudades coloniales supo tener sus plazas de toros. No queda ningún vestigio de ellas y su historia es casi desconocida para los porteños modernos.

Las primeras corridas en Buenos Aires

Mientras que en Lima, la capital del virreinato del Perú, las corridas de toros habían sido un espectáculo rodeado de pompa, en Buenos Aires se trataba de asunto austero y humilde.

La primera corrida de la que se tiene noticia ocurrió en 1609 en la actual Plaza de Mayo. Tan pobre era la ciudad, que el Cabildo mandó a los vecinos a que cortaran las malezas, emparejaran el terreno y proveyeran las maderas para armar las gradas.

Una corrida típica de aquel entonces se estructuraba en dos etapas. Por la mañana, cualquiera podía entrar a batirse con el toro. Algunas veces el Cabildo contrataba profesionales, aunque estos individuos todavía no tenían el mismo estatus que ganarían con el tiempo.

En ningún caso se podía dar muerte al animal sin autorización.

Por la tarde, les tocaba el turno a los ciudadanos más distinguidos. Eran ellos, montados a caballo, los que tenían el honor de matar al toro frente a las autoridades, demostrando su valor y destreza.

Esta división, que reservaba el sitial de honor para los más nobles, recibió un duro golpe en 1700 con la llegada de Felipe V al trono de España. De origen francés, el nuevo monarca no encontró de su gusto las corridas y las prohibió. Aunque esto no alcanzó a eliminarlas, sí logró alejar a los nobles de esta práctica.

A partir de ese momento, el trabajo de torero quedó reservado para personas de bajos recursos, que veían en las corridas una oportunidad de mejorar su condición.

Una plaza de toros permanente

Hasta mediados del siglo XVIII, las corridas de toros se realizaban, principalmente, durante la fiesta de San Martín de Tours, o cuando asumía un nuevo monarca. Sin embargo, a partir de la década de 1770, comenzó a hacerse escuchar el pedido para que las corridas fueran algo regular.

La falta de respuesta causó que se multiplicaran las corridas de toros clandestinas, en baldíos alejados del centro o en terrenos privados. La práctica era muy popular y atraía tanto a los miembros de la “baja sociedad” como a algunos individuos distinguidos, que muy fácilmente podían aportar varios toros y armar corridas en sus casas.

Ante esta situación, el virrey Arredondo aprobó la construcción de una plaza de toros definitiva. Así se esperaba frenar la proliferación de corridas no aprobadas y al mismo tiempo recaudar dinero para las obras de empedrado.

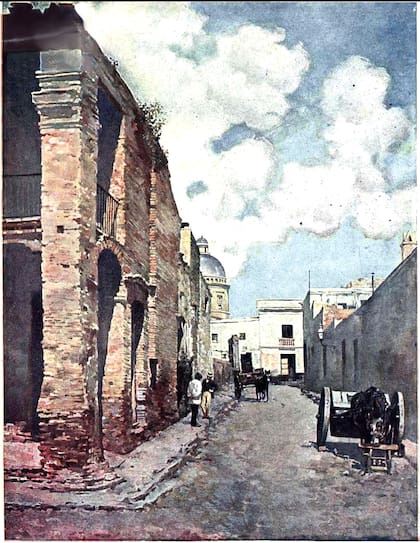

Se decidió construirla en un terreno en Monserrat, con frente a la calle Bernardo de Irigoyen, entre la Av. Belgrano y Moreno; justo frente al actual edificio del Ministerio de Acción Social.

Lamentablemente, la plaza que se construyó resultó ser muy mala. Estaba demasiado cerca de la ciudad, era demasiado pequeña y el lugar elegido despertó la ira de los vecinos, que originalmente habían donado el terreno para mercado.

¿Por qué el virrey aprobó un proyecto deficiente? Al parecer, todo se desató en la gran corrida de 1789, cuando las damas de la alta sociedad reclamaron ocupar un sitial de honor, junto a la virreina, en los balcones del Cabildo. Eso causó que se redujera el espacio de honor para el resto de los invitados, ofendiendo a muchos de los cabildantes, que se vieron insultados en su propia casa.

El conflicto escaló rápidamente. En una sociedad donde cada mínimo detalle marcaba la jerarquía de los individuos, ningún desaire, por más mínimo que fuera, podía dejarse pasar. Fue así como los miembros del Cabildo terminaron enviando cartas al Rey denunciando “el atropello” que habían sufrido.

Como con tantos otros asuntos locales, el Rey no hizo nada al respecto. Pero el incidente, probablemente, molestó lo suficiente al virrey Arredondo como para que aceptara cualquier proyecto con tal de sacarse el problema de encima.

El carpintero Raymundo Mariño se encargó de la construcción, que estuvo lista para 1791.

Desde el primer día se sucedieron disputas legales sobre el control de la plaza, el arrendamiento y las fechas de corrida. Su reducido tamaño la hacía inadecuada para los grandes eventos, por lo que la Plaza de Toros de Monserrat quedó relegada a corridas de novillos, que atraían principalmente a gente pobre. Esto terminó con las ilusiones de los vecinos, que creyeron que la plaza iba a aumentar el estatus de su barrio. El sueño se volvió pesadilla.

Los arrendatarios descuidaron el edificio y más de una vez arrojaron los toros muertos a la calle. También era común que se escaparan los animales, causando destrozos y el pánico de la población.

En pocos años, los vecinos aprendieron a odiar a la plaza, que, cuando no funcionaba, servía como “aguantadero” y por las noches era foco de robos y violencia.

Aunque los pedidos por su demolición se multiplicaron, la plaza se mantuvo en pie hasta 1799.

La Plaza de Retiro

Para el primer año del siglo XIX era ya obvia la necesidad de demoler la plaza de toros. Para reemplazarla se eligió el Retiro (actual Plaza San Martín), zona alejada de la ciudad y con espacio suficiente para un edificio con las dimensiones adecuadas.

La obra estuvo a cargo del Capitán de Ingenieros Martín Boneo y fue inaugurada el 14 de Octubre de 1801, para el festejo del cumpleaños del príncipe de Asturias.

El nuevo edificio distaba de estar a la altura de las plazas de España, pero era cómodo y tenía capacidad para diez mil espectadores. La concurrencia era nutrida y hasta 1810 nunca tuvo menos de mil personas por función, que se realizaban todos los domingos y en fechas especiales.

El espectáculo atraía, principalmente, al pueblo, que disfrutaba con los actos de arrojo de los toreadores. Para ellos existía una serie de gradas bastante amplias.

Las familias distinguidas, por otro lado, solo asistían atraídas por la presencia del Virrey, siempre tratando de estar cerca de la figura de autoridad. Para ellos existían una serie de palcos cerrados y con acceso independiente. En las fiestas oficiales se llegaban a alquilar todos los palcos, mientras que en las corridas ordinarias se ocupaban unos pocos, o ninguno.

Parecía que las corridas, finalmente, habían encontrado un lugar digno para realizarse, pero un evento que nada tenía que ver con los toros selló el futuro de la plaza.

En 1807, Buenos Aires se vio sitiada por las fuerzas del general John Whitelock durante la Segunda Invasión Inglesa. Las fuerzas británicas libraron varios combates, especialmente en el Retiro, a donde la Plaza de Toros fue el escenario central de la batalla.

Las fuerzas españolas se habían atrincherado en la estructura y resistieron el avance británico por horas, hasta que la fuerza invasora logró apuntar una serie de cañones capturados contra el enclave.

Tras la rendición de la plaza, esta se volvió el cuartel británico y fue allí a donde Whitelock firmó la rendición frente a Liniers y las fuerzas de Buenos Aires.

Concluida la invasión, el edificio quedó gravemente dañado. Las reparaciones que se hicieron fueron de mala calidad y el público lentamente fue perdiendo interés en las corridas de toros. Esta herida en la estructura y en la actividad taurina fue rematada por los eventos de 1810, que distrajeron la atención de los habitantes de la ciudad hacia temas más vitales.

Varios empresarios intentaron revivir la actividad, pero se sucedieron unos a otros sin éxito. Los malos números y el excesivo costo para restaurar el edificio marcaron el fin.

En los primeros días de enero de 1819 se realizaron tres corridas finales, y luego la plaza fue demolida.

El fin de las corridas de toros

El nuevo gobierno nacido de los eventos de 1810 buscaba formar un nuevo ciudadano y se rechazaron muchas costumbres que se consideraban embrutecedoras del espíritu.

No debería sorprendernos que las corridas de toros, con su alto nivel de violencia, no fueran bien vistas por los revolucionarios. Pero, como tantos otros cambios sociales, la desaparición de la tauromaquia no se dio de la noche a la mañana y tuvieron que pasar décadas para darla por extinta.

Las corridas continuaron de forma improvisada, como antes de la existencia de la plaza de Monserrat, especialmente en el barrio de Barracas. En 1822, durante el gobierno de Martín Rodríguez, se pasó una orden prohibiendo las corridas no autorizadas y se mandó a descornar todos los toros que participaban, reduciendo enormemente el riesgo.

El siguiente golpe a la actividad llegó en 1856 cuando se prohibió el establecimiento de plazas o circos.

A partir de ese momento, las corridas de toro casi desaparecieron. Las pocas que se realizaron fueron censuradas por los reclamos de las asociaciones protectoras de animales, que contaban con Sarmiento entre sus principales figuras.

Las últimas corridas de las que se tiene registro ocurrieron en 1899 y 1902. La primera se realizó en un terreno en Retiro y terminó con un toreador muerto tras ser embestido. El escándalo fue enorme y La Nación denunció públicamente la actividad.

La segunda, y última, ocurrió en el Parque Lezama. Resultó ser una simple parodia de aquellos eventos multitudinarios del pasado.

Las corridas de toros se habían extinguido de Buenos Aires, ya no era más un imán que seducía a las multitudes. Solo llamaba la atención de los curiosos, atraídos más por la novedad que por la pasión.