En tiempos de pandemia en los que todos hablamos de vacunas, pocos conocen que las primeras inoculaciones llegaron a Occidente desde Turquía, de la mano de una mujer con una historia extraordinaria: la aristócrata inglesa Lady Mary Montagu

8 minutos de lectura'

8 minutos de lectura'

En 1717, Lady Mary Wortley Montagu, esposa del embajador inglés en Estambul, dejaba las comodidades de la vida diplomática para internarse en los secretos de esa ciudad. Su condición de mujer le permitió entrar en los baños turcos, conocer los misterios del harén, y develar intimidades de las mujeres nunca antes vistas por ojos occidentales. En sus visitas pudo ver cómo un grupo de ancianas inoculaba el virus de la viruela a los pobladores para prevenir la enfermedad.

Lady Montagu difundió el procedimiento a su regreso a Inglaterra. Aunque llegó a convencer a miembros de las cortes europeas, la Iglesia lo consideró una herejía y los científicos un acto de barbarie. Hasta que casi un siglo después, en 1798, otro británico, el médico Edward Jenner, se alzó con el descubrimiento de la primera vacuna basada en principios similares.

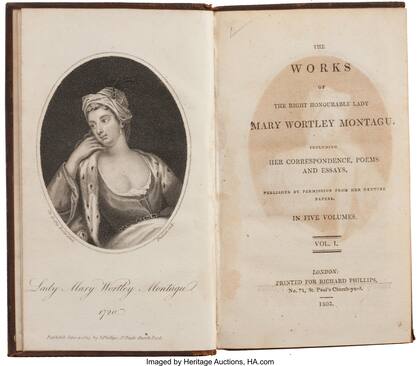

Curiosa, inteligente, culta y autodidacta, Lady Mary Pierrepoint había nacido en 1689 en la lujosa mansión familiar en Nottinghamshire, Inglaterra, como miembro de una familia poderosa y aristocrática. Su madre murió cuando tenía apenas cuatro años y quedó al cuidado de su abuela y de institutrices que le dieron, según ella misma definió, “la peor educación posible”. Su padre, muy ocupado en sus asuntos, no consideraba prioritaria la formación de su hija, pero ella se internaba a escondidas en la biblioteca familiar, donde leyó a Ovidio y a Molière, y aprendió por su cuenta latín, filosofía y francés.

En aquel entonces, el destino de las mujeres de su clase consistía en conseguir un buen marido para llevar luego una vida de lujos y salones. Pero nada de eso le interesaba a Lady Mary, como lo expresaba en esta carta que le dirigió a su mentor, el Obispo de Salisbury, cuando tenía apenas 20 años: “Por lo general, a mi sexo se le prohíben estudios de esta naturaleza, y se considera locura en nuestra propia esfera; pronto se nos perdona cualquier exceso antes que el que pretendamos leer o tener buen sentido. No se nos permiten libros, excepto los que tienden a debilitar y afeminar la mente”.

Cuando llegó a la edad del matrimonio, Mary insistió en casarse por amor con Sir Edward Wortley Montagu, un hombre once años mayor que ella, de familia noble, con una carrera política floreciente, pero con los bolsillos flacos. Ante la negativa de su padre, protagonizó una huida de película en la que saltó por la ventana hacia un carro tirado por caballos. Semejante acto de audacia valió que la desheredaran.

Con este inicio, cualquiera esperaría un final feliz para la pareja, pero el matrimonio no funcionó: Edward estaba más ocupado por su carrera política que por su esposa, hasta que en 1716 sucedió un hecho que les cambiaría la vida. Mr. Montagu fue designado embajador de Inglaterra ante la corte de la Sublime Puerta, como se llamaba por entonces al poderoso Imperio Otomano.

Rumbo a Turquía

La pareja, que ya tenía un hijo, emprendió un viaje que duró dos años (1716-1718). Les llevó once meses llegar a Estambul por tierra, mientras recorrían los Países Bajos, Alemania, Bulgaria, hasta llegar a Edirne (Adrianópolis en aquel entonces), donde se encontraba la corte del sultán. Permanecieron luego un año en Estambul, donde Mary tuvo una hija, y luego, por orden del Rey, tuvieron que abandonar la misión y regresar por mar a Inglaterra.

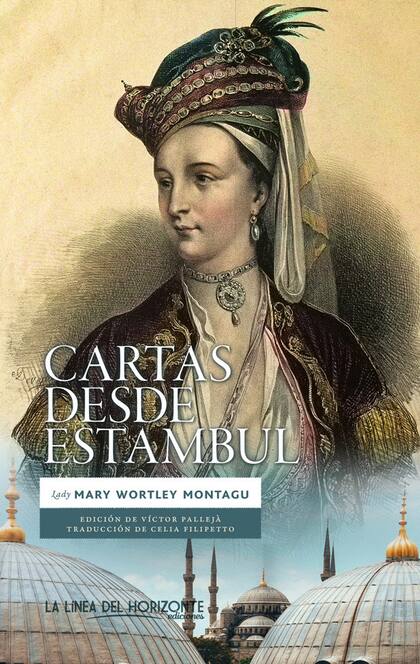

Todo el periplo quedó documentado en detalle por las cartas que Mary Montagu envió a su hermana, a sus amistades londinenses, al escritor Alexander Pope y al Abad Antonio Conti, entre otros. Esas cartas, pioneras de la literatura de viajes escrita por mujeres, fueron publicadas un año después de su muerte, en 1763, y tuvieron un enorme éxito editorial.

Lady Montagu era una narradora aguda y detallista que, gracias a su condición de mujer, pudo internarse en muchos de los lugares vedados a los ojos occidentales. Recorría las calles cubierta con un velo (yashmak) y se internaba en el Gran Bazar, en los mercados, en las mezquitas y en la intimidad de las mujeres turcas. Así desarmó muchos de los prejuicios que sus predecesores habían difundido alrededor de la situación de las mujeres en la región.

Mary pudo sumergirse en la legendaria atmósfera de los baños turcos, donde las mujeres compartían sus secretos, sus inquietudes y sus misterios. “Había unas doscientas mujeres bellas en diferentes posturas, unas charlando, otras trabajando, otras tomando cafés o sorbetes, otras reposando negligentemente sobre sus cojines. Llegan muchachas de 16 a 18 años para trenzarles el pelo estupendamente, durante 4 o 5 horas, y les cuentan noticias y escándalos de la ciudad. La dama que me parecía de más alta alcurnia me suplicó que me sentara a su lado y me invitó a desnudarme para gozar del baño. Me excusé con cierta dificultad, pero me miraban tanto que finalmente me abrí la camisa y mostré mi corsé”. Cuenta que cuando las mujeres se encontraron con las ballenas de su corsé quedaron pasmadas y convencidas de que los hombres occidentales aprisionaban a sus mujeres con semejantes armatostes.

De regreso a casa

Las descripciones del baño generaron toda clase de fantasías en Occidente, y, décadas después, inspiraron al pintor francés Jean-Auguste-Dominique Ingres, que se basó en ellas para crear su famoso cuadro El baño turco.

Pero esto no es lo único que descubriría Lady Montagu en su paso por Turquía. En una de sus visitas vio cómo un grupo de ancianas se ocupaban de inocular a las familias con un antiguo método que, según algunos historiadores, habían importado de China e India: “La viruela, tan fatal y general entre nosotros, aquí es completamente inofensiva gracias a la invención del injerto, que es como lo llaman (…) Viene la anciana con una cáscara de nuez llena de pus de la mejor viruela y entonces pregunta a la gente qué venas desean que les abra. De inmediato, abre aquella que le es ofrecida con una aguja enorme —no produce más dolor que un simple rasguño— e introduce en la vena tanto veneno como cabe en la punta de su aguja y después venda la pequeña herida con una cáscara hueca”.

Lady Mary conocía en carne propia los estragos que producía la viruela: uno de sus hermanos había muerto por la enfermedad, y ella misma había quedado con la cara marcada para el resto de su vida. Tan convencida estaba del método de la inoculación, que, mientras estaba en Turquía, lo utilizó para inmunizar a su hijo.

Poco tiempo después de su regreso, en 1721, Inglaterra sufrió otra epidemia de viruela. Mary investigó el método de la inoculación con niños de un orfanato y con presos condenados a muerte y dio cuenta de su efectividad. Logró convencer a la princesa de Gales, esposa del futuro rey Jorge II, que hizo inocular a su hijo. La vacuna también llegó a las cortes de Francia, España e Italia, aunque el método fue denostado por los médicos y por la Iglesia, que lo consideraban una herejía musulmana. Tuvo que pasar casi un siglo para que Edward Jenner, un médico rural, probara un procedimiento similar, aunque basado en el extracto de la viruela bovina. Se trataba de una variable mucho más benigna que provenía de las vacas, de allí proviene la palabra vacuna.

Epílogo de una vida

Cuando regresó de su extraordinario viaje a Turquía, Lady Montagu adujo motivos de salud para seguir viajando y llevar una vida libre, lejos de su esposo. Pasó largas temporadas en Italia y Francia, donde se sentía a gusto con el ambiente cultural. En una de sus cartas escribe:

“La personalidad de una mujer instruida dista mucho de ser ridícula en este país, donde las más grandes familias están orgullosas de haber producido escritoras; y una dama milanesa es ahora profesora de matemáticas de la Universidad de Bolonia[…] A decir verdad, no hay parte del mundo en que nuestro sexo reciba un trato tan despectivo como en Inglaterra.”

En 1736 se enamora del famoso poeta italiano Francesco Algarotti, 24 años menor que ella. Cuando esa historia fracasa, se instala en Venecia con el joven Conde Ugo Palazzi, con quien convive durante una década.

A los 72 años abandona la vida itinerante para regresar a Londres a visitar a sus hijos y nietos. Poco después fallece de cáncer de mama, rodeada de su familia. Cuenta la leyenda que sus últimas palabras fueron: “Ha sido todo de lo más interesante”.