En 1842, una vez que crecieron sus hijos, esta austríaca ama de casa se enfrentó a su familia y fue detrás de un postergado sueño: viajar alrededor del globo.

10 minutos de lectura'

10 minutos de lectura'

La austríaca Ida Pfeiffer tenía 45 años cuando decidió dejar a su familia para salir a recorrer el mundo. No era rica ni pobre, ni joven ni vieja, ni bella ni glamorosa, ni culta, ni intelectual: era una ama de casa con ganas de descubrir nuevos horizontes. Por aquel entonces, a mediados del siglo XIX, ninguno de sus conocidos en Viena hubiera sospechado que esta mujer menuda lograría lo que ninguna otra había conseguido antes: dar dos veces la vuelta al mundo. Con su carácter determinado y una voluntad al límite de la tozudez viajó entre la nieve y el desierto, se internó en selvas, ríos y montañas, alternó con embajadores, jeques, ladrones y caníbales, sobrevivió a unos cuantos asaltos, y no dejó de viajar hasta su muerte, 17 años después.

Ida Laura Reyer había nacido en 1797 en Viena, en el seno de una familia burguesa. De niña solía vestirse de varón para mezclarse en los juegos de sus cinco hermanos: “era salvaje como un niño y más atrevida que mis hermanos mayores”, escribió en su biografía. Ese carácter independiente, aventurero y audaz sería muy importante en otro momento de su vida, pero su etapa salvaje finalizó cuando falleció su padre. Ida tenía apenas nueve años y se vio sujeta a la mano estricta de su madre, que no acordaba con la educación poco convencional que había recibido hasta entonces.

Fue obligada a usar vestidos, y tomó clases de piano y costura. Su madre contrató a Franz Josef Trimmel, un tutor que la inició en la lectura de relatos de viajes. Ambos se enamoraron y planeaban casarse, pero la madre se opuso porque consideraba que la alcurnia del joven no estaba a la altura de la familia. Gestionó entonces un matrimonio con Mark Anton Pfeiffer, un abogado de Lemberg, una ciudad cercana, que le llevaba 24 años. Nuestra heroína de aquí en más, pasó a ser Ida Laura Pfeiffer.

El matrimonio nunca fue feliz. Los niños eran todavía chicos cuando la carrera del abogado se desmoronó y quedaron en la ruina. Ida se mudó con sus dos hijos a Viena, y sobrevivió gracias a la ayuda de sus parientes y a las clases de piano que daba en su casa.

Durante más de veinte años cumplió con sus deberes de madre, pero cuando sus hijos crecieron y adquirieron independencia económica, Ida, que ya tenía 45 años, decidió que era tiempo de cumplir su sueño de recorrer el mundo. Contaba con unos ahorros de la herencia de su madre que decidió invertir en su primera aventura.

Su familia se escandalizó con la iniciativa. En aquel entonces ninguna mujer viajaba sola. “Pensar en una mujer que se aventura sola en el ancho mundo sin protección de ningún tipo, a través del mar, las montañas y la llanura, era bastante absurdo”, escribió. Ida consiguió entonces una buena excusa para convencer a su familia: haría un peregrinaje a Tierra Santa.

Demoliendo fronteras

El 22 de marzo de 1842, Ida Laura Pfeiffer se embarcó en un recorrido que duró más de nueve meses por territorios que hoy pertenecen a Turquía, Siria, Jordania, Líbano, Egipto, Malta e Italia, y fue registrando con minuciosidad en un diario cada cosa que veía.

A diferencia de otros viajeros de la época que se trasladaban con lujos y un séquito numeroso, Ida viajaba con muy bajo presupuesto, se alojaba en casas de familia, postas, conventos o donde le hicieran lugar. Recorría largas distancias a caballo o en camello, viajaba con poco equipaje, y comía frugalmente. Esto le permitió tener un estrecho contacto con las costumbres de cada pueblo.

Después de un largo trayecto, llegó a Tierra Santa y apuntó en su diario: “El rojo amanecer de la mañana había comenzado a teñir el cielo mientras estábamos frente a los muros de Jerusalén, ¡y con él la mañana más hermosa de mi vida amaneció sobre mí! (..) Mi emoción fue profunda y poderosa; mi expresión sería pobre y fría.”

Este párrafo es inusual porque Ida solía ser parca para contar sus sentimientos. Su escritura era simple, pragmática, despojada y descriptiva, su intención era la de transmitir sus impresiones y experiencias sin pretensiones literarias o científicas.

Cuando regresó a Viena, un editor le insistió para que diera a conocer sus diarios. Accedió sin demasiada convicción y permitió que se publicaran de manera anónima. Viajes de una vienesa a Tierra Santa fue un éxito editorial y se agotó rápidamente, pero ella reveló su identidad recién en la tercera edición. La venta de los libros le permitió cierto desahogo económico y la alentó a planificar nuevos viajes.

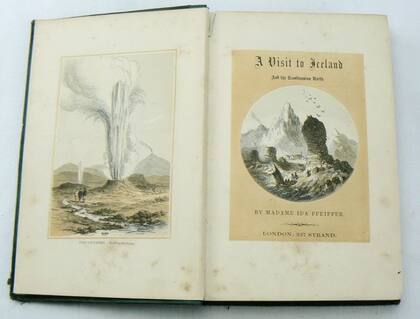

Tres años después embarcó rumbo a Islandia, donde acampó en un clima gélido, visitó los géiseres y ascendió al Monte Hekla. A su regreso publicó Visita a Islandia y el Norte escandinavo (1845). El libro fue un nuevo éxito editorial y además recibió dinero de la venta de los especímenes que había recolectado a los Museos de Historia Natural de Viena y Londres. La experiencia la alentó para planear un viaje más ambicioso: sería la primera mujer sola que completaría la vuelta al mundo.

La vuelta al mundo en 900 días

El 1 de mayo de 1846 partió de Viena rumbo a Hamburgo y luego a Río de Janeiro. La travesía en barco hasta América duró más de cuatro meses, en los que atravesaron tormentas rabiosas hasta que llegaron a destino. “En la mañana del 16 de septiembre tuvimos por fin la suerte de ver las montañas de Río de Janeiro, y pronto identificamos el Pan de Azúcar. (…) los numerosos barcos anclados en las diferentes bahías, la rica y exuberante vegetación, y la apariencia extraña y novedosa del conjunto, ayudan a formar un cuadro cuyas bellezas mi pluma, lamentablemente, jamás podría transmitir de manera adecuada.

Implacable observadora de la vida cotidiana, Ida no tenía empacho en anotar sus impresiones negativas, su pluma era afilada y de una honestidad brutal. Unos días después escribió esta descripción menos amable de la ciudad: “Una de las cosas más desagradables de Río Janeiro es la ausencia total de alcantarillas. En un chaparrón fuerte, cada calle se convierte en un arroyo que es imposible pasar a pie (…). En esos momentos, por lo general, cesan todos los intercambios, las calles están desiertas, las fiestas se postergan, e incluso se difiere el pago de las letras de cambio.”

El periplo continuaría por Chile, Tahití, China , Malasia, Singapur, India , Persia , Asia Menor y Grecia. A su regreso publicó Viaje de una mujer alrededor del mundo, que se convirtió en best seller.

Como varios de los relatos de viajes de la época, el libro tiene una gran cuota de aventura. Cuenta cómo padeció asaltos de bandidos, habituales en aquellos tiempos en los que las rutas eran solitarias y aún no existía el turismo organizado. En el interior de Brasil luchó cuerpo a cuerpo con un ladrón. El hombre la atacó con un cuchillo, la hirió en un brazo, y ella se defendió partiéndole el mango de su sombrilla.

En Cantón, China, notó que a su paso la gente la miraba, ululaba y la señalaba: “poco a poco se formó una multitud detrás de mis talones. Sin embargo, no tuve más alternativa que conservar mi semblante, seguí caminando tranquilamente, y tal vez sea por el hecho de no manifestar miedo, que pude escapar sin ser molestada”. En Singapur salió de caza con un grupo y se toparon con una serpiente gigantesca; en India paseó en elefante junto a un príncipe en las afueras de Benarés. En el viaje en barco desde Bombay hacia Bagdad tuvo que viajar en cubierta debajo de la mesa del capitán. En Persia pasó días comiendo pepinos crudos y pan, mientras viajaba en caravana por el desierto.

Entre caníbales

En 1851 inició su segunda vuelta al mundo, esta vez en sentido contrario. El viaje duró casi cuatro años: partió de Londres hacia el Cabo de Buena Esperanza, Borneo, Java, Sumatra, Molucas, California, Panamá, Perú, Ecuador y los Estados Unidos.

En este recorrido emprendió sus aventuras más temerarias. Se internó sola con un guía en Borneo, un territorio prohibido para los europeos, con tribus que exhibían colgadas las cabezas de los enemigos. Sin embargo, logró confraternizar con ellos y recolectó objetos etnográficos.

En 1852 se adentró Sumatra, donde tuvo contacto con los batak, un feroz pueblo de caníbales que había devorado a misioneros europeos. En una de sus travesías fue rodeada por un grupo de 80 nativos furiosos en actitud amenazante. Uno de ellos gesticuló como si fueran a cortarle la cabeza y comerle un brazo. Lejos de amedrentarse, Ida le recitó en idioma local una oración que había preparado para estas circunstancias: “No me van a decir que van a comerse a una mujer, y menos a una mujer vieja como yo que debe tener la carne muy dura”. Ante el extraño acento de la mujer y su inesperado discurso, los hombres estallaron en carcajadas y permitieron que continuara su viaje.

Las aventuras continuaron en las islas del Pacífico hasta que en 1853 consiguió un pasaje a San Francisco, en plena época de la fiebre del oro. Se adentró en el Lejano Oeste y convivió con algunas de las tribus locales. Siguió viaje hacia Ecuador, donde vio la erupción del volcán Cotopaxi y casi se ahogó al caer en un río. Regresó a Estados Unidos, donde se horrorizó con el trato a los esclavos en el Sur y recorrió el Mississippi en un bote a vapor cargado de familias.

A su regreso publicó El segundo viaje de una mujer alrededor del mundo (1856), otro éxito de ventas que le valió el reconocimiento y la entrada a sociedades geográficas como Berlín o París. Varias de las especies que recolectó aún se conservan en museos de distintos lugares de Europa.

Su último viaje fue a Madagascar, pero no lo pudo completar porque quedó implicada sin quererlo en un complot contra la reina Ranavalona. Estuvo presa durante un tiempo y luego se le permitió salir del país. Para entonces ya había contraído una enfermedad tropical –probablemente malaria– que terminó costándole la vida.

Ida Laura Pfeiffer, la primera mujer que dio sola la vuelta al mundo y que repitió su hazaña unos años después, falleció en Viena el 27 de octubre de 1858, mientras preparaba su próximo viaje a Australia. Una viajera intrépida y sin vanidad que empujó los límites para todas las que vendrían después.

“Al igual que a un artista le mueve el deseo de pintar o al poeta dar expresión a sus pensamientos, a mí me impulsa el deseo de ver el mundo. En mi juventud soñaba con viajar; en la madurez me complace reflejar lo que contemplo”.