Amante de los misterios de la vida real, la autora estaba fascinada también por los hechos en los que no se hizo justicia y en que los sospechosos, a pesar de no haber sido condenados en los tribunales, fueron sentenciados por la opinión pública

- 8 minutos de lectura'

Un puñado de personas. Un lugar pacífico. Una muerte. Un gran misterio. Un detective memorable. Un gran final en el que todos los personajes involucrados se reúnen para la revelación dramática de la verdad.

Un escenario reconocido por la legión de entusiastas de Agatha Christie, cuyas 66 novelas policiales traducidas a más de 145 idiomas han cautivado a más lectores que cualquier otro novelista en la historia.

Una cautivadora a la que le cautivaban los misterios de la vida real, casos que nunca fueron resueltos y que perviveron en sus obras, a veces inspirándolas.

Entre ellos, hubo unos que le intrigaron particularmente, no sólo porque no se hizo justicia sino porque los sospechosos, a pesar de no haber sido condenados en los tribunales, fueron sentenciados en la corte de la opinión pública, señalados como culpables por el resto de sus días, algo que ilustró en su obra “Inocencia trágica”.

En esa novela, por ejemplo, se refiere la muerte de Charles Bravo como un caso irresoluto, cuya sombra permanente de la sospecha destruyó la vida de inocentes, sobre todo la de su esposa Florence.

En “Un crimen dormido: el último caso de Miss Marple”, la entrañable detective señala que el asesinato “no se probó en el caso de Madeleine Smith” pero que muchos creían que era culpable. ¿Quiénes eran esas mujeres y qué fue lo que pasó?

¿Asesina manipuladora o ingenua manipulada?

Madeleine Smith era parte integrante de la alta sociedad en Glasgow, Escocia, en la década de 1850. Vivía la vida ideal: asistía a bailes y conciertos, paseaba por los distritos comerciales y pasaba los veranos en la gran casa de campo de su familia.

Pero guardaba un secreto vergonzoso: contra todas las reglas de la decencia victoriana, se había embarcado en una relación apasionada clandestina con un hombre diez años mayor que ella y, para colmo, como inmigrante empleado de embalaje, muy por debajo de su posición.

Su nombre era Pierre Emile L’Angelier. Lo había conocido en 1855, a los 19 años. Enamorados, se escribieron cándidas cartas regularmente y pronto su relación se volvió íntima. Sin embargo, dos años después, a Madeleine se comprometió con una pareja más adecuada escogida por sus padres.

Cuando Emile se enteró, las cosas se pusieron feas. Madeleine quemó las cartas incriminatorias y le suplicó a Emile que le devolviera las que tenía, temiendo que pudieran arruinar su reputación. Él, desconsolado y celoso, se negó y amenazó con enviárselas a su padre para exponer su relación. Presa del pánico, Madeleine le suplicó que se vieran.

En la noche del 22 de marzo de 1857, Emile se enfermó y murió por envenenamiento con arsénico. Madeleine fue acusada de asesinato. De ser hallada culpable, moriría ahorcada. El juicio causó sensación. Sus más de 100 cartas, destinadas sólo a los ojos de su amante, se leyeron en público para que todos las escucharan.

De su puño y letra había evidencia de cuán escandalosa había sido su relación, y -según la fiscalía- de un motivo de asesinato.

“Tu visita de anoche ha terminado. La anhelé tanto. Qué rápido pasó. Querido cariño Emile te quiero cada vez más. Soy tu esposa, porque nunca podré ser la esposa de otro después de nuestra intimidad”.

Había perdido su virginidad y fuera del matrimonio, algo totalmente ruinoso para una chica como Madeleine, un impedimento para casarse con cualquier otro. Además, la policía descubrió que Madeleine había comprado arsénico, según ella, para su piel.

La fiscalía también contaba con una declaración de un testigo, que dijo que Emile le había contado que Madeleine le había preparado un chocolate caliente cuando se había encontrado con ella poco antes de su muerte. Fue así como lo envenenó, aseguró.

Pero la defensa, con ayuda del eminente toxicólogo Sir Andrew Douglas Maclagan, puso en duda ese argumento.

No sólo era cierto que el arsénico se podía usar como cosmético, dijo el experto, sino que para que fuera letal e indetectable al beberlo había que disolverlo completamente hirviéndolo durante media hora. Tratar de hacerlo en el chocolate caliente era aún más difícil.

El jurado emitió un veredicto: el cimen no había sido “probado”. Madeline no fue declarada ni culpable ni inocente. Quedaba en libertad, pero su reputación se vería empañada para siempre. No había más remedio que cambiarse el nombre y desaparecer.

¿Asesina despiadada o esposa abusada?

El 21 de abril de 1876, en The Priory, una elegante residencia del barrio Balham, en el sur de Londres, tras tres días de agonía, un abogado llamado Charles Bravo murió envenenado tras tomar agua con antimonio de potasio.

En su lecho de muerte, no dijo quién podría haberlo envenenado y permaneció extrañamente tranquilo durante sus últimos días de agonía.

Los seis doctores que lo trataron y los detectives encargados del caso interpretaron su silencio como una señal de que se había suicidado.

Sin embargo, amigos y miembros de la familia de Charles, convencidos de que él nunca habría hecho algo así, exiguieron que se hiciera otra investigación.

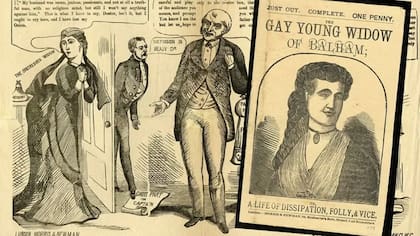

Fue entonces cuando el caso empezó a atraer la atención de los medios, con artículos sensacionalistas que, tras señalar como sospechosos a un cochero despedido por Charles, quien supuestamente había gritado en un pub que “el señor Bravo estará muerto en cinco meses”, y a la dama de compañía Jane Cox, a quien se rumoraba que Charles había amenazado con despedir, luego decidieron centrar su atención en su esposa.

Durante los tres días que Florence Bravo testificó en la segunda investigación, los abogados de la familia de Charles se dedicaron a sacar a la luz detalles de una relación anterior con el eminente doctor James Manby Gully, cuyos clientes incluían a Charles Darwin y Florence Nightingale.

Con tales ingredientes, el que se conoció como “el misterio de Balham” se convirtió en uno de los casos de asesinato más sensacionales de la era victoriana, con páginas de cobertura diaria en los periódicos y tabloides, y multitudes acudiendo a la vecindad para seguir de cerca la salaz historia.

La pesquisa degeneró en una investigación sobre su moralidad sexual. Florence Bravo no se ajustaba a la vida prescrita para las mujeres de la época.

Aunque se casó a los 19 años con Alexander Ricardo, el único hijo del fundador de la International Telegraph Company, John L. Ricardo, en lo que los diarios describieron como “la unión de dos grandes familias de Europa”, decidió separarse de él, porque era un alcohólico violento, a pesar de que sus padres insistieron en que permaneciera en su matrimonio socialmente ventajoso.

Antes de que se presentaran los papeles de separación, Ricardo murió por hematemesis, desencadenada por una borrachera, en un apartamento en Colonia, Alemania, que compartía con “una compañera”.

Con su herencia y el cabello teñido de rojo, se fue a viajar por Europa con el doctor Gully, casado y 37 años mayor que ella.

En 1873, sufrió un aborto espontáneo o, según las especulaciones, inducido por Gully para evitar más escándalos. En cualquier caso, Florence quedó muy enferma y la experiencia la llevó a terminar la relación con el doctor y a buscar una reconciliación con sus padres.

Con la intención de restaurar la posición de Florence en la sociedad, su dama de compañía Jane Cox, planeó encuentros con Charles, quien se convirtió en su segundo esposo. Para cuando él murió llevaban sólo 5 meses casados, pero la relación ya estaba bajo tensión.

Charles estaba celoso de Gully y, a pesar de haber obtenido un favorable acuerdo financiero antes de la boda, estaba frustrado por no tener un control ilimitado de la gran fortuna de su esposa, la única razón por la que se había casado con ella, según le dijo a su abogado en su primera visita después del matrimonio.

Florence había sufrido dos abortos espontáneos seguidos en ese corto tiempo y, a pesar de que estaba en mal estado, su esposo insistía en que cumpliera con sus derechos conyugales. Al final, la investigación no pudo producir pruebas suficientes para acusar a alguien de un delito.

Florence nunca fue llevada a juicio. Sin embargo, la opinión pública asumió que se había salido con la suya con el asesinato. “Y así, Florence Bravo, abandonada por su familia, murió sola debido a la bebida, y la sra. Cox, condenada al ostracismo y con tres niños pequeños, vivió hasta convertirse en una anciana con la mayoría de las personas que conocía creyéndola una asesina, y el dr. Gully quedó arruinado profesional y socialmente”, cuenta un personaje de la novela de Agatha Christie “Inocencia trágica”.

“Alguien era culpable y se salió con la suya. Pero los otros eran inocentes y no se salieron con la suya”. Y ese culpable, según Agatha Christie, era el doctor. Su teoría era que Gully le había recetado una medicina a Charles, que sufría de neuralgia y reumatismo, y que una de las píldoras en la botella estaba envenenada con antimonio.

“Siempre pensé que él era la única persona que tenía un motivo abrumador y el caracter apropiado: extremadamente competente, exitoso y siempre considerado fuera de sospecha”, escribió en una carta al editor del Sunday Times Magazine en 1968.

BBC Mundo

BBC MundoTemas

Otras noticias de BBC MUNDO

Más leídas de Sociedad

Crisis educativa. Preocupa que menos de la mitad del país cuenta con datos fehacientes de sus estudiantes

Las noticias, en 2 minutos. Milei dijo que Victoria Villarruel no tiene injerencia en el Gobierno; envían al Congreso el proyecto para eliminar las PASO

Cómo comprarlos. Un restaurante lanzó una promoción para comer panqueques a $10

En Mendoza. Geólogos de la Universidad de La Plata denunciaron amenazas por parte de militantes de La Libertad Avanza