El bajista de los Fabulosos habla de todo desde su casa en Chapadmalal, donde hace años se instaló con su familia para compartir una vida más cerca de la playa y el surf

23 minutos de lectura'

23 minutos de lectura'

Ahí pasa Flavio Cianciarulo, de izquierda a derecha. Aprieta dientes, flexiona rodillas, aletea con los brazos, gana impulso. 56 años, categoría semipesado, ahora es un flash aún más veloz, de derecha a izquierda. Bermudas camufladas, chaleco de jean motoquero, gorra, zapatillas Legends modelo Sr. Flavio con calaveritas. Más o menos como se lo ve tocando con Los Fabulosos Cadillacs, pero son las seis de la tarde y el bajista es un péndulo humano (con barba blanca y tatuajes). Hace equilibrio sobre un skate, siete capas de arce canadiense y cuatro rueditas de poliuretano, y con cada vuelta llega un poco más arriba en los extremos de la U de madera terciada, como si en la próxima fuera a salir disparado. Pero no, igual que en el escenario, el viejo Cadillac tiene todo bajo control.

Hay estrellas de rock que coleccionan autos importados y toman solo vino del mejor. Cianciarulo es abstemio hace rato y está cómodo con la camioneta que maneja para transportar familia, equipo, instrumentos. Después discutimos si califica o no como estrella, pero por lo pronto digamos que destinó parte de las ganancias en décadas de hits a ensamblar una rampa de lujo para andar bajo la arboleda en el fondo de su lote de Chapadmalal. En esa localidad costera del partido bonaerense de General Pueyrredón sentó campamento hace ya una década junto a su esposa, Jenny, y sus tres hijos, Astor (23), Jay (22) y Cocó Cianciarulo (durante los encuentros para esta nota va a cumplir 17). “Es un mueble victoriano a la intemperie, así que hay que cuidarlo, exige bastante mantenimiento”, dice junto a la estructura de unos 20 metros cuadrados de superficie patinable y dos de altura. Cuál será el secreto para que no se lo note más agitado que después de tocar “Mal bicho” y “Quinto centenario” al hilo frente a 40.000 personas.

“No quiero menospreciar a la pelota o la raqueta de tenis, pero el skate es algo más, algo místico. Es una alfombra voladora, un deporte que trasciende el deporte”, dice Flavio, excitado como si de pronto estuviéramos en 1986 y acabáramos de mirar el VHS de Roller Boys (como se conoció en Argentina a Thrashin’, aquella pochoclera-skater dirigida por David Winters). “No hablo de cómo lo uso yo sino de los skaters que salen a las calles y se apropian de espacios diseñados para otra cosa, que irrumpen en la rutina llana de la ciudad. Pienso que a esos viejos que los miran con desconfianza, que los ven como pendejos de mierda, lo que les molesta en realidad es que sean tan libres”.

Hace años, cuando Astor, Jay y Cocó todavía eran muy chicos, el padre aprovechaba sus descansos como Cadillac-full time para probar unos primeros y tardíos giros en la rampa de Perú Beach, San Isidro. Entonces notó que un grupo de espectadores ocasionales se reía, por lo bajo, de sus movimientos inseguros. Habían transgredido una de las buenas prácticas skaters, tácitas y no tanto: jamás burlarse de un principiante. “Me dio vergüenza, me afectó, así que me fui y decidí armar mi propia rampa en casa. Ahí me pasaba horas practicando de un lado a otro, tranquilo, a mi ritmo, sin forzar mis limitaciones. Jamás tuve ese arrebato de valor que te puede llevar a lastimarte. Pero, claro, para los chicos fue crucial poder andar en casa y adquirieron un nivel importante. Cocó a los cinco años ya dropeaba, era un prodigio. Yo les mostré de qué se trataba y les compré una tablita en la Bond Street, sin imponerles nada, y ellos terminaron enseñándome a mí”.

Flavio por el momento dejó a los Cadillacs en un impasse indefinido tras la edición del duodécimo disco de estudio (La salvación de Solo y Juan, 2016) y esporádicas presentaciones, como la anunciada para el Lollapalooza 2020, suspendido por pandemia. Le menciono que acaba de reeditarse el compilado Vasos vacíos en vinilo doble, uno de los ítems más vendidos del catálogo Cadillac, y responde un “me alegro mucho” con amabilidad, pero poco interés.

Los Cianciarulo dejaron atrás la gran ciudad (bueno, vivían en Tigre y, antes, en San Isidro). Porque querían dormir y despertar cerca del mar. Hoy los tres chicos son surfistas de alto vuelo (Cocó, múltiple campeona), músicos aún más virtuosos, skaters para el asombro y veganos militantes, por nombrar solo algunas de las afinidades compartidas con el padre. Ahora residen en Chapadmalal, en un barrio semirrural de casas de veraneo, despoblado fuera de temporada, a dos cuadras de la playa y de esos dramáticos acantilados tan característicos de esta zona, unos 25 kilómetros al sur de la Bristol. Ahí montaron, más que una casa, una pequeña aldea de colores vivos y mucha madera y chapa; una construcción principal y otras con más habitaciones, depósito, sala de ensayo/estudio, largas mesas para comer al fresco, asador que solo se usa para vegetales, tender cargado de trajes de neoprene negro y –última incorporación– pista de skate cinco estrellas.

Los Cianciarulo habitan en su burbuja desde bastante antes de la pandemia.

“Los chicos son los que nos trajeron acá. Ver cómo disfrutan del mar con frío, con, sol, con lluvia –dice Jenny–. Es un lugar muy hermoso. Después de enero y febrero, esto queda solitario, vacío y es cuando más nos gusta. Una de las cosas más lindas es cuando hay sudestada y el mar golpea contra el acantilado. ¡Se escucha desde casa!”.

“Llevamos una vida muy tranquila. Salvo en verano, el resto del año por acá no pasan autos. Es una decisión que también tiene sus inconvenientes para quienes nos acostumbramos a las comodidades burguesas. Hay trabajos para los que no viene nadie y los tenés que hacer vos. No llega la red de gas y los tanques son carísimos, así que debés acostumbrarte al frío y a la leña y a levantarte a la noche para alimentar la salamandra. Pero, sobre todo, acá hay tiempo. No te ves con muchas personas, no hay lugares adonde salir. Leés muchísimo”, dice Flavio.

Jenny: “¿Lo difícil de vivir aquí? Es solo un mes, pero en julio sí que hay mucha lluvia y el barro es insoportable. Aunque también tiene su magia. Con botas de plástico, andas por todas partes”.

Astor: “Hay una atracción y magnetismo en esta tierra que no me dio ningún otro lado. Lo más difícil es la soledad invernal, inevitable, pero cuando uno aprende a sobrellevarla es hermosa”.

Cocó: “Salir a surfar con mi papá y mis hermanos y ver a mi mamá filmarnos desde la orilla no tiene precio”.

Jay: “Mi vida es acá, con el mar y la soledad cerca. No lo cambiaría por nada”.

No es un destino accidental. Flavio lleva tatuado MDP en la mejilla derecha. Nació en 1964, en Buenos Aires, pero se crio en Mar del Plata. Después sus padres se separaron y se mudó con su mamá a Barrio Norte, por donde patearía errático hasta encontrarle sentido a la adolescencia gracias a una colorida pandilla de nuevos amigos con los que se haría fanático de Madness y se vestiría de traje y armaría una banda que el 19 de enero de 1985 debutaría en el bar Vía Fellini de, cómo no, Playa Grande. En Mardel –donde la Legislatura lo declaró ciudadano ilustre–, Flavio también conocería a la mexicana Jenny, su futura mujer, llegada de Monterrey, Nuevo León, a la Argentina para practicar montañismo en la Patagonia, primero, y trabajar como recepcionista en un restaurante marpla-mexicano, después.

“Es decir que siempre estuve cerca de Mar del Plata”, reflexiona Flavio, mientras deja la tabla Hosoi, con la que un rato antes creí que saldría volando, en el almacén de su casa. Tiene una especie de rack donde acopia, en un cálculo rápido, otras veinte joyas de colección, incluyendo modelos de bandas como Devo y Black Flag, vainillitas, longboards, decks anchos y ochenteros (sus favoritos), importados y nacionales. Salimos (en auto) a dar una vuelta por el barrio, que este verano explotó, debido a cierto público forzado a recalcular sus vacaciones habituales, cambiando destinos en el exterior por Patagonia, Córdoba, NOA o Costa Atlántica. Me quiere mostrar los hoteles de Perón, esos gigantes grises a los que les dedicó una canción en su disco solista Nada especial, de 2013:

Vamos a los hoteles de Perón, dijo mamá.

Frente al mar, lejos de la gran ciudad.

Cómo te voy a extrañar.

Mamá hace las valijas, hay que regresar.

Los hoteles de Perón quedan a cinco minutos del Cianciarulo camp y son nueve pabellones enormes, sobrios, listos para filmar la remake marplatense de El resplandor. Nada de la arquitectura color pastel, palmera y buena onda típica de los refugios vacacionales, pero con vistas espectaculares a la playa. “Tienen una estética medio de barracas militares”, redondea Flavio, que me indica meterme por un callejón interno para apreciar de cerca construcciones abandonadas, otras en condiciones un poco mejores y algún obrero solitario en la tarde soleada y ventosa que parece analizar indeciso cuántas décadas le tomaría pintar todo esto.

La Unidad Turística Chapadmalal se comenzó a edificar en 1945, muy cerca de la Residencia Presidencial de veraneo, dos años posterior y de estilo similar. Incluso hasta antes de la pandemia, se utilizó con fines de turismo social para alojar familias de todo el país. Hoy es propiedad del Ministerio de Turismo de la Nación, con categoría de monumento histórico, y en por lo menos uno de sus nueve hoteles exhibe carteles que prometen futuras tareas de rescate.

“Acá se recibían a muchos chicos de pocos recursos, sobre todo del conurbano bonaerense, chicos que nunca habían visto el mar”, recuerda Flavio. En ellos pensaba al escribir aquella canción. Señala la aguja elevada sobre la cúpula de la iglesia en el predio. “Un músico amigo está seguro de que la capilla marca el centro de un área electromagnética muy poderosa; quiere venir con su kit de radiestesia para analizarla”.

Flavio todavía no incursionó en la radiestesia, pero detecta en Chapadmalal un halo entre enigmático y mitológico. Hay material: pueblo chico donde todos se conocen; condiciones contrastantes entre el sol veraniego y las temperaturas bajas el resto del año; viento casi constante y acantilados de película; los turistas y la soledad fuera de temporada, además de los hoteles del General. Por eso Chapa, igual que las vecinas Mar del Plata y Miramar, no solo lo inspiran a componer temas como “Los hoteles de Perón”, “Las olas” y “El marplatense”. Son combustible también para avivar una veta creativa muchísimo menos expuesta que “Manuel Santillán, el León”, “Matador”, “Gitana” y la larga lista de una-que-sepamos-todos con la que Flavio de algún modo, a la distancia, anima a diario desde casamientos hasta supermercados en buena parte del continente. Flavio escribe, y no solo hits.

En paralelo a la música y los deportes de vértigo, el señor del bajo se lanzó hace ya década y media a una carrera literaria en la que Chapadmalal, nombrada así o no, suele ser escenario de tramas terroríficas y otras fabulosas alucinaciones. El primer libro fue Rocanrol, una serie de relatos y columnas, publicado en 2006. Siguió The Dead Latinos, novela sobre los viajes de una banda entre el punk y el chamanismo, ostensiblemente impregnada de la temporada en que Flavio residió en México. Salvo por el libro El león del ritmo (un diario de gira de LFC con muchas licencias poéticas), acumuló de allí en más un sorprendente corpus de relatos fantásticos, remixando cine clase B, subculturas rockeras (heavies, skinheads, motoqueros), leyendas aborígenes y, por supuesto, tablas voladoras, en obras impresas como La máquina de matar pájaros, Surfer Calavera y Música siniestra para estas navidades.

Flavio es un rockero que escribe. Pero no le hablen de libros de rock. “Donde me siento más cómodo es en esas historias psicoterroríficas, lo que yo llamo literatura rock clase B –dice el Cadillac que citó a Sabato y Galeano en sus temas–. Solo me corrí de eso con El león, que es un diario, pero no me dan ganas de escribir ni de leer libros de música. Creo que solo leí la biografía de Miles Davis. Me encantan los Ramones, pero no necesito leer acerca de ellos. Me gusta entender de una banda lo que quise entender cuando la escuché. Con todo respeto, no voy a leer un libro sobre Sumo. Los vi tocar en los 80 y entendí lo que entendí…”.

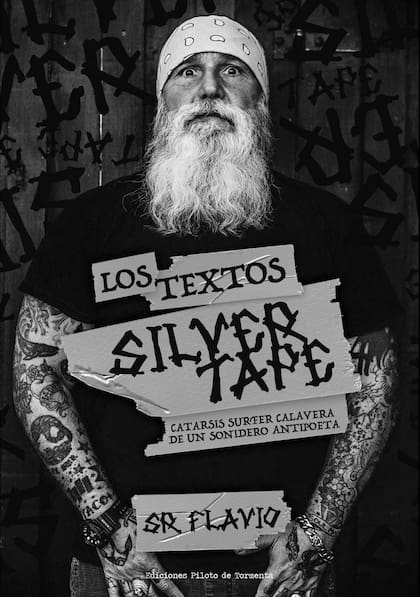

La cuarentena 2020, sin embargo, lo sorprendió tipeando no ficción. El resultado se llama Los textos Silver Tape (editorial Piloto de Tormenta; ver adelanto en estas páginas) y es un libro autobiográfico, confesional, por momentos descarnado, con 35 capítulos, pasajes ensayístico-filosóficos, frontal como la sudestada marplatense, escrito con el arrojo de un longboarder colina abajo y sin casco. De allí, el subtítulo: Catarsis surfer calavera de un sonidero antipoeta. “Empecé a escribir algunos de estos textos más reflexivos, me gustaron y me dejé llevar. Pero no creo que sea lo que haga de acá en más, necesito volver al satanismo playero y los acantilados”, dice manejando por la ruta atlántica.

La nueva obra descolocaría a más de un saltarín fan de los Cadillacs con noticias de una infancia difícil –la muerte temprana de una hermana, el divorcio de sus padres, el desarraigo–, inseguridades, temores, manías, gustos, disgustos, ideas, contradicciones y una compulsiva y ecléctica sucesión de hashtags que se superponen como stickers en el reverso de un skate: Keith Moon, Alfonsina Storni, ska, bajistas, terror, surf, straight edge, Boom Boom Kid, discos, radio, Norberto Minichillo, The Specials, entrevistas, Gamexane, Twin Peaks.

Flavio no es de ocultar influencias. Habla de ellas, les pone el cuerpo, las luce y promueve en tatuajes, remeras y otros accesorios. Se confiesa fanático, por ejemplo, de la serie dirigida por David Lynch. Quizás porque el pueblo ficticio del noreste de Washington le recuerda un poco a Chapadmalal. De vuelta en la casa de colores, nos sentamos en los camastros del porche. Sirve café en tazas con el logo de 2 Minutos y trae dos libros que compró esta mañana en una librería indie de Mar del Plata. Feliz como un niño con la pesca del día: una biografía de Aleister Crowley, alias la Gran Bestia 666, ocultista, místico, alquimista, escritor, pintor y alpinista inglés de principios del siglo XX; y Tres ensayos sobre Twin Peaks, de Pacome Thiellement. “Lo admito: le he robado mucho a Twin Peaks para mis cuentos”, dice, admirador de Lynch, de la música de Angelo Badalamenti, de personajes como la Mujer del Tronco, de los mensajes grabados del agente Cooper a su secretaria, incluso de la reciente y aún más psicodélica tercera temporada.

Le digo que algunos textos Silver Tape me remiten, más que a Lynch, a Henry Rollins, el intimidante ex Black Flag, otro músico, de la misma generación (acaba de cumplir 60) y con muchos tatuajes, que no escribe libros de rock sino libros rockeros; desde el rock, no acerca del rock.

“Rollins me hizo animarme a escribir. Lo primero que leí suyo fue Get in the Van y me pareció interesante; anécdotas de camarines con los Bad Brains, cosas de rock, muy bueno. Pero lo que realmente me pegó fue Black Coffee Blues, con esos cuentos muy cortos y llanos”.

Él también es un performer de su literatura, lee y cuenta en vivo. ¿Harías algo así?

Yo no me veo en ese lugar. Puedo pararme fácilmente en un escenario con un bajo o una guitarra, por supuesto. Pero no me imagino sin un instrumento, contando historias…

¿Cuál sentís que es tu lugar en la literatura entonces?

Soy un escritor afuera, al costado de la literatura. No por iconoclasta o rebelde, en realidad soy un tipo bastante convencional, sino por respeto a la literatura. Tomo prestado lo que alguna vez le leí a Washington Cucurto, la voz del conurbano bonaerense, que dijo: “Yo escribo al costado”. O a Nicanor Parra, cuando se definía “antipoeta”. No tengo herramientas ni método, pero leo a los clásicos y soy muy respetuoso de los géneros.

Del autor de emblemas amorosos como esa banda de sonido de la paternidad llamada “Vos sabés”, la palabra que más desconcierta en Los textos Silver Tape es misantropía, un concepto que reaparece insistente en distintos capítulos. “La misantropía es el verdadero amor al individuo –profundiza Flavio–. Creo en el individualismo, aunque para muchos progresistas suene a herejía. El individualista es quien se esculpe a sí mismo. En lo colectivo es donde se nos ve lo peor. No soy parte de ningún sistema de creencias, defiendo mi individualismo de pensamiento. Donde más sentí que pertenecía a un movimiento fue de joven a los 20, 21, con el ska, que me motivó a hacer una banda. Era algo que, con Sergio, Luciano, Naco (los Cadillacs Rotman, Junior y Goldfinger) nos parecía que venía de otro planeta, y sin embargo nos sentíamos parte. Fue una época hermosa. Pero siempre me corro a un lado de los colectivos porque creo que no tienen que ver con nuestra verdadera esencia”.

No es que Cianciarulo haya abandonado la música. Desde mediados de los noventa, en paralelo a su bibliografía, publica regularmente discos bajo distintos proyectos, géneros y alias, libre de cualquier ambición por empardar la hiperpopularidad Cadillac. Flavio Mandinga Project. Flavio y la Mandinga. Sr Flavio. Cianciarulo. Ska, murga, dub, hardcore, soundtrack, metal, incluso la ópera-rock Sardinista!, con 24 tracks en seis actos, que empieza en un acantilado y culmina, claro, en “Playa Chapadmalal”. Solo durante el último año lanzó digitalmente una ristra de singles en esas líneas: “Viejo Cadillac” (relectura de “Brand New Cadillac”, del teddy boy británico Vince Taylor, pero con más plays en la versión de The Clash que abre London Calling), una remake del propio “Vos sabés” y el estreno ska-punk “La invasión de los seres de otro mundo”. Todos, grabados en su estudio casero con esa unidad compacta integrada por sus hijos Jay y Astor, en guitarra y bajo, junto al Tano Gallo en batería.

“Estoy muy enchufado con esto de los singles. A cada uno lo acompañamos con un videoclip. Y ya quiero hacer otro. Porque el formato es muy de hoy y tiene que ver con esta actualidad mía, con la posibilidad de grabar con la familia y en casa. Seguiré así hasta que me den ganas de hacer un disco”, dice ahora en la sala donde produce todo este material. El techo parece acustizado con varias tablas de surf. Entre el arsenal de violas y bajos resalta la skate-guitar, armada sobre una tabla reciclada, diseño del skater pro argentino Gianni De Gennaro. El modelo es un suceso de culto internacional y Flavio atesora en casa una de las primeras unidades.

“Soy muy ansioso. Me gusta que las cosas salgan rápido –explica sobre la alta productividad a pesar del bajo perfil de estos años–. Los libros, los discos. Quiero empezar algo y terminarlo lo antes que se pueda. Está el pintor que utiliza óleo, que lleva su tiempo de secado y requiere paciencia. Yo pintaría con acrílico, no tengo esa paciencia meticulosa, no busco la perfección. Respeto mucho al que trabaja años en algo, pero necesito el proyecto y, en particular, el título. En el título veo todo lo que lleva. Siempre fui así. Nunca acopié canciones, sino que compuse para el disco. Bueno, vamos a hacer El león, ok, escribamos canciones para eso. ¿Secta del acantilado? Bien, la historia entonces va por acá. El proyecto me da el marco y el título es la puerta que se abre.”

Pero el plan solista es apenas la punta de un iceberg musical, un insólito entramado de bandas intrafamiliares que podríamos arrobar como La Escena Cianciarulo. Y consta de:

Sotana: grupo de grindcore y death metal, con Jay Cianciarulo en guitarra y voz, Flavio en bajo y Astor en batería. Tienen disco listo, el single adelanto se titula “No comerás carne” y cuenta con la voz invitada de João Gordo, de los próceres del hardcore paulista Ratos de Porão.

Cianciarulo: Flavio y Jay tocando un poco de todo en soundtracks instrumentales sin películas. Ya está el disco Paisaje Obscuro en las plataformas de siempre.

Lost Marplas: grupo de instrumentales surf con Cocó en bajo, y Jay y Astor en guitarras (“una de las pocas bandas surf integradas por surfistas”, aclara el padre).

Visión: Astor en bajo y voz (con Jay en guitarra), al frente de una enérgica banda que, si tuviera base en Buenos Aires, gozaría de otra repercusión.

Niña Coqui: Cocó solista, melódica-trapera, con producción de Jay, y mezcla y mastering de Astor.

Astor, además, se suma como integrante (al igual que Florian, hijo de Vicentico) en las últimas reapariciones de LFC. Jay, en cambio, cuando no toca metal extremo, programa bases en plan hip-hop para otros artistas.

“Lo que más disfrutaba últimamente era cargar los instrumentos en la camioneta y salir a tocar con los chicos a lugares del under marplatense, como la Vinoteca Perrier. Volver y decir “¡qué bien la pasamos!”. Pero nos tuvimos que adecuar como todos a esta situación psicosocial tan particular. Con los Cadillacs de todos modos estábamos parados hacía ya dos años. Así que lo que más sufrí fue que se interrumpiera el buen ritmo de pequeños shows a beneficio que habíamos logrado con mi banda, Sotana y Visión”.

El principal destinatario de las movidas solidarias Cianciarulo es Los Chicos del Fondo, un comedor popular en Barrio Autódromo, de Mar del Plata. Para su último cumpleaños, el 26 de julio pasado, Flavio pidió un regalo distinto a cada seguidor en sus redes: un ladrillo. Se necesitaban mil para darle un nuevo espacio acorde a Los Chicos. Las donaciones superaron las expectativas y ahora la campaña avanza en busca de chapas para el techo y otros materiales, fogoneada con shows in situ de la flia surfera. “Es un barrio privado: privado de luz, de gas, de todo”, dice Flavio (chequear más info y actualizaciones en su IG oficial).

Al principio, el público local se asombraba al ver “al bajista de los Cadillacs” tocando modo amateur en escenarios bajos como el de la Vinoteca marplatense o en un comedor popular. “Me incomoda cuando se acercan y me dicen que soy un ejemplo por tocar en un lugar under. No quiero ser ningún ejemplo, prefiero ser Diego Maradona, con toda su hermosa humanidad y sus demonios. Porque, si no, cuando tenés tus traspiés, enseguida te lo reclaman. No soy un ejemplo, ¡toco en la Vinoteca porque tengo ganas!”.

Cocó cumple 17 y lo festeja esta noche en Geko, un restaurante sobre la ruta 11, casi frente al balneario Luna Roja. Jenny organizó todo, hasta encargó la torta XL, vegana y decorada con tabla de surf. A Flavio le toca la misión de que la torta arribe intacta a Geko, lo que parece inquietarlo más que cualquier ola, rampa o micrófono. “Esta mañana la llevé a Cocó a Mar del Plata y le regalé su primer tatuaje, una tabla de surf y una de skate cruzadas, chiquitas, en un brazo”, me cuenta agarrado firme a la caja blanca de la pastelería. Él tiene el mismo dibujo sobre la oreja derecha.

Entramos en Geko y vemos la mesa de los chicos, donde la menor de los Cianciarulo come y se ríe con sus hermanos y otros diez adolescentes. Nos corresponde la mesa de los grandes, donde se va a servir pizza vegana y pomelada para los viejos de Cocó e invitados como Fernando Aguerre. Aguerre es marplatense, surfista y pionero del negocio del surf, fundador de la marca del palo Reef, lobista determinante para que este estilo de vida se declarara recientemente deporte olímpico. Hace más de tres décadas que vive en California, pero la pandemia lo retuvo casi todo el año en la ciudad donde, de joven, fue DJ y abrió su primer surf shop. Y es muy amigo de Flavio, con quien ahora vuelven a tener 16 años, son más chicos que Cocó, y no pueden despegarse de la pantalla de Geko que proyecta el documental de 1966 The Endless Summer. La primera película de surf, o una de las primeras, o la primera famosa.

“¿Sabés que, para filmar esa idea del verano eterno, los tipos viajaron por todo el mundo y llegaron a Mar del Plata? El problema es que no encontraron ni buenas olas ni surfers, así que no quedó ninguna escena filmada acá”, dice Aguerre, que la vio mil veces y es un experto en la película, igual que hay expertos que saben de memoria The Rocky Horror Picture Show o Esperando la carroza. También a Flavio le fascina The Endless Summer y parece competir con Aguerre a ver quién recuerda la mejor escena o sabe más trivia del director, Bruce Brown, los viajeros Mike Hynson y Robert August, y hasta del diseñador del póster (también cuelga en una pared de Geko), John Van Hamersveld, responsable de tapas de discos de Beatles, Stones, Beach Boys y Jefferson Airplane.

El surf es uno de los argumentos por los que los Cianciarulo se radicaron en Chapadmalal, aunque Flavio se autopercibe “cornalo”, término de la jerga surfista local para describir al novato. “Después de los 40 y tanto, no me preguntes por qué, quise volver a surfar. Lo había hecho de chico, aunque ni siquiera entonces era bueno. Necesité volver a experimentar esa sintonía con el paisaje, ese momento en el que estás flotando en el agua y pasan gaviotas, delfines, lobos… El surf es magia al alcance de muchos. Está quien la ve y quien no. Me quedo en el agua todo el tiempo que puedo, pero no mucho más de dos horas. ¡Ojalá tuviera otro par de rayitas en la batería para aguantar más!”.

Quizás para esto último, igual que para tirarse por su rampa de skate, Flavio tenga un as en la manga de neoprene. Durante esas esperas solitarias, recostado hasta que llegue la ola con el volumen y la fuerza adecuadas para pararse sobre la tabla, el bajista zurdo, el Viejo Cadillac, el sonidero antipoeta de las confesiones Silver Tape, forma un recipiente con las manos gruesas. Llena con agua del Atlántico ese vaso ilustrado de tatuajes y pesado de anillos bling-bling-punky. Y se la toma de un trago.

“Sí, bebo agua de mar en acotadas raciones –cuenta–. Cada vez que salgo a surfear, aprovecho para mandar un shot. Es como tomar un poco de sopa fría, sabe así. Me hace bien. El mar contiene todos los minerales que contribuyeron a crear la vida misma en el planeta. El sodio no es nocivo. Alguna vez vi un documental al respecto y compré. Uno puede ver de todo por ahí, genialidades y barbaridades y, después, por intuición, decide”.

Ya es muy tarde en el Cianciarulo camp y cruzamos el jardín entre las sombras de la rampa, los trajes de neoprene colgados hasta mañana y el estudio apagado, bajo un cielo estrellado como para no querer irte de Chapadmalal. “¿Lo ves, no?”, pregunta Flavio mirando hacia arriba. Sonríe y su voz se mezcla con el sonido del mar y el eco de los acantilados, ahí, a dos cuadras.