12 minutos de lectura'

12 minutos de lectura'

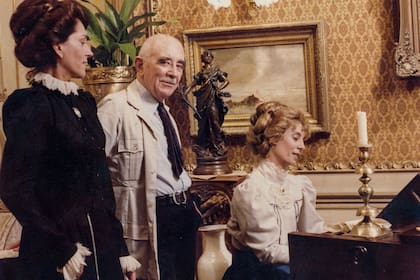

Aristócrata de la erudición medieval y renacentista, esta figura relevante de las letras argentinas del siglo XX fue un hábil constructor literario, capaz de aunar rigor histórico con fantasía para componer obras de exquisita belleza. Vivió sus últimos 15 años en La Cumbre, Córdoba.

Mundano, refinado, viajero y muy supersticioso, Manuel Mujica Lainez creía en la importancia de trascender su propia duración: la sola idea del vacío después de la muerte le resultaba insoportable. Las angustias e incertidumbres existenciales cesaron cuando abrió su espíritu a otras fuerzas reparadoras. Los mensajes astrales, la trama zodiacal y sus complejidades, más una dosis de creencia religiosa obraron su efecto tranquilizador.

En algún momento decidió que debía cambiar el escenario de sus días. Y miró hacia Córdoba. Allí, en su propiedad de La Cumbre, “El Paraíso”, en Cruz Chica, transcurrieron sus últimos 15 años. Cuando se mudó lo hizo con su mujer, su madre y tres tías muy queridas. Buenos Aires pasó a ser una escapada, como lo siguieron siendo sus viajes a Europa.

Mujica Lainez canjeó roces sociales conocidos por la calma serrana, rodeado de sus mujeres y objetos más preciados. Parece ser que más de una vez el hombre amagó con regresar al pago de sus orígenes, hasta que en 1977 se desató, en Cruz Chica, un feroz tornado; para el hombre fue una señal inequívoca de que allí era donde debía quedarse. “Fue una iracunda reacción del lugar al enterarse de que deseo abandonarlo”, concluyó.

Señas de identidad

Se llamaba Manuel Bernabé Mujica Lainez, más conocido en los círculos literarios como Manucho. Era hijo de Manuel Mujica Farías y de Lucía Laínez Varela, nacido en la ciudad de Buenos Aires el 11 de septiembre de 1910 y fallecido en La Cumbre (Córdoba) el 21 de abril de 1984, el año de Orwell.

Tenía apenas cuatro primaveras cuando sufrió un terrible accidente doméstico; mientras andaba con su triciclo por la azotea de la casa, se llevó por delante un caldero de agua hirviendo que se le volcó encima. Se cuenta que el cocinero le salvó la vida untándole las quemaduras con clara de huevo batida, antiguo método también eficaz para reparar otros daños corporales severos. Y según parece, una de las tías que lo secundó en su cambio de vida a La Cumbre, fue quien se encargó de llenar las horas de su convalecencia con mil y una anécdotas familiares e historias fantásticas, abono ideal para el espíritu de un infante.

En Francia e Inglaterra transcurrió buena parte de su adolescencia (entre los 13 y los 16 años); propio de la alta burguesía de la época era pasar largas temporadas en Europa, porque del otro lado del océano la vida era más fácil que acá, por más económica, y los Mujica Láinez no escaparon a la regla. En 1923 se instalaron en París; allí el joven Manuel estudió en la École Descartes, y en Londres continuó su instrucción con un tutor.

De regreso a la Reina del Plata, se vinculó con gente del ambiente literario; Alfonsina Storni y Arturo Capdevilla, entre otros. Más tarde, lo hizo con Adolfo Bioy Casares, Silvina Ocampo y el círculo completo de colaboradores de la revista Sur.

Su paso por la Facultad de Derecho –dos años– fue intrascendente. Estaba claro que su espíritu demandaba otro tipo de satisfacciones: no es casual que en 1932 comenzara a trazar su trayectoria laboral en el diario La Nación como crítico de arte.

En 1936, él y Ana María de Alvear Ortiz Basualdo –miembro de una de las familias más encumbradas de la sociedad– se casaron. De esa unión nacieron Manuel, Ana y Diego.

Mujica Lainez también fue secretario del Museo de Arte Decorativo (1937-1946) y director de Relaciones Culturales (1955-1958). Trabajó en el mencionado diario fundado por Bartolomé Mitre, hasta que le tocó jubilarse. Se dio el lujo y el gusto de viajar “por todo el mundo”, como suele decirse, y nunca se desvinculó de ese medio con el que siguió colaborando en calidad de cronista de sus exploraciones culturales urbi et orbi. Esas andanzas están recogidas en Placeres y fatigas de los viajes (I y II), volúmenes publicados en 1983 y 1984.

Tampoco permaneció al margen de la minuciosa tarea de la traducción de textos. Su erudición y conocimiento de los idiomas inglés y francés le permitieron abordar grandes clásicos de la literatura como Pierre de Marivaux, Molière, Jean Racine, William Shakespeare.

En cuanto a su construcción literaria, esta le demandó medio siglo de trabajo que se tradujo en más de 40 obras de gran riqueza. Mujica Lainez fue un escritor prolífico, pero sobre todo fue un escritor erudito dotado de una gran creatividad y, muy importante también, no adscribió a modas ni estilos establecidos. Es cierto que se regocijó bastante tiempo con el barroquismo, y que su apego a los clásicos lo mantuvo al margen de las vanguardias; en todo caso, de las que decían ser vanguardistas. Nunca escondió su admiración por Marcel Proust, Henry James, Virginia Woolf.

En 1955, su novela La Casa lo hizo merecedor del Gran Premio de Honor de la SADE (Sociedad Argentina de Escritores), cuyo titular era Jorge Luis Borges. Al año siguiente fue elegido miembro de la Academia Argentina de Letras, y tres años después, académico de la Academia de Bellas Artes.

En julio de 1958, Mujica Lainez, el pintor Miguel Ocampo y el poeta Guillermo Whitelow viajaron a Italia y visitaron el Bosque Sacro de Bomarzo, en Viterbo. Dicho bosque –en realidad son los jardines del castillo de la familia Orsini– reúne un conjunto de construcciones absurdas y de figuras tan grotescas como terribles, absolutamente fantaseadas, todas talladas en la roca del lugar. El bosque sagrado de Bomarzo fue concebido en el siglo XVI por el atormentado duque Pier Francesco Orsini.

Manucho deliró de placer ante este escenario inverosímil y de regreso a Cruz Chica se puso a escribir Bomarzo, en la que el rigor histórico y la fantasía celebraron un encuentro sin precedentes para componer una trama fascinante. Para Mujica Lainez fueron más de dos años de ardua labor y pasión (“álgebra y fuego”, al decir de Borges) los que demandaron la reconstrucción de la historia de ese extraño castillo de Viterbo y la de su torturado creador, que puso fin a su vida una noche de 1572. Con esta novela obtuvo el Primer Premio Nacional de Literatura (bienio 1960-1962), además del premio John Fitzgerald Kennedy (1964) y varias distinciones otorgadas por el gobierno italiano.

En otro orden de reconocimientos, el escritor recibió, en 1982, la Cruz de Caballero de la Legión de Francia. En su último viaje a Buenos Aires, poco antes de partir de este mundo, fue nombrado Ciudadano Ilustre de la ciudad.

De cuna

Cuando Mujica Lainez empezó a escribir, recurrió a ese pasado en el que a partir de la madre España se fue gestando la patria propia. Sus orígenes y su lugar de pertenencia: un ensamblado de evocaciones históricas en una tierra todavía sin nombre propio.

A Manucho le tocó crecer en el seno de una familia patricia vinculada a los apellidos fundacionales del país. Eleuterio Santos Mujica y Covarrubias, su abuelo paterno –descendiente de Juan de Garay– fue quien le inculcó el apego a la tierra natal. Y a su abuelo materno, Bernabé Laínez Cané, le debió el gusto por la literatura. El mundo de las letras formaba parte del discurso cotidiano; de hecho, a su madre, criada entre periodistas y escritores, le daba por componer piezas de teatro que solía leer a sus amistades.

Glosas castellanas (1936) fue su primer libro (relatos sobre figuras de don Quijote y el escéptico Sancho; el caballero Amadís; el bufón de Carlos V, refranes castellanos); el segundo, Don Galaz de Buenos Aires (1938), novela picaresca situada en el siglo XVII, gira en torno a un adolescente hidalgo y huérfano, paje del obispo de Buenos Aires.

Le siguieron las biografías de Miguel Cané (Un romántico porteño) en 1942, y la del poeta de la literatura gauchesca, Hilario Ascasubi (Vida de Aniceto el Gallo), en 1943, año en el que también vio la luz un título casi desconocido: Canto a Buenos Aires, libro de poemas divididos en siete cantos alusivos a los orígenes de la ciudad, escritos en versos alejandrinos pareados. Otra biografía, la de Estanislao del Campo, llegaría cuatro años después en Vida de Anastasio el Pollo (1947), y un año antes (1946) aparecía Estampas de Buenos Aires.

En lo que a novela histórico-legendaria concierne, caben –además de Bomarzo y El unicornio (1965)– De milagros y de melancolías (1969) y El laberinto (1974), el último ejemplo de este género.

El hambre y el horóscopo

“Alrededor de la empalizada desigual que corona la meseta frente al río, las hogueras de los indios chisporrotean día y noche. En la negrura sin estrellas meten más miedo todavía. Los españoles, apostados cautelosamente entre los troncos, ven al fulgor de las hogueras destrenzadas por la locura del viento, las sombras bailoteantes de los salvajes. De tanto en tanto, un soplo de aire helado, al colarse en las casucas de barro y paja, trae con él los alaridos y los cantos de guerra. Y en seguida recomienza la lluvia de flechas incendiarias cuyos cometas iluminan el paisaje desnudo. En las treguas, los gemidos del Adelantado, que no abandona el lecho, añaden pavor a los conquistadores. Hubieran querido sacarle de allí; hubieran querido arrastrarle en su silla de manos, blandiendo la espada como un demente, hasta los navíos que cabecean más allá de la playa de toscas, desplegar las velas y escapar de esta tierra maldita; pero no lo permite el cerco de indios. Y cuando no son los gritos de los sitiadores ni los lamentos de Mendoza, ahí está el angustiado implorar de los que roe el hambre, y cuya queja crece a modo de una marea, debajo de las otras voces, del golpear de las ráfagas, del tiroteo espaciado de los arcabuces, del crujir y derrumbarse de las construcciones ardientes. (…)”

Así arranca el primero de los 42 relatos que componen Misteriosa Buenos Aires, que lleva por título “El hambre” y una fecha: 1536.

Con el fragmento siguiente también arranca el primer capítulo (21 en total) de la monumental novela Bomarzo, titulado “El horóscopo”:

“Sandro Benedetto, físico y astrólogo de mi pariente ilustre Nicolás Orsini, condottiero a quien, después de su muerte, compararon con los héroes de la Ilíada, trazó mi horóscopo el 6 de marzo de 1512, día en que nací a las dos de la mañana, en Roma. Treinta y siete años antes, el mismo 6 de marzo pero de 1475, a las mismas dos de la mañana, había visto la inquieta luz del mundo, en una aldea etrusca, Miguel Ángel Buonarotti. La concordancia no fue más allá de un fortuito coincidir de horas y de fechas. En verdad, los astros que presidieron nuestras respectivas apariciones en el ajedrez de la vida, dispusieron sus piezas en el tablero para muy distintas jugadas. Cuando nació Buonarotti, Mercurio y Venus ascendían, triunfales, desnudos, hacia el trono de Júpiter. Era el baile del cielo, la contradanza mitológica que recibe a los creadores casi divinos. La gloria aguardaba al que abría los ojos bajo ese esplendor que transformaba al firmamento en un salón encendido (…). En cambio, cuando yo nací, Sandro Benedetto señaló importantes contradicciones en la cartografía de mi existencia. Es cierto que el Sol en signo de agua, reforzado con mi buen aspecto ante la Luna, me confería poderes ocultos y la visión del más allá, con vocación para la astrología y la metafísica. Es cierto que Marte, regente primitivo, y Venus, ocasional, de la Casa VIII, la de la Muerte, están instalados, de acuerdo con lo que Benedetto subrayó insistentemente, en la Casa de la Vida y anulados para la muerte y que en buen aspecto con el Sol y la Luna, parecían otorgarme una vida ilimitada –cosa que extrañó a cuantos vieron el decorado manuscrito– y que Venus, bien situada frente a los luminares, indicaba facilidad para las invenciones artísticas sutiles. Pero también es extremadamente cierto que el maléfico Saturno, agresivamente ubicado, me presagiaba desgracias infinitas, sin que Júpiter, a quien inutilizaba la ingrata disposición planetaria, lograra neutralizar aquellas anunciadas desventuras. Lo que sorprendió sobremanera al físico Benedetto y a cuantos, enterados de estas cosas graves, vieron el horóscopo, fue, como ya he dicho, el misterio resultante de la falta de término de la vida –de mi vida– que se deducía de la abolición de Venus y de Marte frente a la necesidad lógica de la muerte y, consecuentemente, la supuesta y absurda proyección de mi existencia a lo largo de un espacio sin límites. (…)”

Dicen que muchas veces Manucho amagó con regresar a Buenos Aires. También se dijo que estaba enfermo y que, finalmente, decidió esperar su final en El Paraíso, donde solía organizar fiestas no convencionales, a las que había que acudir, por ejemplo, con un disfraz determinado. En la que debió ser la última, tal fue la consigna. Una veinteañera que solía pasar las vacaciones en La Cumbre, y que ocupaba una casa cercana a la del escritor, aceptó la invitación a participar. Eligió vestirse de blanco de pies a cabeza, y para completar el atuendo usó como accesorio una tulipa grande a modo de bola de cristal. Cuando Manucho la vio, se le acercó y le preguntó casi en un susurro: “¿Y yo… cuándo me voy a morir?”. Tan impactada quedó la joven que balbuceó una respuesta sin sentido, se escabulló como pudo y desapareció de la escena.

Una semana después, con más precisión el 21 de abril de 1984, Mujica Láinez partía de este mundo a causa de un edema pulmonar. Sobre su mesa de trabajo quedaba el original de una novela inconclusa titulada Los libros del sur.