- 5 minutos de lectura'

Santi Maratea entra en el estudio de fotografía. Es hermoso y, sobre todo, alto. Se lo digo. “Ay, qué alto que sos”, como mi abuela le dijo a mi marido cuando lo conoció, un poco encantada y otro poco desconfiada con el nuevo de la familia. Me siento así: una señora mayor de 42 años que se debate entre el prejuicio que tenemos los adultos con todo lo que sucede en las redes –ese vértigo que nos da sentirnos afuera, no ser parte de algo, especialmente cuando se trata de jóvenes– y la curiosidad por entender qué representa Maratea. De qué se trata y qué estructuras internas, personales o colectivas, nos obliga a cuestionar, a debatir.

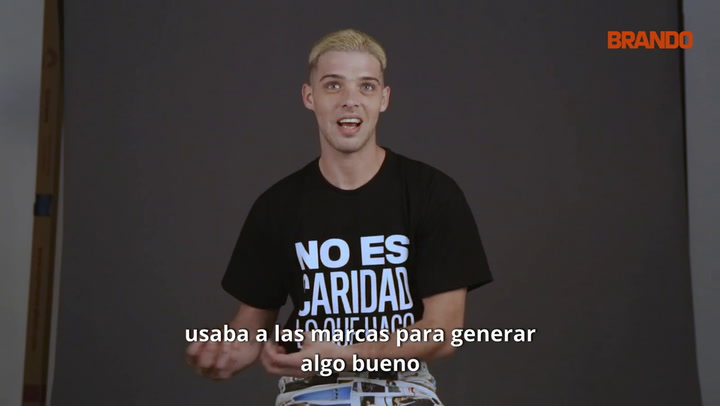

Para la primera secuencia le pedimos que se pusiera una remera que mandamos a hacer especialmente. Tiene la leyenda “No es caridad lo que hago” y a él le divierte: es la frase con la que se presenta en sus plataformas y que, cuando estalló su faceta de influencer solidario capaz de conseguir “el medicamento más caro del mundo”, le sirvió como síntesis para correrse de cierto lugar común de las críticas.

Le quiero preguntar por qué no es caridad, pero ahora es el momento de las fotos. La cámara lo ama.

Tengo serios problemas con la palabra caridad. Siempre los tuve, de chiquita, pero ahora que la veo ahí, estampada blanco sobre negro, me dispara un recuerdo. Son fines de los 80. Vivo con mi familia en una casa de piedra, grande, en Mar del Plata. Acabo de volver del colegio y tocan el timbre. Es una mujer con tres chicos. Deben tener la misma edad que yo y mis hermanos: 9, 7, 5… La mujer pide algo. Ropa, comida, lo que sea. Mi mamá le dice que entre, que estamos por merendar. Y entonces nos sentamos en la mesa de la cocina a tomar café con mucha leche y a comer anillitos. Yo me miro el uniforme a cuadrillé de colegio católico y los zapatos canadienses negros, lustrados, debajo de la mesa. También veo tres pares de zapatillas rotas. Seguimos en silencio, hasta que se vacían las tazas de plástico y los platos, mi mamá le da una bolsa con cosas a la señora y se van.

No tuve lástima por esas personas. Sino enojo conmigo, con mi madre, con el mundo. O al menos es lo que puedo interpretar hoy: qué sentido tenía darles de merendar si después volvían a la calle. ¿No estábamos siendo crueles al mostrarles lo bien que podíamos vivir nosotros, lo caliente que se estaba en esa cocina de casa alquilada?

Hasta ese día creí que tenía que ser buena para irme al cielo. El cielo era literal y ser buena me daba puntos. Al amigo Immanuel Kant, como a la mayoría de los filósofos de la historia de la humanidad, le llevaría toda una vida entender y explicar qué es la bondad, el bien, el ser bueno. Pero yo a los 9 años había llegado a una conclusión: se trataba de un intercambio interesado. Si la caridad era una virtud –según la teología cristiana, está por encima de la fe y la esperanza–, ejercerla me hacía mejor que los demás. No solo era privilegiada, sino superior moralmente. Y, entonces, ¿qué hacer?

No sé qué pensar ahora. Y tampoco importa lo que piense yo en particular. Santi ya hizo tres cambios de ropa, salió un par de veces a hablar por teléfono, volvió, posó, aceptó todas nuestras propuestas y ahora se acomoda para responderme frente a la cámara.

–¿Por qué no es caridad lo que hacés?

–Arranqué diciéndolo hace unos años cuando usaba a las marcas para generar algo bueno en la gente, principalmente en mis seguidores, porque quedaba como que era alguien muy bueno, pero yo cobraba por eso. Era una idea que yo había tenido y se la vendía a la marca, entonces yo ahí decía “no es caridad, es casi marketing”. Hoy lo sigo usando porque, más allá de que el objetivo sea ayudar a una persona, sé que en el medio pasan un montón de cosas, algunas buenas, otras malas, pero todas hacen a lo que hago yo. Y cuando hacés la suma de todo lo que genera, te das cuenta que no es caridad, para nada. Tiene que ver con entender que se puede usar la empatía como motor y generar beneficios para uno y para el resto. La caridad te pone más en un lugar de cheto, de que es bueno y frenó su auto para ver qué había al lado… Por momentos siento que doy mucho más de lo que puedo y, por momentos, que recibo más de lo que debería.

Quizá mi yo de 42 años siga en sus debates existenciales. Pero estoy segura de que a mi yo de 9 lo hubiera aliviado escuchar a alguien trocar la palabra caridad por empatía.

*Directora de Brando