Revalorizada por el mundo después de su muerte y fenómeno literario en nuestro país, supo convertir el dolor –y el exilio– en arte.

6 minutos de lectura'

6 minutos de lectura'

La escritora húngara Agota Kristof conocía el sufrimiento. Lo analizaba como un entomólogo que mira una mosca para dibujarla. Lo sintió de cerca, pero pudo distanciarse y relatarlo de un modo directo, crudo, salvaje. “Seguramente mi forma de escribir viene del teatro. Diálogo puro. Lo justo, sin relleno, sin grasa. ¿Para qué dar vueltas?”, dijo en una entrevista en 2007.

De chica, le gustaba contar historias. A veces, su abuela la visitaba: intentaba dormirla con cuentos que ella ya había escuchado cientos de veces. Agota le decía que así no. Ella podía explicarle mejor esa historia. Empezaba por una frase, no importaba cuál, y todo se iba encadenando. Aparecían los personajes, los diálogos, y la trama se esparcía como las esquirlas de una bomba de la Segunda Guerra.

A los 14 años, entró en un internado: a medias entre un cuartel y un convento, una mezcla de orfanato y reformatorio. En las salas de estudio le exigían silencio. Un silencio de adolescentes inquietos. Agota no sabía qué hacer: “Empiezo a redactar una especie de diario y me invento una escritura secreta para que nadie pueda leerlo. Anoto mis desgracias, mi pesar, mi tristeza, todo lo que por la noche en la cama me hace llorar en silencio. Lloro la pérdida de mis hermanos, de mis padres, de la casa de la familia en la que ahora viven unos extranjeros. Lloro, sobre todo, mi libertad perdida”, recordó la autora en el libro La analfabeta, una recopilación de narraciones autobiográficas que editó en 2004 porque necesitaba la plata y luego se arrepintió de haber publicado.

La extranjera

En noviembre de 1956, a los 21 años, tuvo que exiliarse de Hungría. Su marido había participado en la revolución contra el régimen prosoviético, pero la revuelta fue sofocada. No les quedaba otra opción que escaparse. Una noche, con su hija de cuatro meses, atravesó la frontera entre Hungría y Austria. “A veces, proyectores y cohetes lo iluminan todo: oímos petardos, tiros. Luego regresan el silencio y la oscuridad”.

Llegó a Austria y, luego, viajó a Suiza. Allí entró a trabajar en una fábrica de relojes. Sus compañeras eran agradables, le sonreían y le hablaban en francés: ella no entendía una palabra. Se levantaba a las cinco y media de la mañana, dejaba a su hija en la guardería, fichaba su tarjeta a las siete y durante 10 horas, bajo el ruido atronador de las máquinas, hacía movimientos mecánicos, volvía a fichar, buscaba a la bebé, la acostaba, arreglaba la casa, lavaba los platos y, recién entonces, se sentaba con su libreta. “Para escribir poemas, la fábrica está muy bien. El trabajo es monótono, se puede pensar en otras cosas y las máquinas tienen un ritmo regular que ayuda a contar los versos. En mi cajón tengo una hoja de papel y un lápiz. Cuando el poema toma forma, lo anoto. Por la noche, lo paso a limpio en una libreta”.

La fábrica, el tedio de trabajar en una fábrica, aparecerá en la novela Ayer (escrita en 1972 y que la editorial Libros del Asteroide acaba de publicar en castellano), pero no todavía. En ese entonces, Agota escribía anónima. Aun cuando eso solo le interesaba a ella, incluso cuando tenía la impresión de que eso nunca le iba a interesar a nadie. Continuaba en penumbras, como cuando caminaba con su hija en medio de los fogonazos. Acumulaba manuscritos en cajones y los olvidaba para escribir otros. Mientras, luchaba contra el idioma francés: una pelea descarnada. En la fábrica, solo hablaba con sus compañeras en el baño. Mientras fumaban, le enseñaban lo esencial. Le tocaban el pelo y le decían “cheveux”. Le tocaban los brazos, las manos, la nariz y en ese idioma extraño repetían: “bras”, “mains”, “nez”. Ella asentía. Ganaría esa pelea: 50 años más tarde, luego de que muriera en julio de 2011, los críticos franceses la considerarían una de las plumas más importantes de la literatura en francés del final del siglo XX junto a Samuel Beckett y Eugène Ionesco, pero no todavía. En ese momento, se consideraba una analfabeta. Se inscribió en los cursos de verano de la universidad para aprender a leer y, luego de hacer un examen de nivel, la pusieron con los principiantes.

Diez años después, terminó dos obras de teatro en francés que se presentaron en un bar. Cada viernes y sábado, los pocos concurrentes la aplaudían. El sonido de esas palmas la animaba a seguir escribiendo.

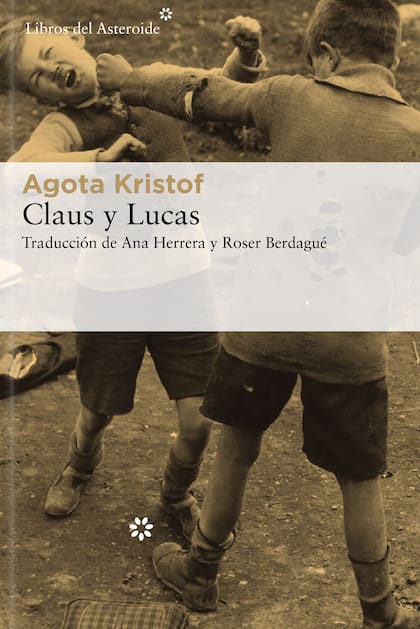

Luego, mandó algunos textos a la radio: los leyeron actores y actrices profesionales. Entre 1978 y 1983, la Radio Suiza Francófona estrenó cinco de sus obras. Empezó a escribir relatos breves sobre sus recuerdos de infancia. Lo hacía con paciencia y obstinación, sin perder la fe en lo que escribía. Durante dos años, narró la historia de dos hermanos. Esos relatos fueron formando una novela.

En la ficción, los hermanos Claus y Lucas también escriben. “Tenemos una regla muy sencilla: la redacción debe ser verdadera. Debemos escribir lo que es, lo que vemos, lo que oímos, lo que hacemos. Está prohibido escribir: «el pueblo es bonito», porque el pueblo puede ser bonito para nosotros y feo para otras personas. Escribiremos: «comemos muchas nueces» y no «nos gustan las nueces», porque la palabra «gustar» no es una palabra segura, carece de precisión y de objetividad. «Nos gustan las nueces» y «nos gusta nuestra madre» no puede querer decir lo mismo. La primera fórmula designa un gusto agradable en la boca, y la segunda, un sentimiento. Las palabras que definen los sentimientos son muy vagas; es mejor evitarlas y atenerse a la descripción de los objetos, de los seres humanos y de uno mismo, es decir, a la descripción fiel de los hechos”.

A pesar de que era la primera novela que había escrito, Kristof tenía la convicción, la certidumbre, de que sería publicada sin problemas. Mandó tres cartas, junto con tres manuscritos, a las editoriales más importantes de París: Gallimard, Grasset y Seuil. Al mes, recibió con sorpresa un rechazo educado e impersonal de las dos primeras. El editor de Seuil la llamó y le dijo que quería publicarla. Salió con el título El gran cuaderno, se tradujo a 18 idiomas y ganó el Premio Moravia de Italia, el Schiller de Suiza y el Premio Austríaco de Literatura Europea. Luego, Kristof continuó la historia: escribió La prueba y La tercera mentira, que la editorial Libros del Asteroide publicó en español dentro de la trilogía Claus y Lucas. Sin dudas, una de las mejores novelas de los últimos tiempos.