La primera novela de la actriz nos hunde en la intimidad de una joven que viaja a Japón a una residencia de artistas

- 3 minutos de lectura'

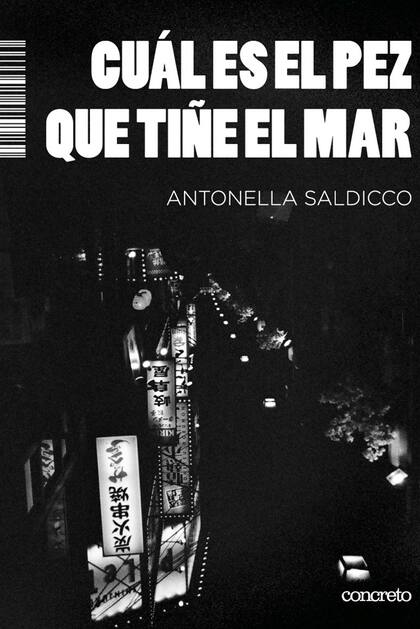

El fuero íntimo, el soliloquio como parlamento dominante, la errancia de la mente mientras el cuerpo se las arregla en un mundo material –y un tanto frívolo– podrían ser los principales eventos de Cuál es el pez que tiñe el mar, la primera novela de la actriz Antonella Saldicco (Estados Unidos, 1986), conocida por su trabajo protagónico en las películas argentinas La muerte no existe y el amor tampoco y El vecino alemán.

Clara, una joven que también es actriz, narra la historia de su corto viaje a Kioto gracias a una beca en una residencia de artistas relacionados con el mundo del teatro. Su rutina en el ryokan –un tipo de construcción tradicional hoy utilizada como hospedaje de lujo– es una pausa en su vida, que parece fácil, inicial, llena de promesas. Sin embargo, su soledad en un territorio un tanto ininteligible y el ajetreo que traen los brindis, la asistencia a varias obras de teatro y las charlas multilingües ocasionales con los otros becarios de la residencia harán que Clara comience un verdadero viaje incisivo a su interior y exploratorio de sus deseos, que alterarán el trazado final de sus planes.

“No hace tanto, algunos meses antes de confirmar nuestra reciente mudanza a Japón, pasamos un fin de semana en una casa de campo con amigos. En realidad, pasé. Estábamos con Juan, preparándonos para salir, cuando una de nuestras típicas peleas irrumpió. Rencores gestados vaya una a saber dónde, quizás entre los cimientos del edificio en el que vivíamos. Trepando lentamente hasta el tercer piso. Metiéndose dentro nuestro como hilos invisibles de electricidad”.

Clara y Juan forman una pareja impulsiva, se arrojan a una convivencia rápida y, ante la novedad de la residencia en Japón, ambos deciden lanzarse a la aventura de continuar su relación en la ciudad de Hiroshima, donde él consigue un trabajo. Esa figura que piensan en Buenos Aires y que parece un círculo perfecto se va derritiendo hasta tornarse extraña. En el encuentro casual con los otros artistas de la residencia (que incluye dosis de erotismo y sentimentalismo en el mientras tanto de una rutina llena de fiestas y agasajos), su camino se desvía, sin demasiada seguridad o voluntad aparente, como si Clara fuera una de esas pelotitas de flipper que van cambiando de dirección a fuerza de toparse con lo que las rodea y terminan yendo a donde menos se pensaba o quedan escondidas en algún pozo que las traga.

“No dejo de pensar en ese último giro, en la facilidad que tengo para hacer y deshacer, decir y desdecir. Girar en torno a mí misma, pero siempre con la sensación de estar girando en falso, como esos tornillos inútiles que terminan solos, al fondo de una caja de herramientas, porque no tienen tuerca, no tienen ajuste”, medita la protagonista.

En Hiroshima, el lenguaje de Cuál es el pez que tiñe el mar torna el relato en una ensoñación umbría. Clara se entrega a la inercia que la conduce a una salida provisoria: cancelar su estadía. En el medio, recuerdos cada vez más violentos de su convivencia que terminan de descascarar esa pintura satinada con la que se presentaba su vida. Y unas últimas apreciaciones de un paisaje en el que se detiene con detalle, pero que no termina de conquistarla. El mar y sus mitos –ese enorme pulpo del folclore local que la fascina, y alienta el nombre a la novela– finalmente aparecen, pero en el sumun del desencanto.