El hombre que dio su vida por la causa AMIA

Era el lunes 18 de julio de 1994. Estaba volviendo de un congreso de educación judía en Holanda, al que había sido enviado por la AMIA -donde trabajaba-, y en la escala en Madrid me enteré del atentado. Esas horas de vuelo hasta Buenos Aires fueron eternas. No sabía con qué (mejor dicho con quién) me encontraría.

Cuando en Ezeiza vi a mi esposa a lo lejos, empecé de vuelta a respirar, porque todos los lunes pasaba por la puerta de la AMIA, en dirección a su facultad, después de bajarse del subte en Pasteur. Algunos de mis compañeros de trabajo no corrieron la misma suerte y, por supuesto, pueblan esa maldita lista de nombres -que casi sé de memoria- de las 85 víctimas fatales del peor atentado terrorista de la historia argentina.

De Ezeiza llegué a lo que en algún momento había sido una de las veredas más circuladas del barrio del Once y que por obra de la crueldad más cobarde y más extrema se asemejaba entonces a una escena de una película de guerra -un área devastada y maloliente-, que ampliaba en todo sentido la imagen que habíamos visto dos años antes en la calle Arroyo cuando habían volado la embajada de Israel.

Era casi obvio: la impunidad era una invitación abierta para la repetición del horror. Y se repitió con la AMIA.

Durante las siguientes jornadas, mi tarea consistió en acompañar a las familias hasta la morgue para reconocer los restos de sus seres queridos, que casi de manera inexorable pasaban de la categoría de "sin paradero conocido" a la de "fallecidos" ("asesinados" es el término correcto).

Esas dos cuadras que separaban la morgue de una "nueva" sede de la AMIA montada de manera improvisada en un colegio de la zona eran tan eternas como los kilómetros del vuelo desde Madrid.

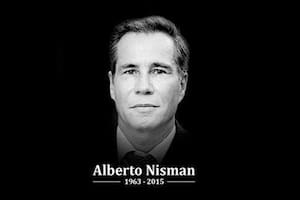

Un poco más de veinte años después, con las idas y venidas de la vida -y de la muerte- recién este miércoles volví a la misma morgue. Me tocó acompañar a Sara y a Sandra Nisman, la mamá y la hermana del fiscal Alberto Nisman (de bendita memoria) a reconocer su cuerpo para poder darle sepultura. El hombre que se había dedicado con absoluto compromiso a buscar justicia para descubrir a los responsables de aquel hecho tan atroz había dado su vida, literalmente, por la causa.

Y la escena cruel se volvía a repetir. El fiscal que había acompañado con su vida a los muertos de la AMIA ahora también lo hacía con su muerte, tan violenta y horrorosa como la de aquéllos. No pude contenerme la asociación y la comenté en voz alta. Después hubo un silencio doloroso y respetuoso. Y luego el velatorio, y al otro día el entierro.

Mientras escribo estas líneas tratando -a través de ellas- de acompañar un poco más a su familia, me pregunto qué debemos hacer para evitar tener que ir nuevamente a la morgue a reconocer los restos de nuestros seres queridos. Y me da la sensación de que la respuesta está en la misma pregunta. Se trata de reconocer. No hay duda alguna de que la violencia se desterraría si finalmente nos reconociéramos como lo que realmente somos: hermanos.

Mientras no todos compartan esta idea de fraternidad, sólo reduciremos nuestras visitas a ese ámbito tan tétrico cuando reconozcamos dónde está la verdad y dónde el encubrimiento; cuando reconozcamos por dónde circulan las sendas de la Justicia y por dónde se cierran los laberintos de la impunidad.

Tal vez entonces, los muertos de la AMIA y el fiscal Alberto Nisman puedan descansar en paz.

El autor es rabino y presidente de la Asamblea Rabínica Latinoamericana

Otras noticias de La muerte de Alberto Nisman

1

1El Colegio de Abogados de la Ciudad repudió la fiesta del fiscal Ramiro González

2

2La Justicia dispuso el desalojo de la ocupación ilegal en el Parque Nacional Los Alerces

- 3

Escala la pelea en la Corte Suprema: Lorenzetti estalló contra sus colegas, que le respondieron con dureza

4

4El “desastre” que ve venir parte del peronismo si Cristina Kirchner y Axel Kicillof llevan su enfrentamiento al límite