Tiempo libre. ¿Dónde se refugia el ocio en una sociedad adicta al trabajo?

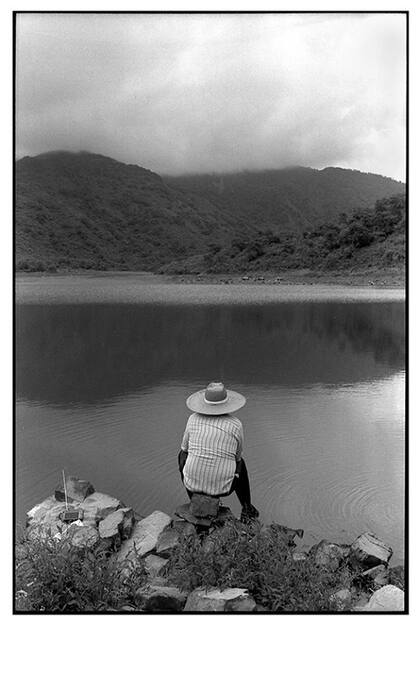

Bien temprano, cuando aún no amanece, los autos empiezan a encolumnarse en la avenida General Paz. Miles de almas van en procesión a su lugar de trabajo. La escena se repite cada día laborable. Uno de esos autos, sin embargo, se desvía del montón allí donde el camino corre paralelo al río. Gira y deja atrás las filas que avanzan hacia los grandes edificios, donde muchos firmarán papeles, harán cálculos y cerrarán negocios que alimentan la economía de la urbe. Al conductor de ese coche lo espera otra cosa. Estaciona en el extremo norte de la avenida Costanera y saca del baúl tres cañas, la caja de pesca y una silla plegable. Siente la brisa húmeda, el silencio. Encarna, tira las líneas y ensarta las cañas en sus soportes. Se acoda a la baranda y, de espaldas a la ciudad, mira cómo los primeros rayos del sol juegan sobre la superficie del río.

"Me gusta mirar el río. No puedo explicar por qué", dice Germán Ares, polar celeste y gorra roja, desde la mirada afable de sus ojos claros. Eso es lo que hace, además de pescar, de lunes a viernes entre las seis de la mañana y el mediodía. Lo viene haciendo desde hace unos años, cuando, poco después de cumplidos los 60, se retiró luego de que el corazón le diera un susto. Pero el río le gusta desde siempre. A los 12 se escapaba a pescar aquí mismo durante la siesta, mientras permanecía cerrada la panadería de su padre, donde de chico aprendió el oficio de pastelero. "En ese entonces había mucho pique. En dos horas, con una boyita sacabas cien pejerreyes".

Ares no se cambia por nadie. Ni cambia por nada las mañanas que pasa en el río. Habla de ellas como si fueran una conquista. Y lo son. Se las ganó con mucho trabajo. Pero hay algo más. Esas horas le pertenecen y hace con ellas lo que quiere –lo que ama– sin deberle nada a nadie. Es libre en su tiempo libre, lo que quizá sea una clave para entender qué significa y qué formas adopta el ocio en una sociedad que, al ritmo de la tecnología, diluye las fronteras entre dos dimensiones que hasta hace poco estaban bien delimitadas: el trabajo y el descanso.

"Tiempo libre es aquel que queda antes o después del trabajo, las necesidades y las obligaciones –definía la Encuesta de Hogares porteña–. El que se emplea en lo que uno quiere o el tiempo destinado al desarrollo físico o intelectual. Su rasgo diferencial es que se trata de un tiempo recreativo que puede ser usado por su ‘titular’ a discreción". Obvio, diría cualquiera con algo de sentido común. Pero, ¿es realmente libre el tiempo por el simple hecho de no ser parte del horario de trabajo? ¿Somos, además, enteramente "titulares" de ese tiempo?

Escena uno: Las nueve y media de la noche del jueves. Busco a mi hija menor en Villa Devoto. Llega al auto acompañada por un compañero de su orquesta, Diego, un flautista que vive por nuestra zona. Hablan de los ensayos, del modo más rápido de llegar a Devoto en colectivo, de la necesidad de tener horas de práctica con el instrumento. "Me gustaría poder comprar tiempo", dice mi hija. Diego dice que vio una película donde el tiempo era la moneda de cambio, el bien más valioso. Se compraba y se vendía. A los ricos les sobraba, pero los pobres, siempre a punto de que se les agotara, corrían en su búsqueda para no morir. La película (¿de ciencia ficción?) se llama In Time, informa, ayudado por el celular. Si pudiera, pienso al volante, le pagaría al día una hora 25. "Un día más, un día de gracia para mí", decía una canción de Víctor Heredia.

El tiempo es todo lo que tenemos, pero siempre falta. Y es uno solo, aunque los celulares multipliquen nuestra presencia: "La tecnología produjo una ruptura del vínculo tradicional espacio-tiempo. Estamos aquí, pero también allá", describe Roberto Igarza, doctor en comunicación social, autor del libro Burbujas de ocio (La Crujía). "A la ecuación trabajo/tiempo libre ya no hay que pensarla como una antinomia. Son dos órdenes que se entrecruzan de manera intermitente. En medio del trabajo se chatea con un amigo o se mira un video. Entran, en dosis pequeñas, elementos de distracción que pertenecen al mundo privado. Por otra parte, con el celular puedo resolver tareas laborales, o seguir produciendo, mientras espero el tren de vuelta a casa. No hay tiempos muertos".

Subimos al tren, vamos a casa, pero en el celular llevamos la oficina, al jefe y a todos los clientes juntos. También, una oferta infinita de entretenimiento. ¿Qué lugar queda para el ocio contemplativo, ese bien esencial para los griegos? Poco, responde Igarza, docente universitario y miembro de la Academia Nacional de Educación. Se va eclipsando. "Quedó desplazado por una suerte de ocio de tipo vincular. Por ejemplo, entro a un museo y en lugar de contemplar la obra de arte la ‘comparto’. No contemplo, pero comparto".

Primer intento: Voy a Barrancas de Belgrano a recuperar una escena que era para mí la imagen del tiempo libre: hombres jugando al ajedrez o al truco en las mesas de cemento bajo el ombú de la esquina de Juramento y 11 de Septiembre. Pero esta tarde de martes las mesas están vacías. Pregunto a una agente de tránsito si ya nadie se reúne allí. No sabe. Alrededor, tres jóvenes conversan en el pasto, un hombre pasea su perro, una pareja de jogging trota por el sendero, una chica lee en un banco cercano. ¿Es eso lo que vine a buscar? Diría que sí: parece gente emancipada del mandato de la productividad (aunque quizá la chica estudia para un parcial). Tiempo libre es tiempo liberado, pienso: de planes, de objetivos, de la angustia por un futuro que todavía no llegó. Su objeto es instalarte en el presente. ¿Acaso es una condición del espíritu? ¿Algo que sucede menos en el exterior que dentro de cada uno?

La historia del trabajo es también la del ocio, señala Eduardo Levy Yeyati en su último libro, Después del trabajo (Sudamericana), recién editado. En la tradición judeocristiana el trabajo era concebido como un castigo divino tras la pérdida del Paraíso. Max Weber advertiría después cómo el calvinismo dejó atrás la idea del trabajo como "yugo" para verlo como un llamado divino, una "vocación", y estudiaría el impacto de la ética protestante en el espíritu del capitalismo. Esta impronta religiosa del sistema es fundamental: "El trabajador (el obrero, el capataz, el CEO) capitalista ya no trabaja para vivir, vive para trabajar, como proponía Franklin. El trabajo lo define", señala Levy Yeyati.

Así, el trabajo organiza el tiempo. Incluso el del ocio. Levy Yeyati cita a Witold Rybczynski, que en su libro Waiting for the Weekend ofrece un hallazgo lingüístico revelador: "Antes la gente solía jugar al tenis; ahora trabaja la volea de revés". Sigue Yeyati: "En una vida optimizada, el tiempo libre asume los modelos del tiempo de trabajo. El ocio se programa de manera ajustada: un horario para llevar a los chicos al club, un horario para ir al gimnasio, un horario para la terapia, buscar a los chicos, preparar la cena, cenar, acostar a los chicos, conversar con la pareja, ver tele, tener relaciones (frecuencia variable), dormir y volver a empezar".

Germán Ares era dueño de tres panaderías. Trabajaba de cinco de la mañana a once de la noche, sábados y domingos incluidos. Fumaba tres atados diarios. Así durante años, hasta que un día se sintió mareado y pidió que lo llevaran al hospital. La hipertensión, la diabetes y los riesgos coronarios le abrieron los ojos de golpe. Tenía 61 años. Vendió todo. Ahora madruga solo para venir al río. "Me había olvidado de ocuparme de mí –dice–. Resignaba la familia y la salud. Ahora disfruto del tiempo aquí. Pienso en mis cosas, converso con los pescadores amigos. Y cada tanto pica algo". Le pregunto si saca peces grandes. Va hasta el auto y vuelve con su celular. Muestra una foto donde exhibe un ejemplar que impone respeto. Un surubí de 15 kilos, dice, lo sacó el año pasado. Otra foto: una raya de ocho kilos y medio que sacó en febrero. Hay bogas, sábalos, dorados. Las carpas ahora vienen menos. ¿Qué hace con lo que saca? Lo devuelve al río. Importa la pesca, el tiempo que pasa mientras nada pasa, la expectativa, pero no el resultado de la pesca.

Escena dos. Fue hace mucho. Mi hija mayor, entonces de 11 o 12, me extiende un libro. Quiere que lo lea. Hasta entonces, yo había contribuido a su pasión lectora recomendándole algunas novelas. Por primera vez, un libro viene en sentido contrario. Lo empiezo por deber pero lo termino encantado. Unos hombres grises convencen a la gente de un pueblo de que ahorre tiempo y lo deposite en su banco. La protagonista, una niña que sabe escuchar a los demás, descubre el plan perverso de esta gente y lo desbarata con ayuda de un maestro y una tortuga. La novela es Momo, del escritor alemán Michael Ende, una parábola sobre el vértigo de la vida contemporánea, en la que nadie tiene tiempo para lo importante o para los otros. Ahora leemos menos, mi hija mayor y yo. El estudio, el trabajo, el celular. Netflix. Hay que volver a leer Momo.

"Hoy, el tiempo elevado ha desaparecido por completo en beneficio del tiempo laboral, que se totaliza. Incluso el descanso queda integrado en el tiempo laboral: no es más que una breve interrupción en la que uno descansa del trabajo para luego volver a ponerse por entero a disposición del proceso laboral. Por eso no mejora la calidad del tiempo", dice el filósofo coreano Byung-Chul Han en La salvación de lo bello (Herder). Sin embargo, algunos ni siquiera llegan a eso: cada vez son más los que padecen ociofobia, es decir, un miedo irracional que los hace evitar como la peste las horas vacantes.

"Aquellos que niegan el ocio suelen trabajar en exceso y no pueden desconectarse –dice Roberto Ré, médico y director de la Red Sanar, una ONG que atiende trastornos de ansiedad, fobia, pánico y depresión–. Están atrapados en un círculo vicioso. El celular y las redes influyen en forma negativa en esta patología porque acortan el tiempo de relax y hasta de sueño. En lugar de desconectarse de la actividad, el hombre se enchufa cada vez más y se vuelve esclavo de los otros o de las redes. Tiene necesidad de vínculos, pero esos vínculos son virtuales. Esta fobia da cuenta de un estado de vacío y desolación, pero denota también una dificultad de enfrentarse a ese vacío. Tomar conciencia de eso es el primer paso para salir".

¿Y qué hacemos con el tiempo libre? La actividad más habitual de los porteños en sus ratos de ocio es sentarse frente a la tele: más del 80% tiene ese hábito, y para más del 30% se trata de la actividad principal de su tiempo libre. La segunda es reunirse con amigos y la familia (lo hace el 75%, y para el 20 es lo principal). Casi el 60% navega por Internet y practica juegos online (el 17,5 lo hace como primera opción). También 6 de cada 10 porteños lee libros, revistas o diarios, aunque solo el 12,5% lo tiene como actividad principal (aquí las mujeres son mayoría). El 38% hace deportes, pero solo para uno de cada diez porteños el deporte es lo primero (aquí prevalecen los hombres). Así surge de la Encuesta de Hogares de 2012, que incluyó un módulo especial sobre este tema. En esto, sin embargo, cinco años son una eternidad: con la evolución del teléfono inteligente y los servicios de streaming, es fácil imaginar un avance grande de las pantallas.

En el otro extremo, hay quienes se toman el ocio muy en serio. Al punto de dedicarle la vida. "Nada me gusta más que quedarme en mi casa, en zapatillas y con un libro en la mano, sintiendo el tiempo como propiedad particular", cuenta el poeta español Luis García Montero en su libro Inquietudes bárbaras (Anagrama). "Mi primer y único trabajo en la vida ha consistido en intentar a toda costa no trabajar, es decir, procurar no someterme a una ocupación profesional alejada de mis ratos de ocio". Así fue como estudió una carrera y luego "soportó" una tesis y dos oposiciones para convertirse en profesor de literatura. "Hoy recibo un sueldo por hacer aquello que haría sin que me pagaran, por leer y por hablar con los demás de mis lecturas".

Segundo intento. Vuelvo el viernes por la tarde a Barrancas. Es un día más despejado que el martes y me tengo fe. En las mesas, sin embargo, encuentro apenas a dos amigos que toman unas gaseosas y a una pareja en tránsito, rodeada de bolsos, que se sentó a descansar. Buscaba la escena que veía en otros tiempos, representada ahora por otras gentes, pero solo hay un escenario vacío y descuidado, como en derrota. Le pregunto a una vecina por los que solían jugar allí. "A veces vienen –dice–. Más temprano, a eso de las cuatro". Entonces soy yo, pienso. Soy yo el que no encuentra el tiempo libre en Barrancas. Ni aquel que fue ni el que ahora se me escapa.

"Los hombres abrumados por el trabajo, aturdidos como están en sus múltiples tareas, pierden el presente. El tiempo se les escapa de sus vidas y no pueden volver a atraparlo", escribió Séneca en Roma hace unos 2000 años. No es el caso de Germán Ares, que tuvo el acierto de reaccionar a tiempo. Está contento porque Julián, su nieto de siete años, el otro día le preguntó: "¿Cuándo vamos a pescar, abuelito?". A su hijo (el padre de Julián) no podía traerlo al río porque de chico era un fanático del fútbol. Pero hace poco le comentó que iba a empezar a pescar ahora, de grande, para pasar más tiempo con Julián. Tiempo de calidad, sin más rédito que el estar juntos, que pasa de generación en generación.

El tiempo libre es el nuestro, pienso cuando me despido de Germán. El que conquistamos, el que alcanzamos a habitar. Allí hacemos pie en el presente y somos uno con el tiempo, como el gato que se abandona y disfruta del sol en un rincón del tejado con majestuosa indolencia.