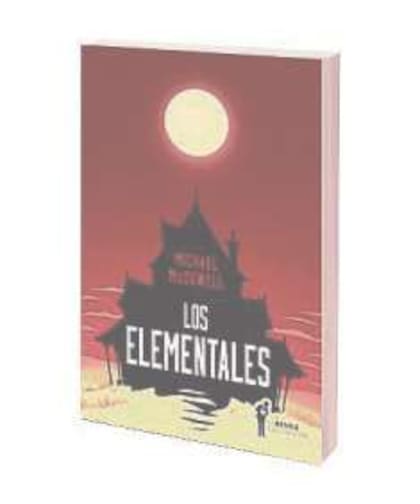

Reseña. Los elementales, de Michael McDowell

Otra joya secreta del terror

1 minuto de lectura'

1 minuto de lectura'

En el terreno de la lisa y llana fama pública, Michael McDowell es relativamente conocido como guionista de dos películas de Tim Burton: Beetlejuice (1987) y El extraño mundo de Jack (1993), películas que desplegaban un manejo muy personal del grotesco y el terror. Es a este último género que McDowell (1950-1999) dedicó sus mayores esfuerzos como narrador, dando a conocer tanto ediciones de bolsillo originales como guiones de series. Su interés iba más allá de la literatura: era famosa su colección de objetos y documentos relacionados con la muerte (fotografías, ataúdes, lápidas de los estadounidenses) en todas sus formas y épocas, un acopio que a menudo consultaban los historiadores.

En alguna entrevista, McDowell declaró que los principales autores que lo formaron fueron Eudora Welty y H. P. Lovecraft. Ambos mundos (el sur norteamericano de la primera, los monstruos del segundo) se cruzan en Los elementales, novela de 1981 que está considerada su obra principal. La originalidad es notoria: lo macabro de la historia se va entregando de a poco, al mismo tiempo que se recupera y renueva la tradición de la casa embrujada.

La muerte de una matrona sureña, veterana y malvada, provoca ya en las primeras páginas un extraño –también chocante– rito familiar funerario. Después, el grupo de personajes se traslada a una zona donde se alzan, a la vista del golfo de México, tres mansiones góticas victorianas. Dos de ellas, al parecer, inofensivas y habitadas. La tercera, vacía y ominosa. La arena blanca es un elemento añadido, extraño por su particular comportamiento.

La personalidad de los distintos personajes se va afirmando con datos precisos y a la vez singulares. Si hubiera que elegir a quienes luchan con más vigor contra el Mal, podría nombrarse a India, una niña criada por un padre medio hippie, y Odessa, una criada negra conectada con el plano sobrenatural. Dos peligros del lugar común (la densidad asfixiante de las novelas de familias sureñas, aquí los McCray y los Savage, y los lugares comunes del terror) son apartados con buen pulso por McDowell. De hecho, la novela aprovecha a fondo tanto el clima natural extraño (cruce de playa y niebla fugaz, nada inglesa, con lugar vacacional y maldito), que mezcla el calor extremo y la lluvia intensa, como la composición pintoresca y variada del grupo de personajes. En ese sentido, los diversos protagonistas se recortan con la nitidez de naipes de tarot y alcanzan un matiz más delicado en la relación entre India y Luker, padre e hija, venidos ambos de la remota Nueva York.

Los elementos terroríficos, si bien cumplen con la cuota macabra de rigor, operan con un dinamismo similar. Paralelo al tema central se desarrolla otro eje, relacionado con una veterana alcohólica y su marido, político y manipulador, que aparece tardíamente en escena, pero que ya figuraba en los diálogos previos. Se lo veía como un personaje “moderno”, y, por lo tanto, desde un punto de vista sureño, perverso.

India y Odessa construyen, por un lado, una típica pareja de luchadoras épicas contra el Mal. Los demás personajes de las dos familias, por otra, se van relacionando entre sí para establecer combinaciones dobles o triples, a veces cargadas por el pasado familiar, lejano o cercano. De todos modos, lo que importa para el lector es sobre todo la acción del presente. El estilo es ágil y pragmático, también sintético y sorpresivo con sus golpes de efecto, a puro susto o emoción.

Resulta casi imposible no ir imaginando, a medida que transcurren las páginas, el film que resultaría de filmarse la novela, y hasta la larga serie de actores que podrían encarnar a los personajes. Pero el ajuste final del círculo de terror, que da nombre al libro, hace olvidar todo lo que no sea la vorágine de movimientos angustiosos de las últimas páginas, que se ocupan de cerrar la mayoría de los hilos sueltos. Alguno, adrede, queda suelto.

Stephen King supo elogiar a McDowell: después de Los elementales dan ganas de conocer sus otras novelas.

LOS ELEMENTALES. Michael McDowell, La Bestia Equilátera, Trad.: T. Arijón, 307 págs., $ 340