¿Qué sería el país sin inmigrantes?

Uno de mis tíos maternos solía decir que nunca se había sentido inmigrante en la Argentina. Tal vez quería decir que nunca lo habían hecho sentir así. Había llegado al puerto de Buenos Aires con mi abuela y sus cuatro hermanos (mi madre, entre ellos), varios años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Mi abuelo y la hermana mayor de mi madre los esperaban con la casa lista en un barrio del partido La Matanza. Él, sus hermanos más chicos y su madre se habían quedado en Italia, en un pueblo rural donde los efectos benéficos de la reconstrucción tardaban en llegar. Los cinco viajaron en barco desde Génova ¿un mes?, ¿cuarenta días?, ¿seis semanas? Las versiones variaban.

Para todos ellos ese viaje por mar se convertiría en un motivo recurrente de las sobremesas familiares. Recuerdo y conversación, conversación y recuerdo, las imágenes del viaje llegaban como olas a las playas del presente. Para ese entonces, el concepto de familia abarcaba a docenas de parientes. "¿Y este señor qué es nuestro?", preguntaban mis primas más pequeñas. Los inmigrantes eran mayoría en el barrio. Mi padre, que había nacido en la provincia de Córdoba, repetía un chiste en los almuerzos de los domingos: "Vamos a tener que abrir una embajada argentina en esta cuadra".

Aunque después me enteraría de que esa falta de percepción pecaba de cierta candidez, nadie advertía rastros de xenofobia en apodos como la Gringa, el Tano, il Bersaglieri o la Calabresa. Incluso se podía imaginar que el barrio entero era un enorme escenario donde se interpretaba una comedia con un elenco internacional de arquetipos: el Gallego, la Rusa, la Gitana, el Gaucho, la Polaca, el Chino y el Indio.

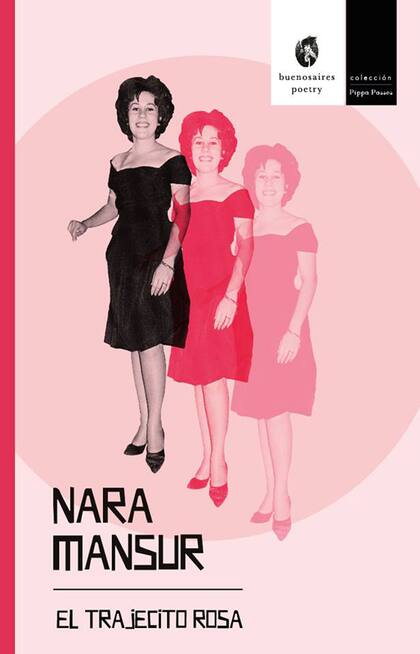

Hace poco recibí el libro de una poeta cubana que emigró a la Argentina en los primeros años del nuevo siglo. El libro se llama El trajecito rosa y fue publicado por Buenos Aires Poetry. En los poemas, la rosa es el principal motivo temático de los poemas y el centro de la trama que organiza la escritura de Nara Mansur. Flor, color, nombre, fetiche de lo femenino, pero también la rosa díscola, líder, la rosa subversiva y luxemburguesa. Los poemas estructuran un relato: hay ideas, imágenes y referencias que deambulan (que viajan) todo el tiempo en una zona común.

"Cuesta venir de Cuba y que no te lean desde lo típico: Fidel, la miseria, la dignidad, la alegría, la revolución o la contrarrevolución. Se conoce poco de literatura cubana aquí, del arte cubano en general, que siempre ha tenido una enorme capacidad crítica. Me asombra todos los años leer una entrevista a Leonardo Padura, a Silvio Rodríguez. ¿Tan poco interesantes les resultamos todos los otros?", pregunta. Pienso que hace poco un compatriota suyo, el escritor Marcial Gala, recibió un premio literario en la ciudad de Buenos Aires. Pero siento que decirle eso sería como hacer cálculos.

Mansur vive en la Argentina desde 2007. "Cuando digo que vine porque me enamoré de un argentino y porque quería estudiar en el taller de Pompeyo Audivert, los cubanos que viven fuera sospechan y los argentinos se muestran todavía más desconfiados. El amor me salvó de la angustia en que vivía, aun trabajando en instituciones como Casa de las Américas y el Instituto Superior de Arte. Y la Argentina me dio una hija que ama Cuba con frenesí".

En la Buenos Aires del siglo XXI, Mansur aprendió la necesidad y el valor de la autogestión, del "kiosco a prueba de balas", como dice. "Nunca produje tanto como desde que vivo en la Argentina: libros de poesía, crítica teatral, selecciones de textos. Aquí me hice dramaturga y aquí siento enorme fuerza e inspiración", agrega. Todos (aun los que se dedican a contabilizar ganacias y pérdidas) somos hermanos, parejas, hijos y amigos de inmigrantes. ¿Qué sería el país sin ellos? Una versión más pobre y mustia, una obra con menos historias de amor y entusiasmo para acompañar el vaivén de los días.