¿Qué es la revolución hoy? Devenir de un término en mutación

Tras la muerte de Fidel Castro, resurge la pregunta sobre una idea clave para el siglo que pasó, en un mundo que no parece ansiar grandes revueltas

1 minuto de lectura'

1 minuto de lectura'

A la hora de gestar el futuro distópico que explora la serie Black Mirror, su creador, el inglés Charlie Brooker, no acudió a sus oscuras pesadillas tecnológicas como única fuente de inspiración y consulta. Se nutrió en especial de un curioso documento oficial publicado en 2014 por el Ministerio de Defensa británico. En 202 páginas, el informe Global Strategic Trends: Out to 2045 traza, a partir de un análisis de tendencias actuales, una imagen probable del mundo en los próximos 30 años. Y sus amenazas. Se detalla, por ejemplo, que con una población de 10.400 millones de personas –de las cuales cerca de 3900 millones carecerán de reservas de agua potable–, se sucederán guerras medioambientales. “Las ciudades crecerán en número y tamaño, aumentando su vulnerabilidad ante desastres –se lee–. La sociedad cambiará para siempre pero no de una manera uniforme. Las desigualdades se ampliarán y el mundo será aún más volátil.”

Según el documento, se masificarán los implantes de chips, las computadoras superarán al cerebro humano, las transnacionales contarán con sus propios ejércitos, el espacio se militarizará y el cambio climático se incrementará al igual que la desertificación y la reducción de la biodiversidad. Y un detalle más: “Socavadas en los países industrializados, las clases medias podrían llegar a convertirse en una clase revolucionaria, tomando el papel previsto para el proletariado según Marx. La globalización de los mercados de trabajo y la reducción de niveles nacionales de prestaciones sociales y el empleo podrían reducir el apego de la gente a los Estados en particular”.

Más allá de que estos hipotéticos escenarios se vuelvan realidad o sean desdibujados ante la emergencia de cisnes negros, o sea, la irrupción de lo impredecible, ejercicios prospectivos de este tipo y en especial la reciente muerte de Fidel Castro, emblema de los movimientos revolucionarios de mediados del siglo XX, acarrean implícita una pregunta. ¿Cómo pensar la idea de la revolución en un mundo “post” (post-Muro de Berlín, post-11 de septiembre, post-verdad), el de la crisis de las grandes democracias, los movimientos de indignados y el descrédito del discurso político?

“Lo que queda claro de la vida política en el siglo XXI es que cada vez con mayor frecuencia se prueban los límites del poder político y económico –señala Tomás Borovinsky, doctor en Ciencias Sociales, docente e investigador–. Irrumpe la fragilidad de las grandes corporaciones políticas y económicas que impensablemente caen. Las elecciones que sorprenden ya son la regla. Pierden los establishment: desde la prensa mainstream neoyorkina hasta los deseos de paz mundial en Colombia, pasando por el peronismo en la Argentina”.

En este cruce de épocas que habitamos –en el que los relatos de un futuro prometido se mezclan tanto con el presente continuo que instaura Internet como con un pasado distorsionado en cada evocación por nuestro apego a la nostalgia–, pareciera que la idea de la Revolución, así con mayúscula como se concibió en el siglo XIX y hasta mediados del XX, se licuó de sentido. Hasta que sucesos disruptivos como la Revolución de los Jazmines o la Primavera Árabe –etiquetas más mediáticas que historiográficas– amplifican el eco de esta palabra cargada de memoria y la vuelven a inyectar en el discurso político.

Lo cierto es que la idea de una revolución –al menos entendida como una brusca ruptura en la trama del tiempo, una discontinuidad entre un antes y un después, la afirmación de un orden radicalmente distinto– ha retrocedido incluso en los grupos más radicales de Occidente, que ya no la ven en un horizonte cercano como condición de posibilidad sino como un recuerdo lejano. En una especie de lifting semántico, la carga política y social de la palabra perdió terreno ante la estampida de desarrollos científicos y tecnológicos que se adueñaron de ella como vehículo para seducirnos con “lo último”. De pertenecer al sindicato de palabras que exigen una reverencia, ponerse de pie, tratarlas de “usted” –como “Verdad”, “Estado”, “Historia”–, la revolución pasó a ser una un recurso más del marketing.

“Los grandes valores del modernismo están agotados. La revolución, el progreso, el futuro, el espacio ya no entusiasman a nadie –diagnosticaba ya a comienzos de los años 80 el filósofo y sociólogo francés Gilles Lipovetsky–. En los países occidentales desarrollados, la era revolucionaria ha concluido, la lucha de clases se ha institucionalizado, ya no es portadora de una discontinuidad histórica. La sociedad posmoderna no tiene ningún proyecto histórico movilizador. Estamos ya regidos por el vacío, un vacío que no comporta, sin embargo, ni tragedia ni apocalipsis.”

Otro ladrillo en la pared

El 15 de julio de 1789 a las ocho de la mañana Luis XVI recibió, mientras desayunaba en el Palacio de Versalles, al duque François Alexandre de La Rochefoucauld, que le informó sobre la toma de la Bastilla ocurrida la noche anterior. “¿Se trata de una rebelión?”, le preguntó el rey francés con desdén. “No, señor, no es una rebelión, ¡es una revolución!”

Si bien el debut de la palabra en el lenguaje político había tenido lugar en Inglaterra con el derrocamiento del rey católico Jacobo II en lo que se dio en llamar la Revolución Gloriosa de 1688, fue a partir de los sucesos en Francia cuando se consolidó el término en un sentido moderno y comenzó a cautivar el espíritu de los hombres (y mujeres). Había sido expropiado de la astronomía, que lo empleaba para designar el movimiento recurrente, cíclico, imperturbable de las estrellas. El cielo había caído sobre la tierra y en el proceso se tiñó de sangre.

Había emergido una nueva fuerza en la historia. Las revoluciones suponían el comienzo de una era completamente nueva, la ruptura respecto del orden anterior. Venían asociadas a la idea de la libertad. “No podemos llamar a cualquier golpe de Estado revolución, ni identificar a ésta con toda guerra civil –advirtió Hannah Arendt en 1963–. Sólo cuando la liberación de la opresión conduce, al menos, a la constitución de la libertad, sólo entonces podemos hablar de revolución.”

Las metáforas e ideas de esta “tempestad” –como decía Robespierre– o el “torrente revolucionario” –en palabras de Camille Desmoulins– se esparcieron como un virus. Eran, en opinión de Marx, las locomotoras de la historia (o, según Walter Benjamin, “el manotazo al freno de emergencia que da la especie humana que viaja en ese tren”): a las revoluciones norteamericana y francesa le siguieron las de 1820, 1830, 1848, 1868, 1871 en países europeos y las revoluciones latinoamericanas entre 1808 y 1820, que extendieron también los ideales de ciudadanía y soberanía popular. Tiempo después, en el siglo XX, llegó el turno de los países en vías de desarrollo como Turquía (1908), México (1910), Rusia (1917), China (1949), Cuba (1959) e Irán (1979).

La acumulación de pequeñas rupturas preparó las grandes. En opinión del historiador estadounidense Steve Pincus, las revoluciones no deben ser pensadas como eventos o fracturas sino como procesos emergentes complejos que llevan años o décadas de transformaciones. Tal es así que han sido de lo más variadas: están las que desembocaron en democracias y las que gestaron brutales dictaduras, las narradas como fábulas y las entendidas en clave de tragedia.

Lo común es su escasez. Pues, como recuerda el periodista francés Serge Halimi, suponen la coincidencia de una masa descontenta dispuesta a actuar, un Estado deslegitimado y de autoridad cuestionada, y el chispazo de ideas radicales que cuestionan el orden social para que se eche todo a correr.

En esta era de imaginación y sentidos adoctrinados por las pantallas, el primer requisito flaquea. La masa, en la inquietante visión del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, mutó en enjambre digital, individuos aislados incapaces de desarrollar ningún “nosotros”. Los hermana la erosión de lo comunitario y una reacción de forma pasiva a la política, refunfuñando y quejándose, igual que el consumidor ante las mercancías y los servicios que lo defraudan. “En esto el enjambre digital se distingue de la masa clásica, que como la masa de trabajadores, por ejemplo, no es volátil, sino voluntaria, y no constituye masas fugaces, sino formaciones firmes –señala el autor de Psicopolítica–. Con un alma, unida por una ideología, la masa marcha en una dirección. Por causa de la resolución y firmeza voluntaria, es susceptible de la acción común, que es capaz de atacar las relaciones existentes de dominación. A los enjambres digitales les falta esta decisión. Ellos no marchan. Se disuelven tan deprisa como han surgido. En virtud de esta fugacidad no desarrollan energías políticas.”

De la felicidad al desencanto

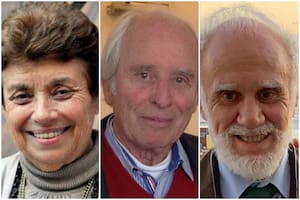

En lugar de oficiar de faros para la acción, los protagonistas de las grandes (y mitificadas) revoluciones del siglo XX –Lenin, Mao, Fidel, el Che, todos nombres-marca como los actuales Beyoncé, Madonna, Björk, Messi, Ronaldo– devinieron en estampitas donde dirigir el fervor religioso que antes se canalizaba en santos, patronos y demás protectores familiares. Desde el estampado de remeras hechas en países como Bangladesh o Malasia y vendidas en tiendas como Gap o Uniqlo, la exhibición de sus rostros y consignas le sirven al portador como testimonio de una afiliación más consumista que política: la adscripción a una épica y a un relato anacrónico como remedio ante el desencanto, la adhesión a la esperanza de transformar el mundo mediante enroques políticos.

“A partir de la Revolución francesa, el concepto significa el modo de transformar profundamente la realidad, política y socialmente, incluyendo luego la descolonización. El otro gran hito fue Octubre de 1917 y su gigantesco esfuerzo por instaurar la felicidad universal. Pero el viejo sentido (retirarse, repetir) de la palabra asoma la nariz en el retorno al capitalismo en países cuyas revoluciones emblemáticas se autodesignaron socialistas –sostiene el historiador Claudio Ingerflom, director del Centro de Estudios sobre los Mundos Rusos y Chinos de la Universidad Nacional de San Martín–. ¿Es actual e idónea la forma revolucionaria de progreso? Los que poseen el dominio económico, político y mediático deben saber que cada poder provoca la revolución que se merece. A los partidarios de la libertad y de la justicia social se nos impone una reflexión crítica radical para conciliar estos dos objetivos, so pena de ir de victoria en victoria hasta la derrota final. Luego de 1789, Babeuf afirmaba que la revolución se agota cuando termina la explotación del hombre por el hombre, exigencia aún vigente. En el plano político, superar la democracia liberal es indispensable, inventando un tipo de representación que refleje la complejidad de nuestras sociedades.”

Asimismo, pensadores como el sociólogo Jack Goldstone sostienen que, independientemente del actual agotamiento de la idea de revolución, su impronta podría tener algún impacto en regiones puntuales del globo. “Estas fracturas políticas seguirán ocurriendo en aquellas regiones del planeta sacudidas por crisis económicas, donde las élites se encuentren alienadas y donde emerja un relato persuasivo de la resistencia –indica Goldstone–. Estas condiciones parecen surgir con mayor probabilidad en el África subsahariana, que exhibe un rápido crecimiento demográfico y múltiples regímenes personalistas o democracias débiles y corruptas.”

En sentido contrario, Borovinsky señala: “Hoy tenemos rebeliones espasmódicas, caídas de gigantes con pies de barro y un amanecer de extrema derecha preocupante que coexiste con el terrorismo islámico. Pero lo más curioso de nuestro tiempo, en relación con la noción de revolución típica del siglo XX, es que nadie cuestiona realmente el capitalismo. Ni los gobiernos de izquierda que gobernaron Latinoamérica en estos años, que a lo sumo lo cuestionaron de palabra, ni las ultraderechas que quieren gobernar Europa. Si el Partido Comunista chino se convirtió en un defensor a ultranza del capitalismo no hay por qué no pensar que en un futuro próximo el Partido Comunista cubano se convierta en un gran promotor del emprendedorismo.”

A 227 años de la Revolución Francesa, e incluso desprovista de sus atributos originarios, la idea que alguna vez significó interrumpir violentamente el curso de la Historia, sigue suscitando discusiones. Quizás su impulso resida en gestos más reticulares: rebeliones –o microevoluciones– mucho más modestas que las de antaño, que buscan, por ejemplo, el avance de los derechos de las minorías. En este marco, la verdadera revolución en el siglo XXI es la que estalla por dentro. A pesar de todo, a pesar nuestro.