Novísimo secretario de los amantes

- 4 minutos de lectura'

En todas las épocas, en todos los lugares, el amor tuvo sus bemoles. En la Buenos Aires de principios de siglo XX y un poco más también, las relaciones románticas atravesaban una serie de obstáculos que en estos tiempos suenan lejanos. Por ejemplo, era sabido que a los bailes en los clubes de barrio iban las muchachas acompañadas por sus madres, o tías, que custodiaban con inquisidora mirada los movimientos de los jóvenes que, con cabeceos o haciendo ojitos, buscaban sacar a la pista a la chica en la que habían puesto su atención.

Todos los noviazgos estaban también supervisados por los futuros suegros, con algunos paréntesis de intimidad apenas liberados de esta vigilancia, como los momentos de escarceos en los zaguanes, cuando la oscuridad nocturna lo permitía.

El monitoreo constante hacia el accionar del novio por el temor a que la novia sucumbiera a las tentaciones de la carne está bien expresado en el tango de 1938, de Aleardo Battisti, que se titula, sutilmente, “Aura que no ve la vieja”. En la carátula de esa composición musical se ve a un pretendiente con sombrero y bigotes abrazando a una muchacha, mientras la suegra, al fondo y de espaldas, se dedica a tareas de aseo con una escoba en la mano.

Pero, además de los ardides para esquivar a los suegros, había otro talento más en los novios de aquellos tiempos que hoy parece casi extinguido: el de escribir cartas de amor. Las esquelas románticas iban y venían entre los dulces tórtolos, ya sea porque las circunstancias los separaban o porque no podían evitar decirse en letra manuscrita lo que sentían uno por el otro.

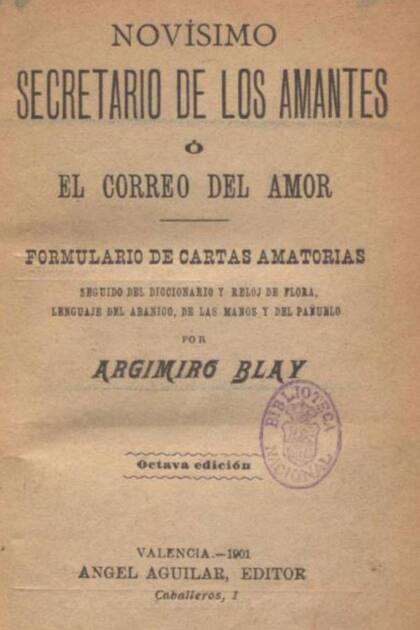

Pero para incursionar en este arte, los enamorados, o los que intentaban serlo, tenían un particular aliado. Sí. A fines del siglo XIX y comienzos del XX había libros que traían variados ejemplos para desarrollar las destrezas de la escritura amatoria. El Novísimo correo del amor era uno de ellos. O también el Nuevo secretario de los amantes o arte de enamorar y ser afortunado en amores.

En estos ejemplares, que se renovaban con los años, había todo un repertorio de cartas para la mujer o el hombre amados. En aquellos tiempos aún no existía la informática, y mucho menos la opción de “copiar y pegar”, pero eso era justamente lo que hacían quienes querían encontrar las palabras para expresar sus sentires.

A través de sus páginas, estos libros traían modelos para abrir el alma al ser amado. Por ejemplo, para revelar el enamoramiento a una muchacha desconocida. En este sentido, en el Novísimo secretario de los amantes, del año 1901 (que encontré milagrosamente en internet), una carta decía: “Desde el momento que vi a usted, sentí en todo mi ser un no sé qué inexplicable que me hizo comprender estaba envuelto en las redes del amor”.

"Allí también se mostraba la manera diferenciada de escribirle una carta “a una rubia” y “a una morena”. dejando afuera, no sé por qué, a las castañas y a las pelirrojas"

Allí también se mostraba la manera diferenciada de escribirle una carta “a una rubia” y “a una morena”, dejando fuera de las lides románticas, no sé por qué, a las castañas y a las pelirrojas.

Tiernas o cursis

Todas las cartas estaban cargadas de frases tiernísimas, para algunos, o infernalmente cursis, para otros, como por ejemplo el hecho de decir “jamás vi reunida tanta belleza en humana criatura”, o “fija de noche tu vista en la plácida luna, que allí encontrarás mis ojos que te mandan efluvios de amor”, o “sin vos, el mundo es un desierto para mí y la humanidad entera, mudas sombras que pasan a mi alrededor”. Y también: “¿Qué importa la separación del cuerpo cuando las almas se quieren?”.

El secretario del amor también tenía consejos para romper relaciones y, por supuesto, pedir la devolución de la correspondencia amorosa con frases dolientes al extremo como: “Pérfida Irene: adiós para siempre, artera criatura con rostro de ángel y corazón de demonio”.

En fin. Todo lo que había que decir acerca del amor y del desamor estaba escrito en esos manuales, compendios sagrados para los amantes y ayudantes de lujo a la hora de dirigir, con papel y tinta, las flechas del “niño ciego” –como llamaban a Cupido– hacia los corazones deseados.