Memorias en guerra en EE.UU.

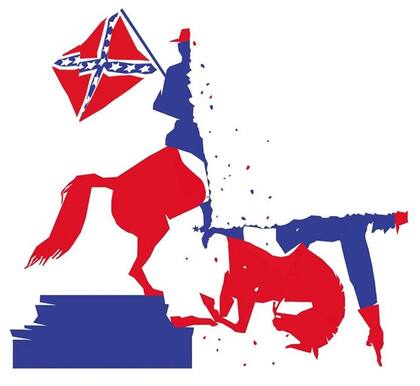

En el sur del país vuelve la disputa por los símbolos de la Confederación, asimilados al racismo blanco y violento, que resurge en la era Trump

En junio de 2015 un supremacista blanco llamado Dylann Roof asesinó a balazos a nueve personas negras en la iglesia Mother Emanuel de la ciudad de Charleston, Carolina del Sur, en el sur de Estados Unidos. Pretendía iniciar, dijo, una guerra racial. El templo había sido fundado a comienzos del siglo XIX por Denmark Vesey, predicador y esclavo liberto que en 1822 organizó la mayor rebelión de esclavos de toda la historia estadounidense. El levantamiento fracasó y Vesey terminó en la horca, pero su nombre persistió como alegoría, como idea, una narración que admirar o que temer.

Roof era un sujeto exitosamente semiotizado. Si se trata de símbolos, entendía bien lo que hacía. Atacó una de las instituciones políticas y religiosas más significativas de la comunidad negra. Respetó el cliché racista de fotografiarse con armas de fuego y la bandera de guerra de la Confederación, la misma que al otro día de la matanza, y tal como lo había hecho durante medio siglo, flameaba frente a la casa de gobierno de Columbia, la capital de Carolina del Sur. Quizás Roof no previó que no sólo él había sido exitosamente semiotizado.

Hay que seguir dos relatos. El primero es más conocido: la agitación pública por la masacre de Charleston procuró el acuerdo político -reñido, efímero, resistido- para remover la bandera confederada del capitolio estatal. Esto reinició el debate acerca de si las estrellas y barras representan la identidad histórica y cultural del sur del país o si sólo encarnan el más llano racismo blanco. Durante meses la discusión acaparó la totalidad de los hechos sociales de la nación para prontamente disolverse en banalidades.

El segundo relato, menos conocido, corre por debajo del primero y lo hace resurgir cuando parecía agotado. En julio de 2015, una semana después de que retiraran la bandera, el Ku Klux Klan y otras organizaciones racistas blancas marcharon al capitolio de Carolina del Sur para exponer su descontento. Habían pasado más de treinta años desde la última manifestación callejera del KKK en Columbia. Este suceso más bien inadvertido es importante porque en las elecciones presidenciales de 2016 se impuso un señor llamado Donald Trump, que contó con el apoyo explícito de estos grupos de extrema derecha. Apoyo que no desestimó ni rechazó.

La manifestación de agosto de 2017 en la ciudad de Charlottesville, Virginia, conjuga este doble derrotero. Bajo la consigna "Unir a la derecha", miles de personas que respondían a variopintas organizaciones de supremacistas y nacionalistas blancos, al Klan, al Partido Nazi y a distintas milicias hasta entonces en los márgenes de la conversación pública, se convocaron para oponerse a la remoción de una estatua del general Robert E. Lee, el prócer de la Confederación. Hubo bonetes blancos y antorchas, banderas confederadas y esvásticas, armas semiautomáticas y pancartas a favor de Trump. También hubo una concurrida contramarcha. Un supremacista arremetió en automóvil contra estos manifestantes, mató a una persona e hirió a varias otras. El presidente Trump comentó que ambas partes estuvieron mal.

"Causa Perdida"

La Confederación colapsó hace un siglo y medio. Duró sólo cuatro años, entre 1861 y 1865, cuando once estados sureños proclamaron la secesión y se desató la guerra civil entre el sur y el norte. Uno de los móviles, acaso el principal, fue el futuro de la esclavitud. En el norte, en la Unión, pugnaban por la abolición; en el sur, en la Confederación, se intentaba proteger una forma de vida que dependía de ella. Lo resolvieron a los tiros.

"La memoria colectiva no es historia. Es mito", explicó el ensayista David Rieff en una entrevista que Ideas publicó el domingo pasado. La memoria confederada en disputa (monumentos, banderas, fechas patrias, nombres de calles, parques, escuelas, estadios, campus universitarios y otros símbolos de honor) celebra el mito más que la historia. Y no es difícil demostrar que el par dicotómico identidad/racismo se superpone con el análogo mito/historia.

Este mito tiene un nombre maravilloso: la "Causa Perdida". Tal como la describió W. Scott Poole, historiador del College of Charleston, la Causa Perdida fue "una representación estética de una ideología cultural" en forma de espectáculos públicos, monumentos, narrativas y experiencias religiosas que le permitió a la clase blanca conservadora de los estados del sur rearmar su universo jerárquico -sus estructuras de poder, relaciones asimétricas, dominación racial- mediante imágenes idealizadas del viejo régimen de plantaciones anterior a la guerra. La lucha por mantener la esclavitud, en esta narrativa, se borró por completo.

Es un caso de memoria selectiva, pero también de olvido selectivo. "Si la memoria común de la guerra es que se trató acerca de la esclavitud -escribió hace unos años Alfred L. Brophy, profesor de leyes en la Universidad de Alabama-, las acciones de aquellos que pelearon contra la Unión parecen inmorales. Sin embargo, si la miramos como una lucha por la autodeterminación política, como personas honorables peleando por su patria, tenemos un sentido muy diferente de la guerra".

Tras la manifestación de Charlottesville, Brophy insistió en que los monumentos deberían quedarse: "Removerlos facilita el olvido". Podía recordarse algo que señaló Andreas Huyssen en su libro En busca del futuro perdido: "La obsesión contemporánea por la memoria en los debates públicos choca contra un intenso pánico público al olvido".

Muchos monumentos están siendo desplazados y el objetivo, acaso, sí sea alguna forma de olvido. El mes pasado, en Durham, una pequeña muchedumbre derribó una estatua dedicada al soldado confederado; en Baltimore el gobierno decidió evitarse desmanes y, sin anuncios, en una noche removió cuatro monumentos problemáticos: a la mañana sólo quedaban los pedestales. En Nueva Orleans, entre abril y mayo, quitaron cuatro; el alcalde Mitch Landrieu explicó: "El registro histórico es claro. Las estatuas fueron levantadas como parte de un movimiento que se conoció como el Culto de la Causa Perdida. Este ?culto' tenía una meta, a través de monumentos y a través de otros medios: reescribir la historia para esconder que la Confederación estaba del lado equivocado de la humanidad. Estas estatuas no son sólo piedra y metal. No son sólo remembranzas inocentes de una historia benigna. Celebran una Confederación ficticia y desinfectada. Ignoran la muerte, la esclavitud y el terror".

Una identidad amenazada

Hubo dos picos de producción de monumentos de esta memoria confederada heroica, blanca, romántica, tradicionalista y rebelde. El primero fue a comienzos del siglo XX, cuando las leyes Jim Crow de segregación racial de los estados sureños acorralaron cualquier intento de integración de los afroamericanos; el otro pico fue en la década de 1960, cuando los movimientos por los derechos civiles pugnaban por la desegregación racial en el sur, particularmente en las escuelas. La memoria confederada era un dique de contención, un desafío, un artilugio para vincular una historia legitimada con una identidad amenazada.

Las banderas de guerra aparecieron en esta misma época. Durante un siglo habían permanecido confinadas en museos, cementerios y dramones históricos al estilo Lo que el viento se llevó. En los años 50 y 60 emergieron como respuesta regional a la apertura racial. Empezaron a flamear en espacios oficiales (como el capitolio de Columbia, en 1961); el diseño se sumó a las banderas estatales (como en Georgia, en 1956). Este sentido del símbolo (tuvo otros: simplemente era un objeto cool) comprometía al presente: una afirmación de hegemonía blanca ante los desafíos propuestos por los movimientos civiles y por las leyes federales.

Para izar banderas y levantar monumentos se necesita un consenso: resistido e impugnado, pero consenso al fin. También se necesita un consenso para bajar banderas y remover monumentos. La memoria que resguardan y que imaginan estos actos responde a las condiciones materiales, históricas y simbólicas del presente. Nada hay más contemporáneo que la memoria emblemática porque -como señaló el historiador Steve Stern- no concierne a un evento o hecho particular, sino que es un marco que organiza el sentido, la selectividad y la contramemoria.

Las memorias pretéritas también comienzan a ser parte de nuevas memorias que mancillan, rechazan o ignoran a las anteriores. Ahora existe una narración compartida acerca de cómo esos monumentos y esas banderas llegaron al lugar que ocupan, con qué propósito, para evitar qué. No es extraño que la masacre de Charleston sea la referencia de estas narrativas. Señala que los consensos cambiaron, que la sociedad sureña ya no es igual a la de 1960, que las circunstancias políticas del presente exigen otros símbolos de cohesión, empatía y rechazo: ahora, en las calles, marchan con esvásticas en apoyo al presidente que quiere construir un muro. Remover un monumento, apelando a la memoria, significa que Roof no es el único sujeto exitosamente semiotizado.