Manual de instrucciones para una revolución

Retazos de un país que ya no existe sirven para entender el declive de la Argentina: reflejan el extravío de una cultura normativa en distintos ámbitos sociales e institucionales

9 minutos de lectura'

9 minutos de lectura'

En el fondo de antiguos baúles familiares, o en las mesas de saldo de algunas librerías de viejo, suelen encontrarse retazos de un país que ya no existe. Pueden ser objetos, revistas o testimonios que apenas evocan recuerdos o incentivan la curiosidad de nuevas generaciones. Pero, sin haber tenido esa ambición, algunos adquieren estatus de documentos que sirven para entender el declive de la Argentina: reflejan la pérdida de ciertas normas de convivencia y hasta el extravío de una cultura normativa en distintos ámbitos sociales e institucionales.

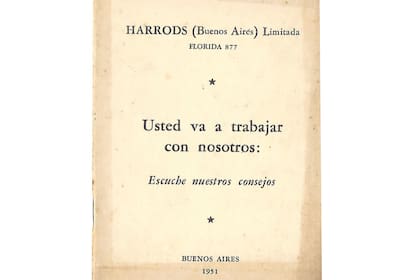

Algo de esto puede entreverse en un pequeño manual que, allá por la mitad del siglo pasado, editaba la mítica tienda Harrods para sus nuevos empleados: “Usted va a trabajar con nosotros: escuche nuestros consejos”, decía la tapa de un librito de 14 páginas que hoy se lee como un texto arcaico, acaso algo pretencioso y con giros pintorescos, pero que también puede analizarse como un documento histórico sobre la cultura del trabajo, sobre el valor de las normas y sobre la importancia fundamental de ciertos ritos y formalidades en la vida pública.

El hallazgo se lo debemos al destacado abogado porteño Alejandro Fargosi, exmiembro del Consejo de la Magistratura y lúcido protagonista del debate político e institucional. Lo ha hecho circular en pequeños grupos como una pieza de museo que “pinta”, en muchos aspectos, una Argentina extraviada. Alude a las reglas de cortesía, a la calidad de la atención, al espíritu de cooperación, a las pautas de comunicación entre pares y con personal de rango superior, a la cuestión de la puntualidad y a la vocación de aprendizaje, entre otros aspectos vinculados a la actitud y el compromiso en el ámbito laboral. Fue escrito en 1951 en el marco de una sociedad más conservadora, pero más de 70 años después puede leerse como un texto contracultural, y hasta quizá revolucionario. Aunque hoy pueda sonar vetusto, si una escuela o un ministerio decidieran, casi como un experimento, poner en práctica una versión adaptada y actualizada del “manual de Harrods”, producirían una verdadera transformación.

Las instrucciones o consejos incluyen algunos formalismos que ahora lucen exagerados. En la página 4, por ejemplo, se lee lo siguiente: “En los ascensores destinados al personal, los comentarios y bromas son inconvenientes para la cortesía elemental”. Y en la introducción dice algo que hoy sería tachado de paternalista: “Escuche nuestros consejos. Usted es joven; nosotros somos viejos. Usted empieza; nosotros hemos levantado esta obra, orgullo del comercio moderno”.

Son registros de otra época, en la que las relaciones sociales podían ser más acartonadas y ceremoniosas, también más verticalistas. Veinte años antes de la edición de ese manual, en muchas familias los hijos todavía trataban a los padres de usted. Pero lo que subyace, más allá de anécdotas y diferencias, es una idea de fondo: “Acá hay normas, y están para ser cumplidas”, les decía Harrods a sus nuevos empleados en esa puntillosa publicación. Y les decía algo más: “Este es un lugar en el que usted puede aprender y puede formarse, pero eso exige esfuerzo y dedicación”. No era una ocurrencia exótica de esa tienda de origen británico que funcionó en Buenos Aires entre 1914 y 1998. Era el reflejo de una cultura que regía en los ámbitos laborales, pero también en la escuela y en la universidad, en la política y en el Estado, en el deporte y en la vida social, en la vida pública y en los hogares. Se aceptaba un concepto que ahora parece invertido: el que se incorporaba a un colegio, a una empresa, a una institución, debía adaptarse a las reglas que regían la vida y el funcionamiento en cada uno de esos ámbitos. De esa manera se aprendía y se forjaba un destino. En muchos casos, hoy ocurre al revés: la escuela, por ejemplo, se adapta a las imposiciones de los alumnos, como se observa, por caso, con el invento del UPD.

Los chicos han decidido que el último primer día no sea de clases sino de fiesta. El UPD no se concibe sin excesos, con alcohol y pirotecnia hasta dentro de las aulas. Avasallados por la “movida”, los colegios tratan de adaptarse: no registran la asistencia, habilitan espacios para el festejo, autorizan el ingreso de bandas musicales y hacen la vista gorda mientras le llenan los ojos de espuma a la profesora de matemática. Los alumnos no se adaptan a las normas; la escuela se adapta a la fiesta de los alumnos. Como si el “manual de Harrods” no lo escribiera la empresa, sino los nuevos empleados.

En la escuela empieza una distorsión que luego se traslada al espacio institucional y a la vida pública en general. Ya hemos visto en la jura de diputados y senadores cómo funciona el “manual invertido”. Los nuevos legisladores no juran como ordena y establece el reglamento, sino como a cada uno se le ocurre: por la Pachamama, por Néstor y Cristina, por “mi vieja” o por el Gauchito Gil. En ese elevado peldaño institucional, el que se incorpora no se siente obligado a respetar la norma ni a subordinarse a ella. Se siente habilitado a imponer su propio antojo. Las autoridades de las Cámaras, como los directores de los colegios, se rinden ante la audacia del que, ya en su primer día, se lleva puesto el reglamento. “No soy yo el que debe adaptarse a la institución, sino la institución la que debe amoldarse a mí”. Esta idea, que impone un código de prepotencia en la convivencia social y en la vida institucional, representa la exacta antítesis de aquel manual de Harrods que hoy provocaría el desprecio, y seguramente la burla, de una cultura demagógica que asocia las normas y las formas a un conservadurismo pacato y autoritario.

El capítulo II del pequeño protocolo exhumado por el doctor Fargosi empieza con otra enumeración que tal vez merezca una lectura entre líneas: “Los residuos, hilos, papeles, deben ser arrojados en los recipientes destinados a tal fin. No se puede escupir fuera de las salivaderas. Las brusquedades pueden ocasionar roturas, además del deterioro de paredes, muebles y utensilios. Conviene, pues, ser cuidadoso y tranquilo en el desempeño de las tareas”. ¿Cuánto cambiarían el espacio público, y el paisaje urbano en general, si se siguieran esas simples recomendaciones? ¿Cuánto brillo y jerarquía recuperarían los recintos universitarios si se cuidaran las paredes y se tiraran los papeles en los recipientes destinados a tal fin? La pregunta podría formularse de otro modo: ¿cuándo empezó a creerse que la tácita autorización para “vandalizar” los muros de las facultades era una forma de democratización?

Todo parece remitir a esa dimensión secundaria de las cuestiones pequeñas e insignificantes. En un país arrasado por la pobreza, habituado a la corrupción y agobiado por flagelos verdaderamente trágicos, como los de la inseguridad y el narcotráfico, hablar de la higiene urbana, de las reglas de cortesía y de las normas de convivencia podría leerse como una referencia desenfocada y acaso desatinada. Tal vez debamos preguntarnos, sin embargo, cuánto le debe la monumental crisis argentina a esa pérdida de cultura normativa y de apego a un sistema de reglas que algún día empezó, casi sin darnos cuenta, por cosas que parecían completamente irrelevantes.

Por supuesto que las reglas y las normas deben adaptarse a la transformación de las costumbres. A nadie se le ocurriría hoy recomendar, como hace el manual de Harrods, que “se debe evitar el tuteo entre colegas” y que “el tratamiento adecuado entre compañeros debe estar precedido por las expresiones señora, señorita o señor”. Pero que los modales sociales y familiares hayan evolucionado, felizmente, hacia un registro más espontáneo y natural no debería hacer perder de vista la cuestión de fondo: el respeto por el otro, la buena educación, la cortesía, son valores esenciales para la convivencia social.

El capítulo VI de estas páginas antiguas también merece un subrayado: “No es cortés dejar al comprador esperando, sin atención. Si todos los empleados se hallasen ocupados, corresponde al que esté más cerca dedicarle unas frases de excusa, habiendo pedido permiso, antes, a la persona a quien se está atendiendo”. Imaginemos, por un momento, que estas cuatro líneas se ponen en práctica en las todas las oficinas públicas, cambiando solo la palabra “cliente” por “ciudadano”. ¿Cuánto mejoraría la calidad de vida de los contribuyentes, los jubilados, los usuarios o los afiliados? Tal vez resulte un poco optimista, pero pasaríamos de ser ciudadanos maltratados por el Estado a sentirnos respetados. ¿No sería otro cambio revolucionario?

El manual también dedica un apartado al “lenguaje profesional”. Pone énfasis en el manejo de un vocabulario acertado y respetuoso, así como en el uso de “fórmulas correctas y explicativas”, y en la actitud de escucha frente a los clientes, los jefes o los colegas. Solo con aplicar algunas de esas recomendaciones, el debate público y el discurso político podrían dar un verdadero salto de calidad.

Reparemos, por último, en el capítulo referido a la ética. Uno de los puntos establece que “se cuenta con la honradez personal de cada empleado, esté en un puesto de mayor o menor responsabilidad, para dar por sentado que responde a la confianza depositada en él. Cualquier informe dado a los clientes debe partir de una base completamente segura. No se debe afirmar o garantizar nada de lo cual no se esté absolutamente convencido. Toda promesa hecha a los clientes debe estar exenta de duda con respecto a su cumplimiento. Es preferible perder una venta antes de hacerla sobre base falsa”. Cambiemos “empleado” por “funcionario”, y “cliente” por “ciudadano”: tendríamos las bases de una verdadera revolución moral.

El protocolo de Harrods seguramente necesitaría una actualización, pero buena parte de su contenido conserva una extraordinaria vigencia. A los valores del respeto, la honradez, la cortesía, el aprendizaje, el esfuerzo y el sentido de las normas, les cabe, al fin y al cabo, aquello que dice Umberto Eco de objetos como la cuchara, el martillo, la rueda o las tijeras: pasan el tiempo y las revoluciones, pero no se puede inventar nada mejor.