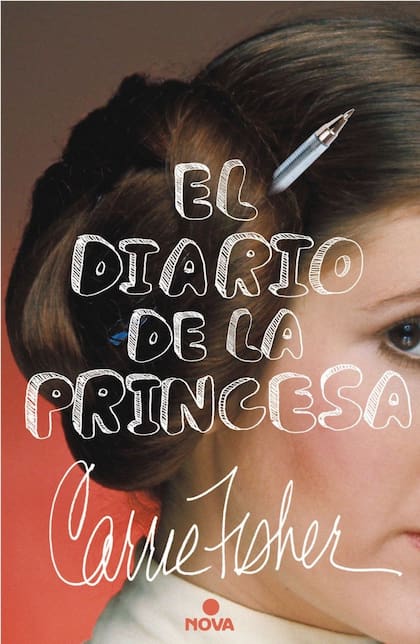

Los diarios de Carrie Fisher, la princesa que quería vivir (pero decidió escribir)

Convertido en el último libro que publicaría hasta su impensada muerte en diciembre último, a los 60 años,El diario de la princesa–recientemente editado en la Argentina– permite descubrir la prosa filosa y el ingenio que se ocultaban a simple vista detrás de su inmortal Leia Organa

Actriz, guionista y escritora, Carrie Fisher (1956-2016) encarnó a una de las heroínas más amadas y díscolas del cine del siglo XX, la princesa Leia Organa de Star Wars . Su figura con rodete ya forma parte de la iconografía de la cultura universal. Hija de Eddie Fisher y Debbie Reynolds, la actriz estuvo a punto de protagonizar Carrie, el film de Brian De Palma, cuando George Lucas la contrató para Star Wars. Fisher escribió cuatro novelas: la genial Postales del abismo se publicó en la Argentina nada menos que con traducción de César Aira y sólo se lo encuentra (con suerte) en librerías de usados.

En la reciente Feria del Libro, Ediciones B captó la atención de fans cuando trajo, desde España (y con traducción castiza), El diario de la princesa (The Princess Diarist, en el original) publicado en 2015. El tono íntimo e hilarante de los recuerdos, dos de los atributos del registro de Fisher, revela el detrás de escena en uno de los sets de películas más famosos. En los cuadernos que había escrito en 1977, durante el rodaje de la primera película de Star Wars, la actriz encontró pésimos poemas de amor, reflexiones ingenuas y testimonios de una vulnerabilidad que la acompañaría siempre. Con extractos de esos cuadernos manuscritos y memorias de la autora, El diario de una princesa se publicó junto con el estreno de El despertar de la fuerza. Las alegrías y las penurias de la fama, las circunstancias de la vida en ese planeta llamado Hollywood y su romance con Harrison Ford forman parte del diario publicado por el sello Nova, que ya se encuentra en librerías argentinas.

Episodios de infancia

–¿Compraste esas entradas para Annie que te pedí?

–Lo siento, mamá –contestó mi madre–. ¿Hay algún otro espectáculo que te gustaría ver?

Maxine dirigió una mirada suspicaz a mi madre, sin pronunciar palabra. (Mi abuela solía mirar de tres maneras: con suspicacia, con hostilidad y con tres tipos de decepción; activa, vívida y condescendiente.)

–Lo siento, mamá –repitió mi madre–. Al parecer, este mes las entradas para Annie ya están agotadas. Lo he intentado en todas partes.

Mi abuela apretó los labios, como si oliera algo desagradable. Después resopló y, en tono de profunda decepción, masculló:

–En esta ciudad, ser Debbie Reynolds solía tener cierta importancia. Ahora ni siquiera puedes conseguir un par de miserables entradas para un espectáculo.

Estrujé a mi abuela de manera involuntaria, como si así pudiera eliminar todos los futuros comentarios desdeñosos surgidos de su pequeño cuerpo. Fueron episodios como este los que me hicieron decidir que nunca formaría parte del mundo del espectáculo.

*****

¿Por qué accedí a visitar el plató de Shampoo sabiendo que en esa película podía haber un papel idóneo para mí? Quién sabe... Quizá quería, de algún modo, sentirme deseada por Warren Beatty . En todo caso, a los diecisiete años no parecía una opción profesional, o tal vez me estuviera engañando a mí misma. Dios sabe que no sería la última vez. No hace falta tener sentido del humor para engañarte a ti misma, pero tenerlo resulta útil para casi todo lo demás, en especial para las peores cosas. Y actuar en esa película no era una de ellas.

****

Si en vez de actuar en espectáculos con mi madre hubiese ido al instituto, habría podido dar salida a mis sentimientos y vivir una vida de adolescente. Pero como no estaba viviendo dicha vida, no dejaba de enamorarme de hombres gais. Además de Lynn, estaba Albert, que era bailarín en Irene, un espectáculo de Broadway en el que también actuaba Debbie. Era atractivo y gay (aunque, según mi opinión de profana, nadie hubiese dicho que lo era), y solíamos liarnos en los vestuarios. Mi madre lo sabía, así que ¿de qué iba todo eso? Yo sólo tenía quince años, era menor de edad, y un día me dijo:

–Si quieres acostarte con Albert, te observaré. Así podré darte instrucciones.

No quiero ser injusta. En aquel tiempo mi madre estaba realmente perturbada; su vida se estaba desmoronando e intentaba apuntalarla a base de amor maternal, aunque fuera un tanto excéntrico.

El peinado de Leia

El peinado elegido afectaría a la forma en que todos —me refiero a los seres humanos que van al cine— me verían durante el resto de mi vida. (Y quizá también más allá de esta: resulta difícil imaginar una necrológica televisiva que no use una foto de esa niñita de cara redonda con sendos absurdos rodetes a los lados de su escasamente experimentada cabeza.)

Mi vida había comenzado y estaba cruzando el umbral enfundada en un vestido largo y virginal que me hacía parecer una enfermera holandesa del siglo XVII. Me dieron el papel en La guerra de las galaxias junto con la deprimente advertencia de que perdiera cuatro kilos y medio, así que para mí la experiencia se parecía menos a «¡Bien! ¡Tengo un empleo!», y más a: «Tengo un empleo y me he torcido el tobillo.»

****

En la clínica de adelgazamiento de Texas conocí a Ann Landers (alias Eppie Lederer), una famosa columnista que llevaba un consultorio sentimental, y a Lady Bird Johnson; ambas se convirtieron en mis protectoras, una situación incómoda. Cuando le hablé de La guerra de las galaxias, Lady Bird creyó que había dicho La perra de las falacias, y Ann/Eppie me dio un montón de consejos espontáneos mientras tomábamos una cena frugal que consistía en una perdiz con aspecto chamuscado que parecía haber sido abrasada por una antorcha. Fue más que suficiente; una semana después me marché, más triste y con la cara más redonda.

****

Si hubiera sabido que produciría semejante alboroto, me habría vestido mejor para esas entrevistas televisivas y habría protestado contra aquel absurdo peinado (aunque el peinado, en su modesta medida, tuvo bastante que ver con ese alboroto). Y tampoco hubiera cedido alegremente todos los derechos de merchandising relacionados con mi imagen, además de otras cosas.

George Lucas

En uno de los primeros viernes por la noche, una vez iniciado el rodaje, organizaron una fiesta para celebrar el trigésimo segundo cumpleaños de George Lucas . Se suponía que era una fiesta sorpresa, pero me sorprendería que él no lo hubiera imaginado, aunque con George nunca se sabía. Era una persona bastante inexpresiva, como Darth Vader, por ejemplo, o los robots, los soldados imperiales o los ewoks. Como averiguaría más adelante (consternada), y a diferencia de otros directores, había algo que George jamás hacía: animarnos a «divertirnos». Y cuando otros directores lo hicieron, yo siempre tuve ganas de decir: «¿Es para eso para lo que estoy aquí? ¿Para divertirme? Estoy aquí para ganarme el sueldo, de vez en cuando utilizar un inoportuno deje británico y conseguir gustarles a personas que no me conocen.» La diversión era para más adelante —y en general inadecuada—, lo cual me devuelve a la fiesta sorpresa de George.

Harrison Ford

Bueno..., yo y Harrison. Sólo puedo especular al respecto. De todos modos, existen reglas sobre eso de revelar tu vida íntima con una celebridad, ¿no? Me gustaría pensar que sólo se refieren a los hombres, y que por eso Harrison ha sido muy discreto y no ha contado su parte de la historia. Pero que él haya sido discreto no significa que yo deba seguir siéndolo. Lo de mantener punto en boca solo tiene validez durante cierto tiempo.

Claro que hasta ahora no me sentía realmente cómoda al contar la historia —y sigo sin estarlo, y quizá tampoco lo esté en el futuro, cuando vosotros leáis esto—, no sólo porque en general no soy una persona que se sienta cómoda sino porque en aquel momento Harrison estaba casado... Además, ¿por qué iba a contar algo así, a menos que fuera una de esas personas que se lo cuentan todo a cualquiera sin importarles cómo afectará cierta revelación a quien figura en la historia? Y no es que alguna vez haya hecho algo que podría demostrar que soy la discreción personificada.

****

Todo empezó y terminó con la cítara. Y también algo más: iría a casa con Harrison. Hasta ese momento no había estado segura de qué podía pasar si eso ocurría. Sabía que jamás sería una buena idea, pero tampoco era tan mala. Quiero decir que, pese a lo extraño y lo gruñón que se mostraba, no era una mala persona. O era malo y bueno, como la mayoría. Una buena persona que de vez en cuando hacía cosas malas o una mala persona que también hacía cosas buenas: cuando dos personas están involucradas la una con la otra, se harán cosas buenas y malas. Sobre todo si hay dinero de por medio (y perros pequeños).

Crecí viendo a mi madre firmar autógrafos; escribía su nombre en fotografías (en las que salía sonriendo) o en trozos de papel en blanco que le tendían las manos ansiosas de extraños que la adoraban. Sus fans. El Oxford Dictionary dice que probablemente la palabra «fan» proviene de la palabra «fanático», que significa «marcado por un entusiasmo excesivo y a menudo una devoción intensa y acrítica». Todo lo que Debbie Reynolds sabía de sus fans era que apreciaban su talento. Invertían en ella trozos diminutos de su alma. Cuando mi padre la abandonó por Elizabeth Taylor y la dejó retorciéndose tristemente bajo los focos del mundo y con dos desconcertados niños pequeños, compartieron su dolor. Esa clase de familiaridad eneró algo bastante opuesto al desprecio, aunque igual de intenso. De algún modo, Debbie pertenecía al mundo, y aunque la mayoría de la gente se conformaba con adorarla a cierta distancia, los auténticos fans querían hacer prevaler una suerte de derecho de propiedad, exigiendo tímidamente o suplicando que les proporcionara una codiciada prenda que, en la época anterior a las selfies, demostrara a todos, y para siempre, que había habido un encuentro. ¡Un roce íntimo con uno de los ungidos cinematográficos!

La celebridad

Fui al Museo de Madame Tussauds a ver mi figura de cera. Bueno, en realidad no soy yo, porque no es la de alguien tendida en la cama viendo viejas películas en la tele, bebiendo una Coca-Cola con una mano y apartando la lengua de su perro Gary con la otra. La figura es la de mi yo como princesa Leia. No es que sea una gran fan de mi rostro, pero es el mío, qué remedio. Cuando era joven mi rostro no me gustaba, y ahora que está derretido lo recuerdo con cariño. La gente me manda fotos de mi rostro juvenil, y muchas son de antes de derretirse. Parezco enfadada, agitada, frustrada. Es un rostro tenso, que transmite frustración. No obstante, varias de mis expresiones reflejan una gran felicidad. En algunas es muy probable que estuviera colocada.

****

¿Qué sería yo sin la princesa Leia? Nunca me habría convertido en una celebridad que hace un lap dance, ni sería considerada una actriz seria, y tampoco habría usado el término «pastor de nerfs» sin comprenderlo. No habría conocido a Alec Guinness ni habría sido un holograma que recita un discurso (que recordaré toda mi vida hasta volverme loca porque tuve que repetirlo muchas veces), no habría disparado una pistola ni recibido un disparo, y tampoco habría dejado de llevar ropa interior por estar en el espacio. Jamás habría estado demasiado sobreexpuesta (lloro mientras escribo esto). Ni mis fans adolescentes masculinos habrían pensado en mí cuatro veces al día en la intimidad; nunca habría tenido que perder muchos kilos, ni habría visto mi rostro aumentado a un tamaño de muchos metros de altura, mucho después de que eso fuese una buena idea. Y nunca habría recibido un cuarto de punto de los ingresos brutos de la película. Nunca habría tenido la Fuerza o un hermano mellizo, ni habría sido amiga de un gran mono..., bueno, no un mono, tal vez una criatura peluda temperamental y ruidosa.