La vida a través de una copa

Lo confieso: casi siempre la vida de los escritores o sus reflexiones me interesan tanto como su literatura. Muchas veces llego a los libros luego de saber quiénes son o quiénes fueron sus autores y trato de adivinar en la literatura transformaciones estilísticas de las realidades que atravesaron. No soy tan original, no me ocurre solo a mí. En fenómenos editoriales como los de Sandor Marai, Irene Nemirovsky o Stieg Larsson, por nombrar algunos, coincidieron obras potentes o notables con historias de vidas y muertes singulares. La curiosidad mueve voluntades y para muchos de nosotros las biografías de los escritores completan su obra, le otorgan una identidad, un sello.

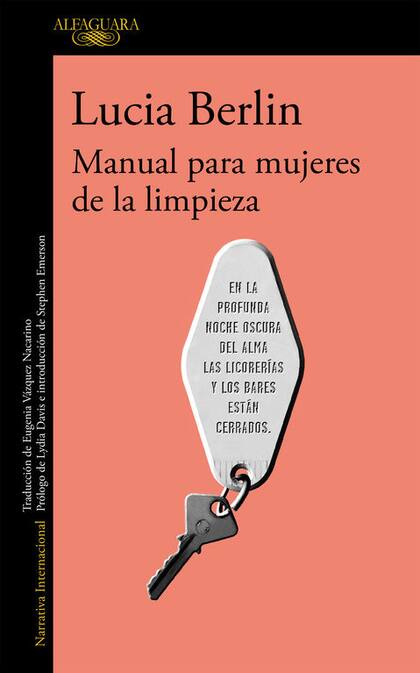

A Lucia Berlin primero la vi, luego la leí. Vi, en realidad, una de sus fotos, esa que está en la solapa de su libro Manual para mujeres de la limpieza y que la muestra como una espléndida Liz Taylor en tiempos de Mad Men (efectivamente se la sacaron en Albuquerque, en 1963, cuando el exceso de Jim Beam todavía no había dañado sus fulgores). Primero, entonces, fue el brillo de sus ojos claros y luego su escritura magnética, un amasijo de imágenes en las que la belleza emerge del mal y la sordidez se cuenta con prosa filosa, humor ácido y una puntuación atropellada que permite leer un basurero enorme descripto como el parque más alucinante, una clínica de abortos en la frontera entre México y EE.UU. como una siniestra cadena de montaje (“El médico hacía un rápido examen pélvico a cada mujer, asentía, y luego la vieja les introducía una sonda de tres metros en el útero, poco a poco, como si rellenara un pavo”) y una madre alcohólica y distante como el ser más despiadado de la tierra o un gurú (“Mamá, tú veías la fealdad y el mal en todas partes, en todo el mundo, en todos los lugares. ¿Estabas loca o eras una visionaria?”).

Lucia Brown nació en Alaska, el 12 de noviembre de 1936. Su primera infancia transcurrió en Idaho, Kentucky y Montana. Cuando el padre, un trabajador de la industria minera, partió a la guerra, la madre se llevó a Lucia y a su hermana menor a El Paso, a la casa de sus abuelos, él un dentista abusador y alcohólico. Las niñas crecieron en ese ambiente brutal, con el abuelo encerrándose a beber en un cuarto y con su propia madre bebiendo su resentimiento en otro. Cuando el padre regresó del frente, la familia se trasladó a Chile y las chicas se convirtieron en alumnas de colegios católicos y pasaron a formar parte de la elite. Como adulta vivió en Nuevo México, Nueva York, México, California, y Colorado. A los 32 estaba sola y con cuatro hijos: la vida se le había venido encima, como un ropero atestado de decepciones. Ya había firmado sus primeros cuentos como Lucia Newton (apellido del primer marido y padre de dos de los niños) y había adoptado finalmente el apellido Berlin, que era el de su tercer marido y padre de los dos menores, un músico seductor y adicto a la heroína. Para mantener a los chicos fue enfermera, telefonista, limpió casas y enseñó a escribir en la universidad y en una prisión. Bebió hasta perder la dignidad, aunque logró superar la adicción, esa dolorosa marca de familia. Sufrió de escoliosis desde la infancia y a mediados de los 90, debido a un pulmón perforado, iba acompañada de un tubo de oxígeno. Tuvo cáncer. Murió en Los Ángeles, en 2004, el día de su cumpleaños.

“Dios concede lagunas a los borrachos porque si supieran lo que han hecho se morirían de vergüenza”, escribió. Sin ser rigurosamente autobiográficos –uno de sus hijos dijo que las historias eran “verdaderas”, aunque no autobiográficas, “por poco”-, los textos de Lucia Berlin permiten reconstruir una vida de novela colmada de crueldad y belleza. Las protagonistas de sus relatos ven el mundo a través de una copa y lo narran de a sorbos, aunque en algunas ocasiones apuren desesperadamente el final del trago.

TW: @hindelita