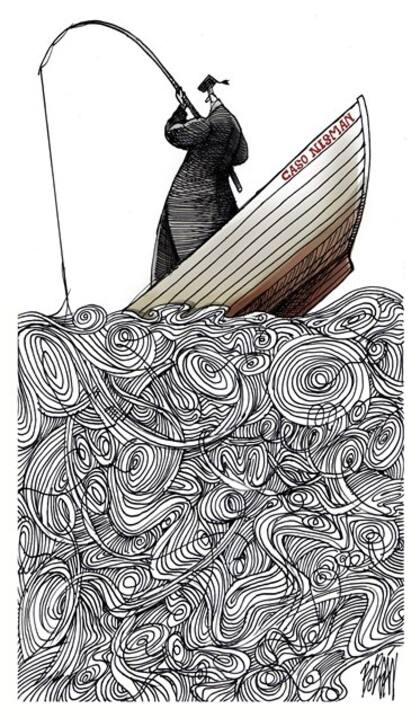

La verdad, perdida en un mar de versiones

Borronear con palabras un hecho hasta que pierde su contorno y su significación original es el gran triunfo de la impunidad en el país; a 50 días de la muerte del fiscal, todo es cada vez más confuso y se aleja la posibilidad de saber qué ocurrió

Ninguna autopsia sobre las cosas graves que nos ocurren en la Argentina es posible, porque al llegar la interpretación, los hechos son movidos de su lugar, al igual que los cadáveres cuando se quiere alterar la escena de un crimen. Borronear un hecho hasta que pierde su significación original es el gran triunfo de la impunidad en la Argentina. Para tomar sólo ejemplos de lo que nos concierne de manera más reciente, ocurrió con el atentado contra la AMIA, con la explosión que hizo volar la embajada de Israel, y pareciera estar en vías de ocurrir con la muerte de Alberto Nisman.

A medida que avanza la erosión del tiempo sobre la conciencia colectiva, los crímenes se desplazan al plano teórico de las preocupaciones de la sociedad, pero desaparece su impacto. Es que la Argentina implementa la teoría del caos al revés: los grandes huracanes se reducen, a la larga, al aleteo de una mariposa. Aquellas explosiones criminales se escuchan hoy en sordina, y si esto sigue así, la muerte de Nisman quedará eclipsada también en su significación. La causa que, por su gravedad, en cualquier país normal ya estaría en vías de ser esclarecida, ha entrado en el túnel del tiempo. A más de 50 días del hecho, todo es cada vez más confuso. Y ha comenzado la cuenta regresiva para la esperanza de que se sepa alguna vez lo que realmente ocurrió.

Junto a este borroneo de lo real, se da en la Argentina otro fenómeno. Pensemos en el tipo de preguntas que emergen en estos días. ¿ Puede nuestra presidenta intentar encubrir el peor acto terrorista que registra nuestro país? ¿Puede un fiscal de la Nación ser asesinado por fuerzas oscuras o sin control del Estado? ¿Puede hablarse de guerra o tregua entre dos poderes del Estado? Estas preguntas son un ejemplo entre otras. Pero el solo hecho de que sean posibles muestra nuestro grado de deterioro como sociedad organizada. Porque no sólo la realidad, de cuyos indicadores básicos carecemos, marca nuestro descenso a esos círculos del infierno. El indicador más fuerte de nuestro deterioro es el ensanchamiento de lo verosímil. Y no es gratuito que se amplíen sus fronteras: cuando estamos dispuestos mentalmente a que cualquier cosa ocurra, esas cosas comienzan a ocurrir. Nos vamos así acostumbrando a una sociedad de cisnes negros, en la que, cada tanto, ocurre algo normal.

Tal vez esto provenga de dos actitudes gemelas: no nos es posible creer en casi nada y, por eso, nos es verosímil casi todo. No nos es posible creer en nada que se diga de manera oficial. No hay declaración de un funcionario público que no sea inmediatamente sospechada de falsedad. ¿Qué le podemos creer a Berni acerca de la escena del crimen? ¿Qué se les cree a los peritos oficiales, a los que asistieron a la escena, a la fiscal? La cadena de sospecha es absoluta y no hay nadie que se salve. Tenemos una natural y comprensible tendencia a leer todo en entre líneas. Nunca un hecho es leído de manera literal, todo es leído en su doble faz, con un subtitulado aclaratorio. Esta tendencia ha sido particularmente incentivada por un gobierno para el que nunca tampoco las cosas son como son: a cada paso -de manera cínica o real- lee una conspiración.

Así, estamos en una sociedad habituada a entronizar lo latente y a desacreditar lo manifiesto. Tal vez sea por esto que la obscenidad y la corrupción son posibles a un grado tal: porque lo que vemos adquiere cierta levedad irreal frente a lo que interpretamos. Tienen mayor peso específico nuestras ideas sobre las cosas que las cosas mismas. De donde tal vez brote la antigua advertencia de Ortega y Gasset. Como complemento de lo anterior, entonces, no hay hipótesis, por disparatada que suene, que no sea verosímil considerar en nuestro menú de explicaciones sobre lo que acontece. Sobre la muerte de Nisman han llovido elucubraciones del primero al último de los habitantes de este país, y la controversia incluye a los peritos. En un plano de igualdad con todos nosotros están las declaraciones de nuestra primera mandataria, quien se entretuvo en agregar a la novela la sugerencia de una relación íntima entre Nisman y Lagomarsino. En definitiva, hemos escuchado todo, salvo lo que importa.

Lo que hemos perdido, como sociedad, es la capacidad de producir una palabra verdadera. Les hemos quitado la licencia y la credibilidad para eso a todas las instancias. A fuerza de mentir descaradamente, se la hemos quitado al Gobierno. A fuerza de injustificadas demoras y la percepción de que los fallos se negocian, se la hemos quitado a la Justicia. Le hemos quitado esa licencia también al periodismo, engarzado en la lucha como un actor sospechado de no ser ecuánime, cualquiera que sea el lado en el que esté. Podríamos seguir buscando, pero, en síntesis, no hay nadie en la Argentina en condiciones de emitir una palabra verdadera sobre lo que nos ocurre. Sin una palabra cierta, sin un ancla, sin un espejo que fije los hechos, sin un registro en el cual creer, lo que ocurre queda librado a una flotación indiferenciada, a una guerra interpretativa, a una batalla dialéctica. Y produce en la población una desmoralización masiva. Dadme una palanca y os levantaré un mundo, sugería Arquímedes. Aquí podemos aplicar lo inverso: es la palanca de la verdad lo que ha desaparecido y lo que está derrumbando nuestro mundo.

El país se encuentra hoy en una desconcertante situación: en transición hacia el futuro a la vez que lanzado brutalmente hacia el pasado. Se están abriendo las compuertas electorales de 2015, pero la bala que mató a Nisman nos retrotrajo a una grave categoría de problemas y a una Argentina que parecía superada. Es la paradoja que cruje en el fondo de estos días. Queremos imaginar un futuro, pero lo hacemos sin un punto de partida cierto, porque no logramos establecer siquiera la literalidad de los hechos que más nos afectan. Imaginamos nuevos liderazgos políticos a partir de diciembre y una nueva agenda de desarrollo, pero nuestra conversación surca las rigideces cadavéricas, la agonía y las formas de dispararse en la sien. La Argentina se encuentra transitando desde 1983 el espacio entre lo tanático, que ha sido desterrado, y lo erótico, comprendido como el tender hacia un sitio que no termina de aparecer. Seguimos fluctuando dentro de ese espacio, pero este acontecimiento nos inclinó hacia el punto de partida.

Es que, en algunos aspectos, 1983 sigue delante de nosotros y no detrás. Hoy somos de vuelta un país que tiene en su agenda recuperar la tolerancia política. Tiene en su agenda superar el gen antidemocrático mutante que es parte de nuestro país y ante el cual tendremos que estar alertas por muchos años, pero no en el sentido de la proclama que denuncia complots detrás de cada puerta. Ese gen se expresa hoy bajo la forma del autoritarismo y de la opacidad en las conductas públicas. Y tiene de nuevo en su agenda la necesidad de justicia. Necesita encontrar una palanca para levantar su mundo, un punto de apoyo para su futuro, que sólo puede provenir de ella. Necesita una Justicia que, inspirada el masivo apoyo del 18-F, en el otro fiscal muerto, Julio Strassera, y en las palabras de Lorenzetti de la semana pasada, aplique la ley en las causas pendientes. Y que no permita, entre ellas, que la muerte de Nisman sea arrojada al arcón de la impunidad.