La santidad sin Dios, según Camus. Relectura de un clásico

En su novela La peste, que ahora será reeditada en español, el Nobel francés ofrece un conmovedor retrato del dolor y la compasión

1 minuto de lectura'

1 minuto de lectura'

-En resumen -dijo Tarrou con sencillez-, lo que me interesa es saber cómo se hace uno santo.

-Pero usted no cree en Dios -le respondió Rieux-.

-Justamente. ¿Puede uno ser santo sin Dios? Es el único problema concreto que admito actualmente.

Este breve texto, del cuarto capítulo de La peste, de Albert Camus, es uno de los pasajes emblemáticos de una de las novelas más significativas del siglo veinte. En ella se relata el surgimiento sorpresivo de una epidemia bubónica en la ciudad argelina de Orán, en el norte de África. Y la peste es eso: una enfermedad que empieza a matar gente; pero también una metáfora de la guerra, un símbolo de la maldad moral, una alusión al mal metafísico... y muchas otras cosas. Dentro de este marco de la peste van surgiendo todas las formas posibles del mal: la muerte de los seres queridos (o la propia), la injusticia y la indiferencia, la separación de los amantes, la crueldad y la mentira, el miedo y la estupidez, el sufrimiento de los inocentes, la ausencia del trabajo y la miseria, el encierro y el aislamiento, la duda, el exilio, el quebranto de la esperanza. Y es ante esto que los personajes deben plantearse sus actitudes. Camus logra, de varias maneras, que toda la novela sea, entre otras cosas, una gran interrogación, explícitamente formulada, por la posibilidad de la santidad, de un tipo de santidad. (Y además logra, con gran habilidad, que sea una figura cristiana levantada contra cierto tipo de cristianismo.)

El protagonista principal es un médico: Bernard Rieux, y su situación es compleja: él es un hombre de acción al que le ha tocado un papel intransferible. Hay peste, él es médico y por tanto debe actuar. Pero además irá consignando (en tercera persona) una reflexión acerca de su acción, con la intención, no de dejar una mera reseña, sino un testimonio: "testimoniar en favor de los apestados, para dejar por lo menos un recuerdo de la injusticia y de la violencia que les había sido hecha y para decir simplemente algo que se aprende en medio de las plagas: que hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio. Pero él sabía que, sin embargo, esta crónica no puede ser el relato de la victoria definitiva. No puede ser más que el testimonio de lo que fue necesario hacer y que sin duda deberían seguir haciendo contra el terror y su arma infatigable, a pesar de sus desgarramientos personales, todos los hombres que, no pudiendo ser santos, se niegan a admitir las plagas y se esfuerzan, no obstante, en ser médicos."

Camus no es ingenuo al invertir los términos e ir presentando, poco a poco, a su protagonista como al verdadero santo. El doctor Rieux es un hombre apasionado en su corazón y sereno y decidido en sus acciones. No puede aceptar que la santidad sea "un conjunto de costumbres", como le señala en un momento su amigo Tarrou, el personaje que estará más cercano a él, refiriéndose a la modalidad de un enfermo al que han ido a asistir.

Al culminar el capítulo segundo, el doctor Rieux tiene un pequeño diálogo con otro personaje, el periodista Raymond Rambert: "Se trata solamente de honestidad. Es una idea que puede que le haga reír, pero el único medio de luchar contra la peste es la honestidad". "¿Qué es la honestidad?" -dijo Rambert, poniéndose serio de pronto-. "No sé que es, en general. Pero, en mi caso, sé que no es más que hacer mi oficio".

Pero en realidad, la honestidad de Rieux (que no es creyente) va mucho más lejos. Mientras desempeña su oficio, éste es constantemente confrontado con la posibilidad de una santidad; pero ninguna de las formas que le salen al encuentro parecen satisfacerlo. Por eso, al hablar justamente acerca de este tema con Tarrou, dirá en un momento determinado: "yo me siento más solidario con los vencidos que con los santos". Una sola cosa impulsa el corazón de Rieux y sostiene y justifica ante él mismo su actitud: "saber qué es lo que se ha respondido a la esperanza de los hombres".

Pero el trazo grueso de la novela y la indagación más profunda acerca de la posibilidad y estilo de la santidad estarán dados por el contraste entre el doctor Rieux y otro personaje: el Padre Paneloux.

Es interesante la primera aparición del sacerdote, en la que ya se percibe una división interior. Es en el comienzo de la novela. Todavía no han aparecido muchos enfermos. (Lo que sí ha llamado la atención de todos es la irrupción de algunas ratas que han empezado a salir y a morir a la vista de los habitantes de la ciudad). En un momento dado, el doctor Rieux ve venir por la calle a un viejo que camina y respira con dificultad: "venía apoyado en el brazo de un cura que el doctor reconoció. Era el padre Paneloux, un jesuita erudito y militante con quien había hablado algunas veces y que era muy estimado en la ciudad, incluso por los indiferentes en materia de religión". Es la "parte buena" de Paneloux: hombre sabio, estimado, activo, que, luego de Rieux, es el primero en aparecer asistiendo a un enfermo. El médico, luego de auscultar brevemente al paciente, preguntó al padre Paneloux qué pensaba él de ese asunto de las ratas. "¡Oh -dijo el padre-, debe ser una epidemia" -y sus ojos sonrieron detrás de las gafas redondas-! El renglón es inquietante. El significado de la sonrisa de esos ojos se comprenderá más adelante. Pero uno siente ya algo semejante a lo maligno (la "parte mala" de Paneloux). El contraste se agudizará cuando, ya declarada la peste por las lentas autoridades de la ciudad, el padre Paneloux pronuncie un sermón en la iglesia, a la que asiste "una multitud considerable". También están allí Rieux y su amigo Tarrou, que tampoco es creyente; han sido invitados por Paneloux. El entusiasmo retórico del sacerdote va muy lejos: "Hermanos míos, habéis caído en desgracia; hermanos míos, lo habéis merecido". A partir de aquí la peste será diagnosticada como un castigo de Dios, y deberá ser entendida como una forma benéfica que Dios tiene para revelar su Verdad, Verdad que es, a la vez, su manera de amar. La misericordia de Dios con la ciudad ha sido larga. "¡Pues bien!, esto no podía durar. Dios, que durante tanto tiempo ha inclinado sobre los hombres de la ciudad su rostro misericordioso, cansado de esperar, decepcionado en su eterna esperanza, ha apartado de ellos su mirada." Después de haber demostrado el origen divino de la peste, y, por lo tanto, la inutilidad de cualquier esfuerzo contra ella, Paneloux invita al auditorio a reflexionar y a volverse nuevamente a Dios. Todo esto es desarrollado por el sacerdote a partir de citas (mal interpretadas y mal manejadas) del Antiguo Testamento, y de algunas referencias históricas más bien cercanas a la leyenda piadosa. Ni una sola vez es pronunciado el nombre de Cristo. Ante esto, el resultado es un general ensombrecimiento de la población y, dado que se ha cometido una falta gravísima que nadie puede saber cuál es, todos intentan, en vez de volverse a ese Dios inexplicable o de luchar contra una peste penitencial insuperable, evadirse de la mejor manera posible.

Hay luego una escena, narrada sólo en cuatro o cinco páginas, que está estructurada mencionando la luz o a la sombra que, según la posición de los interlocutores, ilumina u oscurece sus rostros. Tarrou y Rieux conversan acerca de las acciones que es necesario disponer para luchar contra la peste. En un momento, Tarrou pregunta: "¿Qué piensa usted del sermón del padre Paneloux, doctor?" La pregunta había sido formulada con naturalidad y Rieux respondió con naturalidad también. "He vivido demasiado en los hospitales como para que me guste la idea del castigo colectivo. Pero, ya sabe usted, los cristianos hablan así a veces, sin pensar nunca realmente. Son mejores de lo que parecen. La luz y la sombra de las que se habla en esta escena son, obviamente, físicas. Pero expresan también, explícitamente, estados espirituales. Tarrou y Rieux comienzan su conversación en una habitación con una única lámpara entre ellos, que los ilumina por igual. Terminarán de hablar, ya en la calle, iluminados por los faroles públicos y por un curioso resplandor del cielo (es de noche). Todo el tramo intermedio estará marcado por un ensombrecimiento, que ocurre inmediatamente después de que las actividades que están programando sean puestas a la "luz" del sermón de Paneloux. (Del mismo modo, al final del sermón que había pronunciado el jesuita, uno de los tres efectos que se mencionan sobre los ciudadanos es el ensombrecimiento. Los otros dos son el pánico y la evasión). Luego de mencionar el sermón de Paneloux, Rieux manifiesta un punto de acuerdo con el sacerdote: "que la peste, como todas las enfermedades de este mundo, abre los ojos"; pero inmediatamente agregará (a diferencia de Paneloux) que "hay que ser ciego o cobarde para resignarse a la peste" Inmediatamente Tarrou le preguntará: "¿Cree usted en Dios, doctor?" Y Rieux responderá: No, pero, eso ¿qué importa? Yo vivo en la noche y trato de ver claro. Esa claridad que Rieux intenta se manifestará ahora justamente como luz en medio de la sombra del sermón de Paneloux, de cuyo Dios parece hablar el médico por un momento: "¿No es cierto, puesto que el orden del mundo está regido por la muerte, que acaso es mejor para Dios que no crea uno en él y que luche con todas sus fuerzas contra la muerte, sin levantar los ojos al cielo donde Él está callado?" Hay que destacar que este es el único momento durante toda la conversación, que transcurre en medio de sombras, en el que se aclara que Rieux "vuelve a la luz". Acto seguido, Rieux "pareció ponerse sombrío". Está claro, es la luz del "credo" de Rieux: si Dios es el de Paneloux, el oscuro y silencioso espectador distante del dolor humano que él mismo causa, no está mal ser ateo de ese Dios, cuya imagen ha sido forjada a partir de una abstracción inepta surgida de una lectura incompleta y distraída del Antiguo Testamento, volcada luego en el molde de una leyenda mistificada, de cuya forma final Jesús ha sido cuidadosamente excluido. Y ¿qué santidad podrá surgir, como respuesta humana seria, a la "luz" de ese Dios "revelado" por la predicación de esa Iglesia? Rieux (y los que lo acompañan o secundan en el planteo del problema) se verá obligado a ser santo de otro modo y en otro lugar: por ejemplo, como médico en medio de una peste. Es necesario otro Dios.

En la novela, el clímax de esta confrontación estará dado, sin lugar a duda, a partir de la descripción terrible y conmovedora de lo único indiscutiblemente injusto y sin sentido: el sufrimiento, agonía y muerte de un niño. Un niño que es el primero al que le han aplicado un suero que han logrado obtener, con el que comenzarán a salvarse los demás. Rieux no se separará de él ni un segundo y lo contemplará como al centro en el que misteriosamente confluye el sufrimiento de todos: "la boca se abrió de pronto, dejando escapar un solo grito sostenido que la respiración apenas alteraba y que llenó la sala con una protesta monótona, discorde y tan poco humana que parecía venir de todos los hombres a la vez". Y unos renglones más abajo: "esa boca infantil ultrajada por la enfermedad y llena de aquel grito de todas las edades". El niño es, pues, "todos los hombres", "todas las edades". Buena parte de los personajes principales están presentes, y, sin duda, el dolor infligido a aquel inocente nunca había dejado de parecerles lo que en realidad era: un escándalo. Pero hasta entonces se habían escandalizado, en cierto modo, en abstracto, porque no habían mirado nunca cara a cara, durante tanto tiempo, la agonía de un inocente. Y es aquí, en la escena más importante de la novela, en el momento previo a la muerte más terrible, donde Camus propone un símbolo central: "el niño tomó en la cama la actitud de un crucificado grotesco. [...] Rieux, que de cuando en cuando le tomaba el pulso, sin necesidad, más bien para salir de la inmovilidad impotente en que estaba, sentía al cerrar los ojos que aquella agitación se mezclaba al tumulto de su propia sangre. Se identificaba entonces con el niño supliciado y procuraba sostenerlo con toda su fuerza todavía intacta. Pero, reunidas por un minuto, las pulsaciones de los dos corazones se desacordaban pronto, el niño se le escapaba, y su esfuerzo se hundía en el vacío". El médico se identifica, hasta en el latido de su sangre, con el niño crucificado, con la inocencia y el escándalo. Y aquí ocurre la gran confrontación con Paneloux. Rieux no acepta el sufrimiento, se rebela y hace lo imposible para combatirlo; pero, mientras el sufrimiento está ahí, late con él. El sacerdote, que ha tratado de colaborar, quiere simplemente que el dolor no esté, quiere que meramente se pase, y no logra entregarse completamente ya que entiende que ese padecimiento es, de algún modo, causado por Dios y, por lo tanto, no tiene suficientes fuerzas para actuar en contra de eso con el vigor necesario. Se acentúa su división: ni puede comulgar con el sufrimiento ni puede rebelarse contra él. Rieux hace las dos cosas con pasión; no ve contradicción, sino una tensión insuperable, y eso lo acepta: se rebela contra el dolor y, a la vez, lo abraza. Paneloux, llegado este extremo, se va paralizando, a tal punto que parece querer paralizar la vida misma y anteponer la muerte a las duras acciones que se ejecutan para combatir el dolor. Y mientras el niño, sostenido por el suero, se debate en su agonía, le dice a Rieux: "Si tiene que morir, esto lo habrá hecho sufrir más largo tiempo". El médico, que siente odio por cualquier tipo de violencia, "se volvió bruscamente hacia él y abrió la boca para decir algo pero se calló, hizo un visible esfuerzo por dominarse y de nuevo llevó la mirada hacia el niño. La luz crecía en la sala". (Es importante señalar que, en el ámbito sombrío de esta novela, la presencia de Rieux coincide muchas veces con la aparición o el aumento de la luz). Pero donde Rieux ya no podrá dominarse ante Paneloux (y ante el telón de fondo de su sermón) es en el momento en el que el niño muere. El sacerdote, por otra parte, hace lo que tiene que hacer: está al lado del niño, y reza. En el momento en el que se produce "el grito de todas las edades", "se dejó caer de rodillas y a todo el mundo le pareció natural oírle decir con voz ahogada pero clara a través del lamento anónimo que no cesaba: "Dios mío, salva a esta criatura". Pero el niño siguió gritando y los otros enfermos se agitaron [...] una marea de sollozos estalló en la sala cubriendo la plegaria de Paneloux". La voz de la plegaria del sacerdote es cubierta, sofocada, por la voz del dolor. Y no porque esté mal que Paneloux rece, ni porque el sufrimiento sea necesariamente más fuerte que la oración, sino porque en la escandalosa agonía del "inocente crucificado grotesco" está clamando otra voz más potente: la del sufrimiento de Dios, drama que el sacerdote no parece entender, y con el que Rieux, aunque tampoco entiende, se ha identificado, se ha hecho "consanguíneo". Rieux, en definitiva, es alguien cuya santidad está apoyada en la figura de Cristo, cuya misteriosa respuesta ante el dolor consiste en ir a situarse en él. Rieux está, acaso, psicológicamente lejos de Dios; pero teológicamente está muy cerca.

Cuando muere el niño, el primero en retirarse es el sacerdote. Y en el momento en que Rieux, "como borracho de cansancio y de asco", se alejaba de la sala con un paso tan precipitado y con tal aire que cuando alcanzó a Paneloux y pasó junto a él, éste alargó el brazo para detenerlo. 'Vamos, doctor' -le dijo-. Pero con el mismo movimiento arrebatado Rieux se volvió y lo rechazó con violencia, diciéndole: '¡Ah, este, por lo menos, era inocente; bien lo sabe usted!'". Luego de esto el médico sale al patio y se sienta, agobiado. El sacerdote lo sigue. Cuando se reencuentran allí, el médico le pide perdón (Paneloux no pedirá perdón en ningún momento). Por toda respuesta, el sacerdote le dice al doctor que es posible que debamos amar lo que no podemos comprender. Acto seguido, "Rieux se enderezó de pronto. Miró a Paneloux con toda la fuerza y la pasión de que era capaz y movió la cabeza. 'No, Padre -dijo-. Yo tengo otra idea del amor y estoy dispuesto a negarme hasta la muerte a amar esta creación donde los niños son torturados'".

A partir de aquí, algo se modifica (aunque ligeramente) en Paneloux. Tres aspectos se subrayan de él como consecuencia inmediata de la declaración de Rieux: turbación, titubeo, y el hecho de que parecía emocionado. En el momento en el que el sacerdote hace ademán de retirarse, el médico vuelve a pedirle perdón. Paneloux le ofrece su mano e insiste: "¡Y, sin embargo, no lo he convencido!". Rieux, que ha tomado la mano del sacerdote, dice: "¿Eso qué importa? Lo que yo odio es la muerte y el mal, usted lo sabe bien. Y quiéralo o no estamos juntos para sufrirlo y combatirlo". Rieux retenía la mano de Paneloux. "Ya ve usted -le dijo, evitando mirarlo-, Dios mismo no puede separarnos ahora". El sacerdote, a partir de la asistencia al niño y de este encuentro con el médico, sentirá un cambio, incluso profundo, pero que no será suficiente para sacarlo de su estupidez ilustrada. Esto se reflejará en un segundo sermón en el que, aunque pronunciado "con un tono más dulce", y diciendo "nosotros" en vez de "vosotros", reafirmará los principios del primero, sólo aclarando que "lo había dicho sin caridad". Una vez más, estará ausente lo que sería un verdadero significado cristiano. Hay, en un momento, una mención a Cristo y a su padecimiento, pero es al pasar y nada se concluye de ahí. El sermón no surgirá desde la palabra de Jesús, sino desde una especulación teórica que, aunque será más dúctil ante el drama humano que le ha tocado vivir, dejará a Dios distante y sobrevolando ese drama sin que quede allí un lugar real para que pueda protagonizar verdaderamente algo dentro de él. Hacia el final, al igual que en el primer sermón, el discurso vuelve a crecer en un delirio inexplicable. Cuando luego Rieux y Tarrou comentan el sermón, éste le dice al médico que él "conocía a un cura que había perdido la fe durante la guerra al ver la cara de un joven con los ojos saltados. 'Paneloux tiene razón -dijo Tarrou-. Cuando la inocencia puede tener los ojos saltados, un cristiano tiene que perder la fe o aceptar tener los ojos saltados. Paneloux no quiere perder la fe: irá hasta el final. Esto es lo que ha querido decir'". Lo que Paneloux no termina de entender desde su confusión y maraña dogmática (a la que confunde con la fe y con un saber cierto) es que su anterior afirmación, "es posible que debamos amar lo que no podemos comprender", es justamente lo que el médico cumple y vive de manera cabal, aunque lo exprese desde otro universo mental, que el sacerdote, desde el marco de un espíritu más amplio, debería poder traducir en categorías evangélicas. No puede.

Desde este momento las cosas se precipitarán para Paneloux: enferma y se pone muy mal, aunque no todos los síntomas indican la peste. Una vieja feligresa lo asiste y debe escuchar de boca del sacerdote algo que le resulta incomprensible: que el Padre "rehusaba la consulta médica porque no estaba de acuerdo con sus principios". Haciendo caso omiso, la señora llama a Rieux, que se apresura a ir a visitar al sacerdote, y cuya presencia hace que Paneloux, que se ha agravado, parezca reanimarse un poco. Rieux se quedó mirando al Padre. "Yo estaré con usted" -le dijo con dulzura-. Luego hay un breve diálogo en el que, mientras el médico se hace solidario con el sacerdote, éste parece firme en su posición de aislamiento. A la mañana siguiente lo encontraron muerto, medio caído fuera de la cama; sus ojos no expresaban nada. Esta última afirmación resulta penosísima. ¿Hasta dónde ha llegado Paneloux? No a tener "los ojos saltados", como había dicho Tarrou. Rieux había dicho que "hay que ser ciego para resignarse a la ", y también: "yo vivo en la noche y trato de ver claro". Todo retrotrae al comienzo de la novela, a la misteriosa frase: "sus ojos sonrieron detrás de las gafas". La historia de Paneloux en La Peste termina así: "Se inscribió en su ficha: 'Caso dudoso'".

Al contrario, el doctor Bernard Rieux sabe que no se trata de no tener dudas, sino de situar las certezas en el mejor lugar del corazón. Tener honestidad y tener un oficio. Lo que mantiene en pie a Paneloux es un arrevesado andamiaje que apenas puede sostener o disimular todas sus limitaciones. Rieux no tiene apoyo; lo que lo mantiene firme es la consciencia de su fragilidad y su compasión, y una fina clarividencia acerca de la condición humana.

En el diálogo que Rieux tiene con el periodista Rambert, con quien dialoga acerca de permanecer en el aislamiento de la ciudad o escaparse para reunirse con los seres queridos, se lee en un momento: "…estoy harto de la gente que muere por una idea. Yo no creo en el heroísmo: sé que eso es muy fácil, y he llegado a convencerme de que en el fondo es criminal. Lo que me interesa es que uno viva y muera por lo que ama." Rieux había escuchado a Rambert con atención. Sin dejar de mirarlo, le dijo con dulzura: "El hombre no es una idea, Rambert."

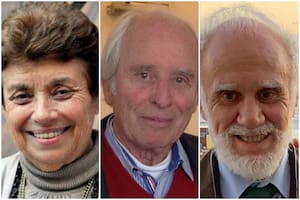

El autor es sacerdote