La portavoz de la discordia

Las conferencias de prensa se hicieron ineludibles ante una ciudadanía que mostró su hartazgo con los métodos anteriores, pero se notan la incomodidad y el fastidio con que se asume esta obligación

- 8 minutos de lectura'

La pretensión del kirchnerismo de imponer un monólogo y combatir el diálogo adquiere en cada etapa formatos y actores diferentes. En un tiempo fueron las cadenas nacionales, que supieron convivir con la militancia beligerante de un pseudoperiodismo cuya máxima expresión fue 6,7,8. En otro momento, la performance de un jefe de Gabinete que rompía diarios frente a las cámaras de televisión, o los embates judiciales contra periodistas y editores. Entre aquello y las conferencias de prensa que ahora brinda la portavoz del Presidente podría parecer que ha habido una evolución. Sin embargo, este nuevo formato (en sí mismo, más saludable) aparece contaminado por una cultura política a la que le cuesta convivir con la pluralidad, con la diversidad de opiniones e incluso con la pura realidad.

Por sus propios excesos, se agotaron los modelos más burdos del autoritarismo comunicacional. Las conferencias de prensa, entonces, se hicieron ineludibles frente a una ciudadanía que había mostrado su hartazgo con los métodos anteriores. Se notan, sin embargo, la incomodidad y el fastidio con que se asume esta obligación.

La portavoz presidencial parece representar esa cultura que ve al periodismo como enemigo y no como un actor imprescindible de la vida democrática. Eso es lo que subyace en el tono crispado y arrogante con el que la funcionaria se presenta ante la prensa, más proclive a descalificar y a censurar preguntas que a brindar, con actitud de servicio, explicaciones consistentes e información pública de calidad. En su gestualidad asoma algo más que vedettismo. Son modales que representan al núcleo más sectario del poder, en el que anida un marcado resentimiento contra el periodismo independiente. Por eso dicta cátedra con el dedo levantado y disfraza de respuestas lo que en realidad son retazos de un relato oficial cada vez más divorciado de la realidad. Es toda una excentricidad que un portavoz prohíba la repregunta. Su actitud revela que se sentiría más cómoda hablando ella misma por cadena nacional y conduciendo, en todo caso, un “ministerio de la verdad”.

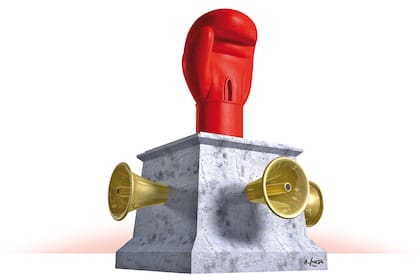

No se trata de un problema entre una funcionaria y los periodistas, sino de algo más profundo. Se trata de la forma en que el poder convive con la diversidad democrática; de la actitud con la que un gobierno acepta las preguntas y las críticas; del modo en que se para ante la sociedad. Lo que se ve en las conferencias de prensa de la portavoz no es vocación de servicio, sino afán de combate; no es humildad para escuchar y responder, sino soberbia para corregir y refutar. Hasta la escenografía refuerza esa postura: habla desde un atril y una tarima, empeñada en ubicarse sobre un pedestal. Puede parecer anecdótico, pero contrasta incluso con jefes de Estado que, en la mayoría de los países democráticos, hablan con la prensa en un plano horizontal, sin ponerse por encima ni mirar desde lo alto. Una búsqueda de protagonismo personal también parece conspirar contra una función que, bien ejercida, debe procurar que el mensajero no se ponga por delante del mensaje.

Las últimas conferencias de la portavoz –en días de singular zozobra por la delicada crisis política y económica que agobia al país– reforzaron la actitud de intolerancia con sarcasmo y descalificaciones hacia los periodistas. Con impostada suficiencia, la funcionaria desautorizó la pregunta de una cronista sobre rumores de renuncia del Presidente y mandó a “cambiar de supermercado” a un profesional que la consultó sobre los aumentos de precios. No fueron reacciones aisladas, sino partes de una colección de hostilidades que se ha convertido en la marca de su gestión. Más allá de lo chocante que pueda resultar el tono de tosca altanería, las reacciones de la vocera oficial traducen desconexión con la realidad y falta de sensibilidad para interpretar las angustias de la ciudadanía. ¿Todos los ministros se sienten identificados con ese tono zumbón que desprecia y subestima las preocupaciones de la sociedad? La pregunta surge detrás de un protagonismo que, a falta de diferenciaciones, hoy amenaza con expresar el tono general del Gobierno.

La portavoz no les habla a los ciudadanos, sino a sus jefes, que –aún divorciados– quizá se unan en el festejo de las estocadas contra la prensa

¿De quién se burla la portavoz cuando manda a un periodista a cambiar de supermercado y ridiculiza la inquietud por la inflación? Se burla de la propia sociedad, que espera del Gobierno comprensión y explicaciones, no displicencia y negación. Además, cuando el poder señala a un periodista con el dedo –como ya ha hecho varias veces la vocera–, se incurre en una forma no demasiado sutil de intimidación.

Cualquier funcionario está en su derecho de no contestar una pregunta, o de dar su visión de las cosas, marcando aun discrepancias con apreciaciones u opiniones de la prensa. Lo que no tiene es derecho al atropello ni a la descalificación del que interroga con profesionalismo y respeto. Cuando desde el poder no se reconoce ese límite, no solo se transgreden normas de urbanidad y de buen gusto: se debilita la convivencia democrática. No comprender el rol de la prensa independiente es no comprender las reglas del sistema republicano. Ver en el que pregunta a un contrincante, y tratar de herirlo con el filo de una ironía vulgar, no es propio de un servidor público, sino de alguien que se permite el abuso de poder y que hace valer, con torpeza, su posición dominante.

Para comprender la beligerancia que baja desde el atril de la portavoz presidencial, tal vez resulte ineludible reparar en algunos antecedentes de su trayectoria pública. Profesora y figura de la Facultad de Periodismo de La Plata, presentaba sus clases como “una batalla contra los medios hegemónicos”. La doctrina de esa casa de estudios (que premió a Hugo Chávez como estandarte de la libertad de expresión) reivindica un estilo faccioso de comunicación y concibe el periodismo y la docencia como herramientas de militancia y de combate. Las cátedras y los cargos públicos son “puestos de lucha”, que –no por casualidad– suelen estar impregnados de opacidad, manejos turbios y ambiciones desmedidas. Desde esas trincheras, el profesionalismo y la independencia son vistos como amenazas a los cotos de poder. Son ámbitos en los que se penaliza la disidencia e incomodan las preguntas. La actual portavoz presidencial viene eludiendo las respuestas desde su escandaloso paso por la Comisión Provincial por la Memoria (hace casi 20 años), donde fue denunciada por Estela de Carlotto por malversación de fondos. El derecho al olvido le permitió, en las últimas dos décadas, cobijarse en poltronas del Estado.

Desde sus tiempos fundacionales, el kirchnerismo ha exhibido dificultades para convivir fuera de la burbuja oficialista. Eso lo ha llevado a expandir su propio universo de medios militantes y a convertir la radio, la agencia noticiosa y la televisión públicas en dispositivos al servicio de un aparato propagandístico. También ha colonizado universidades, organismos de derechos humanos y ámbitos de la cultura. Ese modelo de apropiación no solo ha lesionado la calidad institucional, sino que les ha costado (y les cuesta) muy caro a los contribuyentes. El universo propio no se financia con convicciones, sino con plata del Estado. De ese ecosistema emerge la actual portavoz presidencial.

Ser “la voz” de un gobierno implica una responsabilidad institucional y un compromiso con la ciudadanía. Darle respuestas a la prensa es dárselas a la sociedad. No es una concesión, sino un deber. Ignorar estas nociones básicas implica una ruptura del contrato que supone la función pública en una democracia. Por eso, las provocaciones y las ironías de la portavoz no se circunscriben a un grotesco stand up unipersonal desplegado desde las tarimas del poder. Son la expresión de una cultura política que concibe los cargos como privilegios y prerrogativas, no como obligaciones y deberes. Refleja una visión totalitaria del Estado, que cree en el discurso único, en el monopolio de “la verdad” y en que la falacia y la mentira se justifican al servicio de “la causa”.

¿Tan difícil es bajar el dedo, ejercitar la escucha y responder e informar con seriedad y vocación de servicio? Se trata, simplemente, de rendir cuentas de los actos de gobierno.

El problema, en definitiva, no es la portavoz, sino lo que ella representa: una concepción sectaria, autoritaria y a la vez incompetente, que se ha enquistado en el poder. Sus descalificaciones, ante la incomodidad de tener que responder preguntas, no desentonan con las de un presidente que ve “idiotas”, “conspiradores”, “especuladores” y “golpistas” por todos lados, ni con una vicepresidenta que humilla a propios y ajenos en un revoleo de juicios altisonantes. La portavoz no les habla a los ciudadanos, sino a sus jefes, que –aún divorciados– quizá se unan en el festejo de las estocadas contra la prensa. Lo curioso es que oficialistas que no comparten esa cultura ni esos rasgos no logren despegarse de tanta intemperancia.

La Argentina merece una portavoz de la cordura, que exprese la cultura del diálogo, de las normas, del respeto por el otro y de la aceptación civilizada de las diferencias y el debate. ¿Tan difícil es bajar el dedo, ejercitar la escucha y responder e informar con seriedad y vocación de servicio? Se trata, simplemente, de rendir cuentas de los actos de gobierno. En ese ejercicio tan elemental como sencillo tal vez radique uno de los desafíos primordiales de nuestro tiempo. Una voz serena, confiable y mesurada, aportaría, desde el poder, mucho más que un cambio de estilos y de formas. Ayudaría a tender puentes y cicatrizar heridas, en un país que ya no resiste más intolerancia y más antagonismos.