La educación, motor del desarrollo

Potenciar el capital humano de los jóvenes y generar conocimiento teórico y aplicado son aportes clave para el crecimiento y para el diseño de las políticas públicas que el país necesita

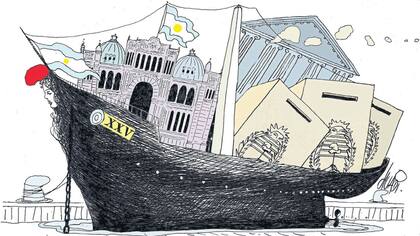

Extracto del discurso que brindó el rector de la Universidad Torcuato Di Tella en la cena realizada la semana pasada con motivo del XXV aniversario de esa institución

Este año celebramos en la Argentina el Bicentenario de la Declaración de la Independencia y el centenario de las primeras elecciones democráticas. Sin embargo, aunque independiente y accidentadamente democrático, nuestro país no ha logrado todavía un desarrollo sostenido. Algunos creen que lo alcanzamos hace un siglo y lo perdimos. Yo soy de los que piensan que, aunque nos engañen aquellos 30 años dorados en los que se extendió la frontera agrícola o que nos confunda cada tanto alguna coyuntura favorable en el precio de nuestras materias primas, nunca realmente nos desarrollamos. Más allá de esa discusión, podemos coincidir en que hace décadas oscilamos entre ciclos de ilusión y desencanto en un proceso de decadencia relativa, no sólo respecto del mundo desarrollado, sino también respecto de otros países de la región.

No somos el único país que se quedó entrampado a las puertas del desarrollo. El proceso de desarrollo es difícil y complejo. Pero cuando miramos la lista de naciones desarrolladas, definidas, por ejemplo, por sus niveles de ingresos o por sus indicadores de desarrollo humano, observamos algunas coincidencias importantes.

Vemos, por ejemplo, que, con raras excepciones, son todos países democráticos. Algunos discuten si primero es la democracia o el desarrollo. Esa discusión ya la saldamos en los hechos, esperemos que para siempre: hace más de 30 años que los argentinos vivimos en democracia. Ya los congresistas de Tucumán nos marcaron el camino al constituir una república en vez de una monarquía. Y con la ley Sáenz Peña -aunque todavía sin voto femenino- se eligió que esa república fuera democrática.

Otro rasgo común entre los países desarrollados es su apertura al mundo y su participación en el intercambio internacional de productos, capitales e ideas. También aquí la secuencia entre apertura y desarrollo puede haber variado, pero los países con modestos mercados internos, como el nuestro, cuando lograron desarrollarse lo hicieron viendo al mundo sin ingenuidad, pero como una oportunidad, más que como una amenaza. Para su nivel de desarrollo y su stock de recursos, nuestro país continúa llamativamente cerrado al intercambio internacional.

Un tercer rasgo en común entre los países que lograron desarrollarse es que lo hicieron fundamentalmente sobre la base de sus propios ahorros y sus propias inversiones. Por supuesto que la inversión extranjera ayuda, por ejemplo, a implementar nuevas tecnologías y a explotar economías de escala. Pero en las experiencias exitosas de desarrollo siempre tuvo un rol primordial una burguesía nacional (discúlpenme si utilizo un término fuera de moda), respaldada con políticas públicas apropiadas, en un proceso que se coronó cuando esas empresas nacionales lograron ser competitivas internacionalmente.

Sin plantear una lista exhaustiva, otro rasgo que caracteriza a la mayoría de los países desarrollados es la preocupación central por la educación y la existencia de una pujante red de universidades. Las universidades son necesarias, por un lado, porque forman la principal riqueza de un país, el capital humano de sus jóvenes. Nuestros recursos naturales son valiosos, pero insuficientes para llevarnos por sí solos al desarrollo. Y, lamentablemente, las resistidas mediciones indican que los estudiantes argentinos están mucho más lejos de la frontera del conocimiento de lo que creíamos y de lo que querríamos.

Sin embargo, la contribución de las universidades al proceso de desarrollo no es solamente educativa. El conocimiento, sabemos, no tiene patria. Pero cada país tiene sus propios problemas e instituciones que deben ser comprendidos, sus propios recursos que deben saber explotarse, sus propias políticas públicas que deben ser implementadas y evaluadas. La otra crucial contribución de las universidades al desarrollo es la producción de conocimiento teórico y aplicado a través del trabajo de investigación, en diálogo con el mundo, pero también con su entorno específico.

Sin desarrollo, la tarea de nuestra independencia está incompleta. Así lo vieron ya los líderes de la independencia americana, de Norte a Sur, que entendieron tempranamente la importancia de la educación para la consolidación de sus logros militares y para la prosperidad cívica, cultural y material de nuestras naciones.

Quizás el primero fue Washington. En su célebre discurso de despedida de 1796, cuando declina competir por un tercer mandato presidencial, Washington hace una lista de los peligros que ve para el futuro de la Unión y también de los antídotos para evitarlos. Entre ellos, el primero que señala es "promover, como un objetivo de importancia primordial, instituciones para la diseminación del conocimiento. En la medida en que una estructura de gobierno democrática se basa en la opinión pública, es esencial que la opinión pública sea educada".

Jefferson fue más específico. Después de culminar su segunda presidencia, dedicó su vida a la fundación de la Universidad de Virginia. Tan importante consideró él esta tarea para la nación que soñaba que, en el epitafio de su tumba, que él mismo redactó, dejó el siguiente texto: "Aquí yace Thomas Jefferson, autor de la declaración de la independencia norteamericana, del Estatuto de Virginia para la libertad religiosa y padre de la Universidad de Virginia". No incluyó entre los tres logros por los que quiso ser recordado haber sido dos veces presidente de los Estados Unidos, pero sí haber creado una universidad.

Bolívar tenía una preocupación semejante. Cuando, en 1819, crea en Bogotá una escuela especial para los niños huérfanos de la guerra de la independencia, explica que "la educación e instrucción pública son la más sólida base de la libertad de los pueblos".

Nuestros próceres también compartieron con Washington, Jefferson y Bolívar la convicción de que la independencia era sólo el primer paso. Cuando Belgrano recibe en 1813 un premio de 40.000 pesos de la Asamblea Constituyente por las batallas de Salta y Tucumán, decide donar los fondos para la dotación de cuatro escuelas públicas. Y cuando el Cabildo de Santiago de Chile le entregó a San Martín 10.000 pesos por la victoria de Chacabuco, fondos que necesitaba crucialmente para combatir en Perú, decidió en cambio donarlos a la creación de una biblioteca en esa ciudad. "Las bibliotecas, destinadas a la educación universal -explicaba San Martín-, las universidades -agrego yo- son más poderosas que nuestros ejércitos para sostener la independencia". Y, vuelvo a agregar yo, para completarla y potenciarla.

Nuestro homenaje al Bicentenario de la Independencia y al centenario de la democracia, en esta celebración del 25° aniversario de la Universidad Torcuato Di Tella, implica una doble responsabilidad con el pasado y con el futuro: valorar y honrar lo que recibimos, pero a la vez trabajar para completar los legados pendientes de nuestros fundadores, pensando también en los que vienen después, nuestros hijos, a quienes querríamos legarles un país independiente, democrático y desarrollado.

Rector de la Universidad Torcuato Di Tella