Juan José Cambre. Los gritos del silencio

La pintura se independiza del paisaje en las obras recientes de un artista que busca despojarse de las formas, exhibidas en Colección Fortabat

Afuera, un paisaje urbano de Puerto Madero, barcos amarrados y el cielo que se abate sobre el perfil de las torres; adentro, una sucesión de enormes telas de colores planos sin más anécdota que la sombra que proyecta un espectador solitario.

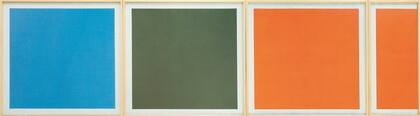

Este contraste entre paisaje y abstracción define Mano de obra, la muestra de obras recientes de Juan José Cambre curada por Lara Marmor en Colección Fortabat. El peso pesado lo constituyen los veintiún monocromos agrupados con el nombre de Artforum que están emplazados frente al dique; además, hay otras series, como Novum Ovum, 45 verdes (crataegus), un video de Francisco Garamona y Javier Barilaro y una intervención en la ventana, todo acompañado por un catálogo con textos de la curadora y de Ezequiel Alemian.

Cambre es dueño de una larga trayectoria profesional. Nacido en Ramos Mejía en 1948, es arquitecto y en su primera juventud pasó un par de años por el taller de Yuyo Noé. También estudió filosofía y estética durante cuatro años con un gran formador de artistas, Lucas Fragasso, que lo ayudó a “entender la obra como construcción en contraposición con la idea de la Musa, de la inspiración”, según palabras del artista.

A lo largo de su carrera, la imagen de este artista se ha diferenciado netamente de la de sus colegas. A grandes rasgos se pueden enunciar las siguientes etapas: en los años ochenta adscribió a una poética neoexpresionista muy en boga en Alemania y en Italia, y fuertemente apoyada por críticos locales como Charlie Espartaco y Jorge Glusberg. En los años noventa, durante una década, pintó casi exclusivamente vasijas sobre fondos neutros, como formas flotando en el aire. A principios de 2000 se instaló en Costa Rica por unos tres años, y comenzó una serie inspirada en sombras de ramas y reflejos de agua, hasta que su obra derivó a una monocromía casi absoluta, sin atisbos de figuración.

Del susurro al canto

Las series de las vasijas, de las sombras de ramas y de los monocromos hacen alarde del silencio. En las dos primeras, la figuración es apenas una excusa, un susurro, mientras que el color es dominante. Cualquier discurso que las acompañe atenta contra su esencia.

Desde todas las expresiones culturales, la religión, la filosofía, la sabiduría popular, la música y el arte se trató de caracterizar el silencio. Se dice que Buda dio un sermón sin pronunciar palabra; simplemente, sostuvo una flor ante sus discípulos. Fue suficiente para quien lo entendiera.

Pablo Trullenque y Carlos Carabajal escribieron una chacarera (“Entre a mi pago sin golpear”) que dice: “Cantor para cantar si nada dicen tus versos, / ¡ay! para qué vas a callar al silencio, / si el silencio es un cantor lleno de duendes en la voz”.

El aforismo séptimo del Tratado lógico-filosófico (1921) de Ludwig Wittgenstein dice secamente: “De lo que no se puede hablar, mejor es callar”.

En 1952, el músico estadounidense John Cage creó 4’33’’ con una única palabra en latín, Tacet, que indica al intérprete guardar silencio y no tocar su instrumento durante cuatro minutos y treinta y tres segundos.

Un par de años después, en 1954, el francés Yves Klein comienza su etapa de producción artística con un catálogo de monocromos que llevaba un texto de su amigo Claude Pascal (firmado Pascal Claude). Eran líneas que, a la manera de un párrafo, tenían sangrías y ningún texto.

Más allá de cualquier ostentación teórica, la fascinación del silencio fue experimentada por Cambre desde niño; en una entrevista con Lucrecia Palacios Hidalgo afirmó: “Hasta los diez años cumplí con todos los ritos: iba a misa, me confesaba, me atraían el silencio de la iglesia, de las imágenes. Es más: eso me parecía la belleza”.

Perseverancia

En la puerta de su celda, el anciano Ambrosio tenía pegada una pequeña bandera de Suiza, su país de origen. Charlaba con un huésped en el jardín del monasterio benedictino de la localidad de Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Entre los rosales, el monje encorvado se despide hasta mañana, y el huésped contesta que se iría al día siguiente. Desconcertado, Ambrosio dice: “¿No le gusta acá? A mí me encanta, por eso me quedé sesenta años”. Tiempo más tarde, el huésped entendió que si uno era feliz donde estaba, no hacía falta irse.

Es probable que un bienestar semejante hizo que Cambre pintara vasijas durante diez largos años. En 1989 realizó la primera muestra de vasijas para la apertura de la galería de Adriana Rosenberg. Se había inspirado en un pote que usaba para mezclar colores. Terminó la serie hacia 1999. Según el artista, hubo dos pinturas que le dieron la pauta del fin; en una, la vasija se fundía con el azul del fondo; en la otra, el cuadro era un color plano que tapaba la vasija, excepto la boca que quedaba como un óvalo blanco. De ahí pasó al color como temática.

Desapego

El vaso, la copa, el cuenco y sus equivalentes son variantes del mismo arquetipo, que representan la receptividad femenina y las emociones. El cuenco es una de las más arcaicas expresiones alfareras del ser humano: desplaza la función de la mano como receptáculo de agua o comida.

Se cuenta que el filósofo griego Diógenes de Sinope, también llamado el Cínico, vivía sin más propiedades que su bastón, su manto y un cuenco para comer y beber. Cuando vio a un niño beber agua con las manos en una fuente se dio cuenta de lo innecesario que era su cuenco.

Un proceso semejante sucedió con las vasijas de Cambre. Al principio se distinguía claramente la figura del fondo, y había detalles como un reborde en la boca, cierta decoración y hasta una base que las sustentaba. Con el paso del tiempo se hicieron cada vez más simples, hasta llegar a una forma esquemática. Y, más tarde, a una abstracción de forma y color. Como Diógenes, Cambre también aprendió a desprenderse de la vasija.