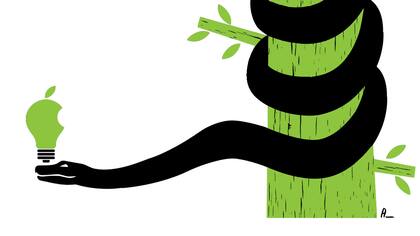

Innovación: el lado B de la novedad permanente

Innovar es el mandato en la política, las instituciones y los negocios, pero tiene un costado oscuro

La llamada resultaba extraña. Pablo Lezama, un creativo y planner publicitario, pensó de entrada que se trataba de una broma. Desde una empresa de Centroamérica le estaban pidiendo un plan de “desitoxicación” de innovación. “Un año antes habían contratado un gerente general que se subió absolutamente a todas las modas de la agenda de innovación: concursos de ideas, premios al ‘fracaso’ del año, abrirse a colaborar con la competencia, etcétera. El resultado fue un desastre total en términos del desposicionamiento de una marca histórica en ese país. Ahora no sabían cómo dar marcha atrás”, cuenta Lezama, hoy CEO de la agencia de innovación FogDog, de Caroys y Darío.

El pedido era inusual, porque Lezama estaba acostumbrado justamente a lo contrario: llamados para impulsar –y no para desandar– un proceso de innovación en compañías aversas al cambio, y que quieren subirse a una moda arrolladora: sólo en el último trimestre de 2015, en la plataforma de ventas de Amazon aparecieron 300 libros nuevos de no ficción que llevan a la palabra “innovación” en el título. En los posgrados de negocios se apela ahora a “mentes disruptivas”, y la terminología está de moda entre empresas, gobiernos e instituciones civiles.

No por nada el profesor de Harvard Clayton Christensen, que en 1997 escribió su best seller El dilema del innovador, una biblia para la tribu disruptiva, es el gurú más caro para contratar en convenciones, según consignó The Economist.

En aquella obra, Christensen sentó las bases para un enfoque sobre aquellos campos de negocios “desafiados” por una nueva tecnología, o por una modificación radical en el paradigma de comercialización, que provoca un cambio sistémico, como ocurrió con la aparición de iTunes en el sector de la música, o con SouthWest en el segmento de las aerolíneas. “Desde entonces, todo estamos disrumpiendo o siendo disrumpidos”, se burló en un artículo del New Yorker la historiadora de Harvard Jill Lepore. La profesora de Historia se sumó a un pelotón de economistas que comenzaron a atacar a las ideas de Christensen porque representan una colección de casos dudosos, a veces con errores o surgidos de fuentes cuestionables.

En un artículo titulado “Dejemos todos de decir la palabra ‘disrupción’ a partir de ahora”, el escritor y bloguero especializado en temas de negocios y tecnología Kevin Roose advirtió que toda la teoría de Christensen fue desarrollada en el ámbito de los negocios, con evidencia que supuestamente respalda la idea de “lanzarse a disrumpir” en el mundo de las empresas. Pero como la idea se puso de moda, otras instituciones, para las cuales las leyes de oferta y demanda del mercado no rigen en forma “pura”, también se largaron a nombrar “directores de innovación” para no perder el tren. “Los hospitales, los colegios, las universidades, tiene obligaciones con sus alumnos y con sus pacientes, deben tener mucho cuidado de aplicar estas conclusiones sin beneficio de inventario”, advierte Roose.

En su novela Hocus Pocus, escrita en 1990, Kurt Vonnegut menciona lo que, para él, es una de las debilidades más grandes de la condición humana: “Todos quieren iniciar una construcción y nadie quiere ocuparse luego del mantenimiento”. La frase del autor estadounidense resuena fuerte en el debate sobre la innovación: cada vez hay más académicos que aseguran que el foco en ideas nuevas que hacen actualmente las empresas, los gobiernos y los medios es excesivo. Un artículo provocativo, firmado en la plataforma Medium por dos investigadores del Instituto de Tecnología de Hoboken, Lee Vinsel y Andrew Russell, llamó a rescatar del olvido a las personas que se dedican a tareas de mantenimiento. “Las élites empresariales y políticas de Silicon Valley, Wall Street y Washington sobrevaluan radicalmente a la innovación, cuando lo que realmente cuenta para el 99% de las personas es lo que sucede después de un proceso disruptivo”, dicen los académicos.

Aunque Apple, Pixar o Google son celebradas en el imaginario público como empresas super innovadoras, ninguna de las tres fue la primera en inventar lo que venden actualmente: simplemente fueron las que mejor lo hicieron. En casi cada caso de éxito, la empresa dominante aprovechó la experiencia y aprendizaje de los primeros para crear un producto o experiencia mucho mejor que los que venían antes. Un detalle a nivel local: los cuatro “unicornios” (empresas de más de mil millones de dólares) que tiene la Argentina (Mercado Libre, Despegar, Globant y OLX), que celebró Mauricio Macri en el reciente Foro de Inversión, no fueron pioneros globales en lo suyo. Por este hecho, muchos académicos y economistas de la innovación suelen tratarlos con desprecio, como “copycats” pero sin un valor de originalidad.

El “rehab” de la disrupción

Así como a Lezama lo quisieron contratar de Centroamérica para armar una suerte de “rehab” de la innovación, hay personas que directamente se están dedicando a estudiar y analizar los conflictos que produce esta moda consumida en exceso.

En el epicentro del trauma hay una brecha creciente entre promesa y realidad se está volviendo una moneda cada vez más corriente en el campo del emprendedorismo, donde la carrera por lograr “una idea con impacto en más de 1000 millones de personas” (como promueve Singularity) deja demasiadas historias de frustración en el camino.

Ingrid Toppelberg es una economista argentina, que estudió en la Universidad Torcuato Di Tella pero que desde hace tres años vive en Boston. Su mamá es psicóloga y su papá trabaja en banca de inversión: “Tal vez por esa mezcla terminé haciendo un proyecto para ayudar a innovadores y emprendedores super exitosos que, paradójicamente, sienten que son un fraude”, cuenta Toppelberg.

El lugar elegido para esta “terapia de grupo” para super emprendedores fue el MIT, un centro de estudios icónico para la innovación en la costa este de los EE.UU. “Cuando estás trabajando en ambientes disruptivos, de mucha innovación, estás creando algo nuevo que es difícil relacionar con lo que conocemos. Cuando AirBnb empezó, les costaba mucho explicar el concepto, los creían locos y nadie pensaba que la gente iba a permitir extraños en su casa. Hay una fina línea entre ‘innovación’ y ‘locura’ y creo que navegar este delicado equilibrio es uno de los principales desafíos del emprendedor”, agrega.

El psicólogo Gabriel Schwarts cree que esta sensación imperante de “cambio acelerado” es pendular, que ya sucedió en otras etapas, y que en un futuro cercano muy probablemente volvamos a valorar la “estabilidad” por sobre la “velocidad”. “¿Se caerán Tinder, los emprendedores y renacerán las dinámicas de largo plazo”, se pregunta. “Las personas necesitamos buscar certezas y seguridad.”

En un contexto global donde los “unicornios” se están volviendo más raros de ver (y los que hay, además, sufren críticas por falta de transparencia y por valuaciones infladas), la tasa de éxito de una start up es de menos del 10%. Según datos del IAE, un 80% de los nuevos emprendimientos argentinos no sobreviven más allá de los dos años.

“Está de moda romantizar a los emprendedores. Los profesores de las escuelas de negocios alaban sus modelos disruptivos, los políticos los adulan por ser creadores de riqueza, y las revistas sacan a Richard Branson en su casa del lago de Como. Pero la realidad puede ser tan romántica como un chicle de vidrio: cero seguridad laboral, ansiedad con el dinero propia de ludópatas crónicos y vida social de ermitaños”, sostuvo un artículo titulado “emprendedores anónimos” en el semanario The Economist. Para el emprendedor Santiago Bilinkis, tecnólgo y autor de Pasaje al futuro (Sudamericana), “ser emprendedor no es una receta para la felicidad”, como a veces se quiere hacer creer desde el discurso dominante.

En la plataforma Medium, el empresario Ali Mese publicó un texto que causó furor: “Cómo abandonar mi empleo corporativo por mi sueño de start-up arruinó mi vida”, con cientos de miles de lecturas en su primer día de publicación. Allí Mese recomienda tener en cuenta, antes de embarcarse en este tipo de viajes, que el dinero se acaba mucho antes de lo previsto, que las presiones familiares son intensas y que hay que contar sí o sí con una pareja comprensiva, o comprensivo. Y cita la máxima de Lory Greiner: “Los emprendedores están dispuestos a trabajar 80 horas por semana para evitar tener que trabajar 40 horas por semana”.

Años atrás, la especialista en marketing, periodista y directora técnica de fútbol Kiwi Sainz escribió una columna en una revista dominical sobre los “emperdedores”, para lo cual se inscribió en un taller de gestión empresarial, una suerte de terapia de grupo para microemprendedores. Muchos de los compañeros de Kiwi en el curso eran cuentapropistas a la fuerza, obligados a empezar de nuevo luego de haber sido despedidos con una indemnización. “¿Vos pensás que a mí me gusta ser independiente? ¿Sabés las ganas que tengo de tener un jefe?’”, le confesaba uno que se había pasado tres meses recorriendo los caniles de las plazas para convencer a paseaperros de que distribuyeran su comida para mascotas. “Fichás, hueveás, chateás, te vas. Eso es un buen laburo.”