Gustav Meyrink: el ocultista ilustrado

“Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento: el momento en que el hombre sabe para siempre quién es”. En el caso de Gustav Meyrink ese momento de industria borgeana sucedió el 14 de agosto de 1892: tenía 24 años y estaba solo en su habitación, a punto de disparar la pistola con la que había decidido suicidarse. Entonces escuchó un ruido y enseguida vio que deslizaban bajo la puerta un folleto que llevaba un título sugestivo: La vida que vendrá. A partir de esa experiencia, que él mismo cuenta en su relato autobiográfico “El piloto”, Meyrink se dedica obsesivamente al estudio y la práctica del ocultismo, la Cábala, la alquimia, el yoga y otras yerbas.

El nacimiento de Meyrink, del cual están por cumplirse ya 150 años, ocurrió el 19 de enero de 1868 en Viena. Fue el hijo ilegítimo de la actriz María Meyer y del aristócrata alemán Friedrich Karl Varnbüler, quien mantuvo en secreto el nacimiento de su hijo para evitar un escándalo.

En su obra abundan sociedades secretas, fantasmas, incestos -como en los excepcionales relatos del libro Murciélagos-, viejas leyendas y tradiciones -como la que se retoma en La noche de Walburga cuando se produce un levantamiento popular-, herencias que cambian el destino, reencarnaciones y enterrados vivos -como sucede en su última novela El ángel de la ventana de Occidente en la cual el narrador toma la personalidad del famoso alquimista inglés John Dee, uno de los personajes más enigmáticos del Renacimiento-.

El nudo entre su vida y su literatura, ajustado por extrañas coincidencias y múltiples atribuciones, es tan fuerte que no se puede desatar. Por ejemplo, aseguraba que en 1895 se le apareció en sueños a su amigo el pintor Artur von Rimay, o que en 1901 logró comunicarse a través de un espejo con Philomena Bernt, su segunda esposa y prima del poeta Rainer Maria Rilke.

Bastardo con gloria y con penas, la marca de Meyrink en la literatura es tan profunda que inspiró, en un mismo movimiento, las historias de escritores como Kafka y Borges, algunas de las teorías de C. J. Jung y hasta podría pensarse como un antecedente literario del cine de David Lynch.

Aunque no se conoce demasiado sobre su infancia y juventud, algunos testimonios dan cuenta de su inteligencia y personalidad. Entre 1883 y 1888, obtuvo brillantes calificaciones en el instituto de enseñanza media de Praga, ciudad a la que llegó a los quince años junto a su madre que, debido al vencimiento de su contrato, se mudaría de ciudad pocos años después, dejándolo a su hijo totalmente solo.

Praga fue para Meyrink una tierra prometida en la que vivió veinte años y de donde se terminó yendo por la puerta de atrás. Y a pesar de que mantuvo con Praga una tumultuosa relación de amor-odio, es sin dudas la ciudad que más aparece en su obra, aun cuando nunca más haya vuelto, aun cuando muchas veces se refiera a ella sin nombrarla. En El ángel de la ventana de Occidente uno de los personajes la recorre incluso antes de visitarla: “soñé a menudo con una ciudad vieja y sombría, con tal exactitud y claridad que con el tiempo me fue posible pasear por ella y buscar con gran seguridad calles, plazas y casas; y siempre encontré lo que buscaba, de modo que apenas podía decir que lo había soñado.”.

Meyrink fundó y dirigió en Praga el banco Meyer y Morgenstern hasta que se produjo una abrupta y, acaso, injusta quiebra. En Praga transcurrió aquel intento de suicidio, en Praga conoció a su amada Philomena Bernt, en el extinto Café Continental de Praga, entre tableros de ajedrez y botellas de licor, pontificaba Meyrink sobre ocultismo ante un séquito de místicos, charlatanes, estafadores, lacayos y sabios.

Cuando lo conoció en 1902, Max Brod cayó rendido ante su hipnótica personalidad y fulgurante prosa: “Era el anfitrión más amable que pueda existir y su casa estaba repleta de un mobiliario extraño y lujoso, entre sus amigos había un coleccionista de moscas muertas y un comerciante que vendía libros de segunda mano solo con el consentimiento de un cuervo domesticado.”

La fama entre excéntrica y adivinatoria de Meyrink comenzó a dispararse a tal punto que un grupo de conocidos le pidió que adelantara, tres días antes, el precio que alcanzarían en Bolsa algunas acciones. Meyrink aceptó y les predijo el valor de veinte acciones. Aunque muchos se burlaron, cuando la Bolsa anunció finalmente las cotizaciones, tuvieron que reconocer que dieciséis de los valores predichos por Meyrink resultaron exactos.

En la misma época, como solía hacer con frecuencia, retó a duelo a un oficial por una cuestión menor –el hombre no había saludado a su esposa—y, aunque algunos aseguran que fue por miedo, el militar rechazó batirse argumentando el origen bastardo de Meyrink. El conflicto desembocó en un largo proceso jurídico: el escritor pasó dos meses en la cárcel y nunca pudo recuperarse de la bancarrota, la amargura y la falta de confianza que, se supone, debe tener, en principio, todo banquero.

Por todo eso decide irse de Praga en 1904 recalando en ciudades como Viena o Múnich, donde nace su único hijo Harro Fortunat, cuya vida iba a desmentir rotundamente ese segundo nombre.

Insoportablemente vivo

Fuera de Praga y, cada vez con menos ingresos, un amigo lo convence de probar suerte con la literatura. Sus primeros relatos aparecen en la prestigiosa revista Simplicíssimus de Múnich con buena repercusión. Mientras tanto, traduce las obras completas de Dickens y El libro de los muertos egipcio. Pero fue el gran éxito de su primera novela El golem (1915) lo que lo situó en un primer plano literario. Uno de sus más fanáticos lectores fue el propio Kafka quien no dudó en decir que: “El golem reproduce maravillosamente la atmósfera del viejo barrio judío de Praga”. Efectivamente, la novela está ambientada en el antiguo gueto antes de su demolición en 1890 que tuvo como objeto terminar con los focos de infección y epidemias. Recreación libre de una leyenda antigua que se remonta a fines del siglo XVII, El golem habla más de una búsqueda interior que de aquel ser creado con barro del Moldava por decisión de un rabino. Y empieza, dicho sea de paso, con un error: el momento en que el narrador se lleva de un café el sombrero de un tal Athanasius Pernath, tallador de piedras preciosas que padece una extraña amnesia que le hace ver parte de su infancia y juventud como “una casa con habitaciones inaccesibles”.

A partir de varios encuentros con personajes de toda calaña y la siempre palpitante atmósfera del gueto judío, Pernath atraviesa un sinuoso camino iniciático en el que no faltarán tramas policiales, enamoramientos, una temporada en la cárcel y la manifestación de sus más profundos monstruos con el objetivo de abrir por fin esas habitaciones cerradas.

A pesar de su persistente éxito, El golem no llevó tranquilidad económica a su autor que, acuciado por serios problemas financieros, se vio obligado a vender muy rápido los derechos de la novela. Pero peor era lo que el libro, en otra retorcida articulación entre vida y obra, anunciaba. El final del personaje del estudiante Charousek anticipó la terrible muerte de Harro Fortunat, el 12 de julio de 1932. Luego de quedar paralítico tras haber tenido un accidente de esquí, el único hijo de Meyrink decide quitarse la vida a los veinticuatro años, la misma edad que tenía su padre cuando intentó matarse.

En el prólogo al compilado de relatos de Meyrink que incluyó en su colección de literatura fantástica La biblioteca de Babel, Borges cuenta que una baronesa de Praga le dio un ejemplar de “un libro reciente y de índole fantástica”: El golem. Unas líneas más abajo revela que, en el año 1929, le hace llegar a Meyrink su traducción del relato “J. H. Obereit visita el país de los devoradores del tiempo”, la historia de un hombre que descubre una sociedad secreta que se remonta al antiguo Egipto, a partir de una visita a la tumba de su abuelo donde, encerradas en una cruz, cuatro letras formaban la palabra VIVO (expresión latina que significa eso: “yo vivo”).

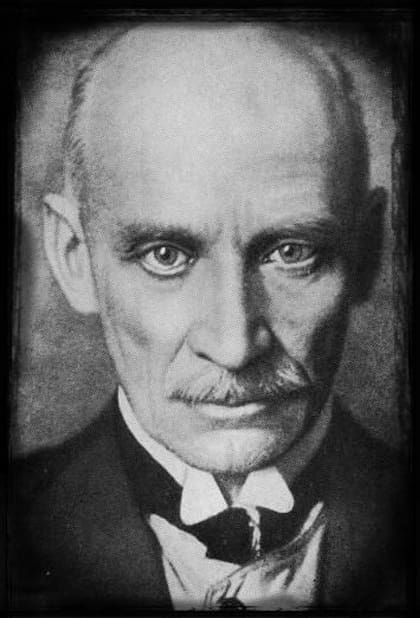

Meyrink le responde con una carta ponderando su traducción y un retrato que genera en Borges una impresión profunda: “No olvidaré los finos rasgos del rostro envejecido y doliente, el bigote caído y el vago parecido con nuestro Macedonio Fernández”.

Meyrink murió el 4 de diciembre de 1932, poco después de la muerte de su hijo y apenas un año antes de la llegada al poder del nazismo que, al igual que sucedería luego con el comunismo, se iba a encargar de prohibir su obra. Recién en la década del noventa sus libros volvieron a circular en buena parte de Europa.

Meyrink está enterrado en el cementerio de Starnberg, Alemania, junto a su mujer y su hijo. En su epitafio se lee una palabra: VIVO.