Frankenstein. Un mito que refleja miedos muy actuales

A 200 años de su publicación, el libro de Mary Shelley, enraizado en lo más profundo de nuestra cultura, condensa los temores humanos a una ciencia fuera de control

1 minuto de lectura'

1 minuto de lectura'

En una época en la que la muerte asolaba las cunas, Mary Shelley tuvo cinco hijos. La primogénita murió en una habitación pobre y fría de Londres, incitando luego en su madre fantasías de resucitación. El segundo, William, falleció en Italia de cólera o fiebre tifoidea. Clara murió en Venecia, a los dos años de edad, y Percy, que corrió con más suerte, vivió hasta los 70. Al quinto, que terminó siendo el más longevo, la escritora inglesa lo llamó Frankenstein o el moderno Prometeo: acaba de cumplir doscientos años y sigue más vivo que nunca, como mito de interminables adaptaciones y desfiguraciones y, en especial, como médula narrativa de la ciencia moderna.

Aunque solo unas cuantas personas leyeron en la actualidad esta novela epistolar publicada en forma anónima en 1818, todo el mundo ha oído hablar alguna vez de Frankenstein: un intento de la autora de lidiar con el trauma de perder a un bebé; una advertencia sobre los límites de la investigación y la ciencia sin ética; una historia sobre el conflicto entre el creador y lo creado; un relato sobre el afán por el conocimiento y la responsabilidad que viene aparejada; un hombre que intenta eliminar de la ecuación a la mujer en la reproducción y creación de vida. Las lecturas pueden ser infinitas. Frankenstein forma parte de nuestro vocabulario cultural, de nuestro depósito de referencias compartidas y desde ahí fogonea el imaginario científico actual. El monstruo aún sigue increíblemente vivo.

Con dieciocho años, esta joven baja, de aspecto frágil pero de imaginación ardiente fue una médium que canalizó los deseos y miedos de su época e inyectó tanto en la memoria colectiva como en el torrente sanguíneo de la ciencia una advertencia, el espejo literario donde ver reflejadas las necesidades humanas de superar los propios límites y las caóticas consecuencias de sus pretensiones de crear seres artificiales, el acto "antinatural" por antonomasia. A diferencia del mito de Prometeo, la leyenda del Golem y la historia de Fausto y el homúnculo, Victor Frankenstein no invoca la ayuda de una deidad u otro agente sobrenatural. Por primera vez, Shelley compuso un protagonista que infundía vida mediante sus conocimientos de física y química. "Lo maravilloso de este nuevo universo era que no había dios en él –señaló el escritor de ciencia ficción Brian Aldiss–. Frankenstein le dio espalda a la alquimia y al pasado abrazando la ciencia y el futuro".

Mary Shelley estaba al tanto de los esfuerzos de los filósofos de la naturaleza agrupados en lo que se llamó el pensamiento vitalista, que buscaban descubrir aquello que separaba la materia animada de lo inanimado. Las discusiones sobre la electricidad, el alma y las posibilidades de la vida artificial eran comunes en los círculos literarios y políticos en los que ella y su esposo se movían. En el texto original, sin embargo, las explicaciones científicas son pocas. No hay truenos, ni interruptores chisporroteantes, ni un enorme laboratorio, ni el grito exultante de "¡Está vivo!", detalles agregados en las sucesivas adaptaciones.

Una creación distinta

A lo largo de sus doscientos años, el muerto-vivo atravesó una importante transformación. Pasó de ser una criatura inteligente de 2,40 metros de altura, ágil como un atleta, elocuente, de miembros bien proporcionados, piel amarillenta, pelo negro largo y dientes blancos, un avezado lector de las Vidas de Plutarco, Las desventuras del joven Werther de Goethe y el Paraíso perdido de Milton, hundido en la soledad y la tristeza ante la falta de afecto en la versión original –"más humano que su creador", según el crítico Chris Baldick– a convertirse en una figura torpe, gruñona y de aspecto semimecánico en la adaptación cinematográfica de Boris Karloff de1931, la imagen más popular y distorsionada. El modelo ya no era el hombre salvaje sino el robot.

Mary Shelley perdió el control de su creación tan rápido como Victor Frankenstein: la historia escapó de sus manos y adquirió vida propia. Hubo más de trescientas ediciones de la novela original; más de 150 parodias; al menos noventa películas y algo así como ochenta adaptaciones teatrales. Lo que permaneció inalterable todo este tiempo fue su capacidad de funcionar como vehículo para expresar nuestra ambivalencia colectiva sobre el devenir de las ciencias y las tecnologías. Desde hace dos siglos, sus advertencias acechan en las sombras. A fines del siglo XIX, por ejemplo, la novela encendió las reacciones del movimiento antiviviseccionista victoriano –que se oponía a la experimentación con animales– y configuró la ansiedad pública cuando en Estados Unidos el embriólogo Jacques Loeb afirmó, a comienzos del siglo XX, que la fertilización artificial de los huevos de erizo de mar significaba que la vida creada en el laboratorio era inminente. Desde entonces, cada vez que una tecnología reproductiva corre los límites de lo posible, el pánico moral se desata.

Frankenstein es una de las muestras más contundentes de un loop infinito: así como las ciencias nutren a la ficción, la ficción reconfigura y alimenta a las ciencias. Las referencias frankensteinianas estaban ahí en 1953 cuando Watson y Crick descubrieron la estructura del ADN y se comenzó a hablar de "descifrar el libro de la vida". También en los años setenta durante la aparición de los primeros animales transgénicos, así como antes y después del nacimiento en 1978 de Louise Brown gracias a la ahora común técnica de fertilización in vitro. Las continuas comparaciones entre mito y realidad incluso impulsaron la aparición de neologismos agrupados en lo que en inglés se llama "Frankenwords": frankenfood (palabra usada para hablar de "comida genéticamente modificada"), Frankencells, Frankendrugs.

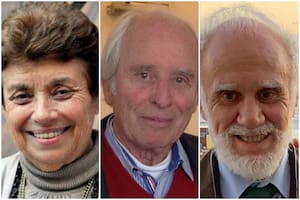

El periodista inglés Jon Turney señala que la historia de Frankenstein está tan profundamente enraizada en la cultura que condiciona nuestra actitud hacia la ciencia y los científicos. El escocés Ian Wilmut –el clonador de la oveja Dolly en 1996–, Craig Venter –uno de los líderes del Proyecto Genoma Humano y creador del primer genoma artificial– y el genetista George Church –pionero en genómica personal y biología sintética– son retratados como Frankensteins modernos. "Hagan lo que hagan los embriólogos contemporáneos, Frankenstein, Fausto o Jekyll ya lo habrán presagiado, y su sombra se cernirá sobre cada discusión biológica", dijo Robert Edwards, uno de los pioneros de la fecundación in vitro.

La persistente imagen del científico ambicioso que produce resultados grotescos –H.G. Wells y su doctor Moreau; Michael Crichton y el empresario John Hammond en Jurassic Park– es más que un llamado a la precaución. Estos personajes de la ficción y sus historias gravitan tanto en el imaginario colectivo que dirigen las percepciones sociales que penden sobre las ciencias. No son inocuas: junto a Un mundo feliz de Aldous Huxley, R.U.R. de Karel Capek y La isla del doctor Moreau de Wells, la novela gótica de Shelley amplifica desde 1818 los miedos despertados por aquellas investigaciones pioneras que se venden como instigadoras de revoluciones y saltos tecnológicos, y a la vez conduce los debates éticos como un director de orquesta. A su manera, Frankenstein enmarca las discusiones acerca de los riesgos de "lo nuevo" así como infecta nuestras ideas sobre qué técnicas restringir y cuáles promover. Por ejemplo, las analogías que los medios y publicistas han trazado entre Frankenstein y la investigación con células madre o la clonación incitan en la opinión pública la irreflexiva aversión hacia los clones.

Lo mismo sucede con la robótica, la inteligencia artificial, la bioingeniería y la posibilidad de ampliar las capacidades humanas, disciplinas que suelen pendular entre el entusiasmo y el miedo. Vemos cada desarrollo a través del prisma de películas como Terminator y Blade Runner, al fin y al cabo, reversiones y extensiones del mito frankensteiniano: robots asesinos para dispositivos electromecánicos y monstruos de Frankenstein para creaciones biológicas. Sumado al ancestral miedo al extranjero, el temor a la ciencia fuera de control, es decir, que los seres artificiales se apoderen del mundo y sojuzguen a los seres humanos, explica muchas de las antipatías que despiertan tanto la edición genética como robots y drones autónomos: ¿qué pasaría si desarrollamos un sistema de inteligencia artificial y se vuelve más inteligente que nosotros? ¿Qué pasaría si los robots considerasen que somos una plaga y decidieran exterminarnos?

La vitalidad del mito radica en su capacidad de cambio, su adaptabilidad y apertura a nuevas combinaciones de significado. Expresa los dilemas éticos y las ambigüedades inherentes a la ciencia y la tecnología, actividades que pueden curar o matar, crear o destruir, proporcionar beneficios o causar daño. Según el paleontólogo Stephen Jay Gould, sin embargo, la historia original de Frankenstein no es una historia ludita sino más bien un relato sobre la importancia de la comunicación en ciencia: si los científicos informaran y educaran mejor al público acerca de sus investigaciones y sus objetivos, tal vez sus "monstruos" no serían abiertamente rechazados. "El pecado de Victor no reside en el mal uso de la tecnología, o en la arrogancia de querer imitar a dios; no podemos encontrar estos temas en el relato de Shelley –escribió Gould–. Victor fracasó porque siguió una predisposición de la naturaleza humana: la repugnancia visceral ante el aspecto del monstruo, y porque no acometió el deber de todo creador o padre: enseñar a su propio pupilo y educar a los demás para aceptarlo".