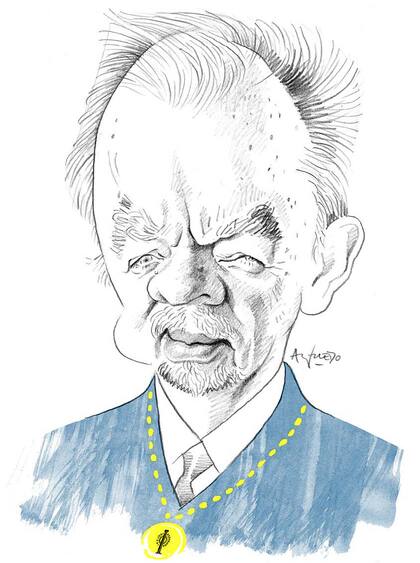

Fernández Díaz, cultor de Jano

En su doble faz de periodista y escritor, el autor de El puñal es un artista del idioma que encuentra inspiración en el trato con los desafíos de este país y de esta época

1 minuto de lectura'

1 minuto de lectura'

Fragmento del discurso de bienvenida a la Academia Argentina de Letras que Santiago Kovadloff pronunció ayer en homenaje a Jorge Fernández Díaz, consagrado como nuevo miembro de esa entidad

Jorge Fernández Díaz está persuadido: la Argentina ha sido infestada por las mafias y esa realidad ahonda la oscuridad de su presente y se proyecta sobre su porvenir. El oficio de Fernández Díaz y una de las configuraciones de su vocación literaria consisten en no dejar de señalar las espinas de esa realidad. En ellas no se agota lo que somos. Pero sin tomarlas en cuenta poco y nada se dirá de lo que somos. Su obra, sin dejar de celebrar la vida, no olvida aquello que la vuelve difícil de soportar. Detrás de la apariencia aparece un escenario social donde la corrupción es ley.

Es factible creer que, de no haber sido periodista, Fernández Díaz no habría encontrado su rumbo como escritor. La crónica policial, practicada en su juventud, y luego el análisis político le enseñaron de qué modo la fe en la impunidad alimenta las iniciativas inconfesables de muchos, cuando huelen el cebo del enriquecimiento ilícito o se dejan ganar por el odio hacia quienes no replican como un eco lo que ordenan decir y hacer. Pero el olfato de cronista no es menos agudo en Fernández Díaz. Discierne, certero, el impulso ciego, voraz y despótico que alimenta esas conductas. No las puede impedir. Pero sabe denunciarlas.

El paisaje que dispara la mayoría de sus creaciones es el de lo usual; esa vida diaria que nos compete a todos y de la que no reniega gran parte de los títulos de sus libros: Mamá, Te amaré locamente, Fernández, Corazones desatados. En esa primera transparencia palpita, agazapada, la hondura que nos va envolviendo cuando se empieza a leer.

El problema de la verdad es que está a merced de la palabra. Y la retórica tanto puede estar al servicio de la violencia como de la mejor convivencia. Fernández Díaz ignora si esa mejor convivencia entre los argentinos sabrá sobrevenir. Sólo sabe que es indispensable. Y está persuadido de que el mal le repugna: la estafa, la mentira, el fanatismo, la siembra de pobreza, la impunidad del crimen, el envilecimiento de la ley por parte de quienes deberían custodiarla.

Lo fantástico, para él, no es otra cosa que la realidad. Esa realidad cuyo doblez nos resulta inverosímil y que, de tan cercana, no parece encerrar misterio alguno. Ese revés de la trama hacia donde se orienta Fernández Díaz, hechizado por el abismo que esconde lo que parece claro y habitual.

Se trata de un escritor construido con la argamasa de nuestro tiempo. Es decir que la Academia Argentina de Letras incorpora hoy a un escritor contemporáneo. A un artista del idioma que encuentra su inspiración y su fuerza elocutiva en el trato con los desafíos de esta época y de este país. Lo recibimos con afecto y admiración en nuestra academia, porque lo valoramos por lo que es, sin olvidar la gratitud que nos inspira. Al leerlo, nos reconocemos como hombres y mujeres de su tiempo. Su obra opera sobre nosotros como un espejo al que acudimos para desconocernos mejor; para no quedar atrapados en los convencionalismos interpretativos que congelan nuestra imagen en un significado estático.

Los personajes de Fernández Díaz se encuentran en sus ficciones y abundan en sus columnas periodísticas. Quien las frecuente reconocerá que por ellas transitan políticos de toda laya, ávidos empresarios, gremialistas de incierta estirpe, sórdidas figuras del mundo policial, mujeres con poder o en busca de poder o resentidas por el poder perdido, mediocres que alzan la voz como quien se pone en puntas de pie para ganar altura, razonables intelectuales o intelectuales impostados, deudores de la idolatría que tributan a sus líderes partidarios, cautos hombres de ciencia, delincuentes que se visten de gala para atenuar la transparencia de su miseria. Inquilinos, todos, del teatro del mundo que inspiran, semana tras semana, la pluma de Fernández Díaz, un retratista de lo más diáfano y lo más opaco. De la confluencia de lo diáfano y lo opaco en el alma de cada uno y en la historia de todos.

Si él fuera creyente y pagano, yo diría que el dios dilecto de Fernández Díaz sería Jano, el bifronte. Y añadiría que, como aficionado a la pintura, es devoto de Rembrandt. Puesto que la confluencia de los contrarios lo atrapa, la antinomia periodismo-literatura no tiene, para él, ninguna consistencia. En sus manos una columna de periódico puede responder al mismo apremio interior que lo impulsa a esbozar un cuento. Y el trabajo artesanal que demanda su composición, atarearlo tantas horas como una página de novela.

Fernández Díaz supo llegar a ser el escritor que, en la ficción y el periodismo, promueve nuestras emociones e invita a la reflexión a no encerrarse en el servilismo. Podría hacer suya aquella aspiración de Camus: "Si hubiese un partido de los que no están seguros de tener razón, me gustaría integrarlo".

También, este buen buceador de la intimidad personal sabe retratar intensidades que todos compartimos y que remiten a los encuentros y desencuentros de quienes se aman, se detestan, se buscan y se dan la espalda, alentados siempre por el deseo de significar algo para alguien, de ser un poco más felices y estar un poco menos solos. Un escritor que sabe contar a sus contemporáneos hechos que es mejor no olvidar si se quiere saber algo más acerca de lo que significan los pronombres personales: nosotros, ustedes, ellos, vos y yo.

Hay quienes están empeñados en caratular a Fernández Díaz como un vocero del pesimismo, olvidando que ningún escritor puede serlo. Que un escritor no puede vivir sin su trato con las palabras como herramienta de encuentro y que eso significa que no deja de buscar un destinatario para ellas. El diálogo, entonces, y no el aislamiento.

No por eso el novelista de El puñal puede ser considerado un optimista. Sí le cabe el sayo de hombre esperanzado. Su fe es literaria: sabe que el hombre, como ha dicho Octavio Paz, está hecho de palabras. Si bien su deseo tiene la nitidez de lo inconfundible, no está seguro de que podrá lograr lo que se propone. De lo que sí está seguro es de que le corresponde, como escritor, dar la batalla que su vocación le impone. "El que desea y no obra engendra peste." La advertencia de William Blake caló hondo en el espíritu de Fernández Díaz. Él es uno de esos hombres esperanzados que habitan lejos del presidio del optimismo y el pesimismo. Lo suyo es el trajín de la insistencia, del esfuerzo perseverante. Del deseo concebido como empeño que no cesa.

Su versatilidad expresiva nos propone algo más que el reconocimiento de su talento. Esa pendularidad tan suya y tan argentina entre el libro y el ensayo periodístico nos asegura que ha dejado atrás las fronteras que enfrentan a los géneros literarios en una tonta disputa por la cumbre de la creación. Que en su palabra confluyen la reflexión de quien sabe meditar y la metáfora de quien sabe imaginar. Fernández Díaz promueve esas convergencias. Leerlo equivale a comprobar que el arte de la palabra está en el tratamiento que a ella se le dispensa, antes que en el género al que se recurre para escribir.

Celebrante como es de los mestizajes, de la expresión bicéfala y la fraternidad entre los opuestos, Fernández Díaz conoce los padecimientos impuestos por el adjetivo indócil y el sustantivo renuente al trato, tanto como cronista de su columna dominical como en la composición de un cuento o una novela.

La literatura le ha dado a Fernández Díaz la oportunidad de cultivar poéticamente esa espléndida ineptitud para definirse, para no encerrar en lo inamovible lo que sólo sabe respirar en libertad, eso que abusivamente quisiéramos nombrar con la palabra yo.