Entre una Argentina que agoniza y otra que asoma

El vestido de terciopelo es un breve relato que Silvina Ocampo escribió en 1959. Se trata de una modista que viaja desde Burzaco hasta Barrio Norte para probarle un vestido a una señora adinerada. Lo hace acompañada de una niña, que es la voz que relata. Por el tipo de tela, terciopelo, o bien porque la clienta había perdido la línea, o porque el clima estaba caluroso, o por un ensamble de los tres factores, la prueba resulta dificultosa: el vestido no calza, tienen que hacer más de un intento, poner talco para que se deslice, hasta que finalmente lo consiguen. Pero una vez que lo tiene puesto la sofoca, la ahoga. El vestido tiene una buena caída, casi no tiene arrugas y luce un espléndido dragón bordado con lentejuelas. Es fantástico pero a la vez insoportable. Cuando la clienta se lo quiere sacar, forcejea, busca alternativas, pero se resigna y piensa que tendrá que dormir con el vestido puesto. La señora agrega, antes de caer muerta: “Es una cárcel. ¿Cómo salir?”.

El populismo ancló la interpretación de este cuento en la lucha de clases y, sobre todo, en la búsqueda de detalles reveladores de cierto desprecio de la señora rica respecto de los pobres que llegan del conurbano. Siempre se las ingenian para urdir un sistema maniqueo de representaciones que divide a las sociedades. Pero en este caso la tentativa de activar el resentimiento presenta demasiadas imperfecciones: la “señora bien” tiene un apellido italiano, Catalpina, lo que para una autora llamada Ocampo no es un dato trivial; la decoración de la casa tampoco ayuda; la clienta no integra la aristocracia vacuna, sino que es más bien una arribista, una integrante de la nueva oligarquía nacida al abrigo de los contubernios corporativos. Catalpina en 1959 bien podría ser la mujer de un empresario prebendario o, incluso, de un sindicalista voraz.

Toda gran obra es multívoca, sus pliegues esconden nuevas perspectivas semánticas, y predictiva, en el sentido de que ve un poco más allá. Un estudiante pobre que a fines de siglo XIX mata a una vieja usurera, para remover y poner en circulación el capital que ella tenía estancado, prefigura lo que sucedería en Rusia dos décadas después: no es que Dostoievski fuera adivino cuando escribió Crimen y castigo, sino que los artistas tienen sensores que pueden percibir lo que está ocurriendo en las napas profundas de su sociedad. El vestido de terciopelo es peligroso, pero es una tabla de salvación. Puede encerrar a la clienta, puede convertirse en una cárcel, el dragón la puede atacar y devorar, pero si se arriesga es porque no tiene muchas más salidas.

Casi a los setenta años, Cristina Kirchner no tiene paz. Se calzó un vestido de terciopelo llamado Alberto Fernández no por una genialidad de estadista, sino porque estaba en un cul-de-sac. Según sus biógrafos, su vida fue una serie de búsquedas de ser otra. Como parte de esa interminable fuga, cuando emitió un tuit en el que se escondía bajo ese disfraz creyó que estaba “usando” al peronismo. Así como la señora Catalpina necesitaba ese atuendo como una prótesis de elegancia (“un género suntuoso y sobrio, que se basta a sí mismo”, declaraba), Cristina precisaba solaparse en un caballo de Troya. No podía elegir a uno de sus adláteres puros, porque no sería creíble, pero tampoco a un opositor genuino, porque no podría manejarlo como a una mascota domesticada. Pero Cristina no solo “usaba”, sino que “era usada”: el peronismo la necesitaba para acceder a puestos y administrar negocios. Eran mascotas recíprocas, una sociedad entre dos náufragos que luchaban por un pescado podrido.

Cuando uno observa el temario y los expositores del fallido encuentro del Grupo de Puebla entiende que el artefacto político que Cristina diseñó en 2019 estaba exclusivamente destinado a rescatarla de las fauces judiciales. Una suerte de operación inversamente proporcional a la que ejecutó el Mossad el 20 de mayo de 1960 cuando secuestró a Eichmann en la Argentina y se lo llevó en un submarino para juzgarlo en Jerusalén. En este caso también extirparían a Cristina, pero para salvarla. El cúmulo de pruebas siempre fue demoledor. Salvo que hiciera desaparecer los tribunales con todos los expedientes adentro, ningún juez con un mínimo de sensatez podría absolverla. Cuando uno se siente eterno (evocando la frase de Diana Conti, cuya presencia en el asado que celebraron la aciaga noche de la condena y el “renunciamiento” tiene gran espesor simbólico) no se esmera en cultivar la prolijidad. Néstor y Cristina pensaban que iban a gobernar para siempre, implantando la reelección indefinida o alternándose en una larga secuencia matrimonial, por lo cual el requisito de la prolijidad no entraba en sus cálculos.

Es probable que cuando ensambló ese monstruo bifronte ella haya recordado aquella frase con la que Alfredo Yabrán resumía su cosmovisión: “El poder es impunidad”. A la luz de esta tesis, recuperar el poder era para ella, lisa y llanamente, liberarse de sus causas. Por eso les dijo a los jueces, con soberbia: “A mí me absolvió el pueblo”, como si los votos pudieran abolir las pruebas de cargo. Confundió deliberadamente democracia con república. Para los populistas no hay división de poderes porque los poderes son fácticos, no institucionales. Para ellos las formalidades constitucionales son pruritos burgueses. Solo bajo esta lógica puede entenderse que la Argentina apoyara, con escandalosa naturalidad diplomática, al golpista Pedro Castillo, que el último 7 de diciembre había disuelto el Congreso peruano convirtiéndose en un dictador. El voto para los populistas disuelve la distancia entre la ley y el deseo brutal del gobernante. El golpismo no es una veta conjetural, sino su razón de ser. El que gana pasa a encarnar toda la democracia, con lo cual la saquea. Los siguientes objetivos son inevitables: adueñarse de los medios periodísticos, de la calle y de los tribunales.

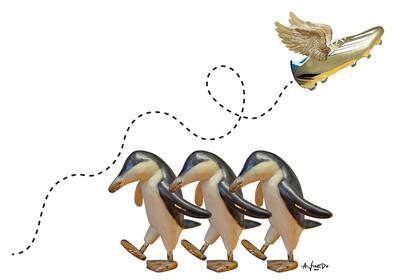

Este manual populista tropezó con la condena a seis años de prisión. Así como el sistema norteamericano probó ser extraordinariamente eficaz en el caso Watergate, primero, y frente a los arrebatos de Trump, más tarde, nuestra Justicia resistió heroicamente. La sentencia del tribunal y la posterior reacción sanguínea de la condenada expresan en toda su hondura el fracaso del artefacto inaugurado con aquel tuit ya legendario. Falló en parte porque el sistema aún tiene anticuerpos y en parte porque el personaje elegido, Alberto Fernández, es una mascota arisca: entrega y retacea.

Las candidaturas testimoniales o la reciente división del bloque de senadores para tener un miembro más en el Consejo de la Magistratura dan cuenta de cómo el kirchnerismo se constituye como un sistemático dispositivo de fraude. Se inscribe cómodamente en la tradición antirrepublicana del peronismo canónico, que cambió la Constitución sin las mayorías necesarias o urdió un sistema de circunscripción uninominal trazando los distritos de modo tal de erradicar la oposición. El experimento de agazaparse detrás de Alberto Fernández es una estafa químicamente pura disfrazada de coalición electoral. El ardid y la irracionalidad parecen ser la molécula última de la argentinidad populista, simbolizada en un modelo que debemos archivar: “la mano de Dios” y los amuletos entre los dedos de los técnicos. El reciente triunfo de un seleccionado de fútbol cuyo paradigma, encarnado por Messi y Scaloni, es justamente inverso, el esfuerzo y la organización rigurosos, alienta la esperanza de que estemos frente una epifanía, una posibilidad histórica de cambio. En la escena de la madrugada de Ezeiza en la cual el ministro Eduardo de Pedro quedó desairado cuando Messi pasó por delante sin siquiera mirarlo hay un choque de dos culturas: el país de la trampa, que agoniza, y el del trabajo, que asoma.