En nombre de mi abuela

Esa tarde salí de dar mi examen de inglés y mi abuela Juana me llevó a tomar el té a la Richmond, la clásica confitería de la calle Florida. Juana ordenó el té sin titubeos; lo hizo con un estilo de clase ajena, adoptando gestos y tonos a puro atropello. Me fascinó verla así, tan diestra que hasta podía parecer refinada. Hija de judíos europeos, Juana había nacido con el nombre de Ana Wilion en el porteñísimo pasaje Del Carmen y el idish que dominaba como código de familia nunca impidió que su lengua fuera argentina y tanguera. Era puteadora con estilo, mi bobe; sus ojitos claros y miopes detrás de los cristales gruesos de sus anteojos podían llegar a doler como estiletes cuando se enojaba. Le costaba demostrar amor; había quedado huérfana temprano y su madre inmigrante entonces tuvo que elegir a quién educar formalmente, por lo que su hermana mayor terminó la secundaria que ya cursaba, su hermano menor (pero varón) también pudo estudiar, pero ella, que al morir el padre apenas tenía doce años, debió quedarse en la casa para ayudar a su mamá, aunque sus ambiciones tenían forma de libro. Primero vendieron la vajilla completa que habían traído en el barco; luego montaron un rústico bodegón que daba de comer a empleados y obreros en el Abasto. Se casó, tuvo tres hijos y nueve nietos y fue una comerciante próspera, pero algo faltó siempre.

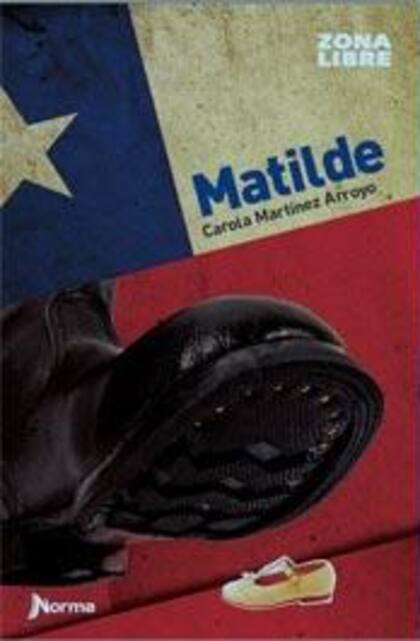

Mi bobe viene a cuento esta semana en la que anduve leyendo sobre abuelas, una real y otra de ficción. Ambas chilenas. Matilde es una novela para chicos, su autora es Carola Martínez Arroyo y cuenta la historia de la hija de un desaparecido sin golpes bajos ni melodrama, algo que siempre se agradece. Matilde tiene 9 años y vive con su mamá y con su abuela, la madre sufriente del padre que ya no está. Son los primeros años después del golpe de Pinochet y Matilde mira el mundo desde sus zapatos. Le gustan las trenzas, adora a Sara Kay y a los ositos cariñosos mientras en las calles los militares siembran miedo. En la escuela dice que su padre viaja mucho y que por eso no está nunca; ni su madre ni su abuela pueden darle razones para entender el sinsentido de la violencia. Todos sufren y temen por sus vidas; nadie parece reparar en la angustia de una nena obligada a ocultar su mayor dolor.

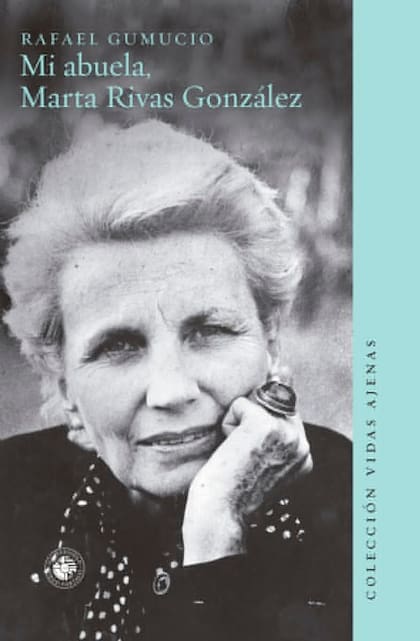

La abuela real sobre la que leí se llamaba Marta Rivas (1914-2009) y es la protagonista de un gran libro de su nieto, el escritor Rafael Gumucio. Hija y esposa de políticos clave en la historia chilena, amiga de grandes escritores como Donoso y García Márquez, Marta Rivas fue una reina del desparpajo autoritario, una aristócrata de izquierda que militó en la Unión Popular de Allende y que "se impacientaba ante la tontería de los pobres que no hacían nada por dejar de serlo" y que "admiraba a los ricos que, por contraste, hacían todo para dejar de serlo". Detestaba a los pretenciosos.

Rebelde y transgresora, vivió sin embargo una vida familiar conservadora. Cosmopolita, "aficionada profesional" a las artes y la cultura, para Marta Rivas los apellidos eran una "geografía alternativa". Por cuestiones políticas, vivió y sufrió el exilio dos veces. En Mi abuela, Marta Rivas González -un librazo melancólico y profundo-, Gumucio habla de ella y de su personalidad magnética ("Me hice escritor para tener un lugar en su reino, abuela"), pero lo hace para hablar de él ("escribo quizás un poco para eso, para que alguien me saque en limpio").

Pienso en mi abuela y en su frustración: así como Juana se impuso masticar su resentimiento en silencio, nunca olvidó que la falta de instrucción le había sido impuesta. Muchas veces usé su nombre como seudónimo en el periodismo; también en la traducción de libros para chicos. Ese nombre, Ana Wilion, puede leerse en diversos archivos argentinos y en algunos catálogos de bibliotecas latinoamericanas. No sé si pude haberle hecho mayor homenaje.