El secreto en las páginas

A la memoria de Michel Lafon

No hay que olvidarse nunca de ese consejo de un filósofo, según el cual cuando un asunto era muy difícil renunciaba a un examen masivo y optaba por dedicarse a un detalle, con la ilusión de que ese detalle iluminara la totalidad. La recomendación tiene validez en varios planos, no necesariamente filosóficos, y también para asuntos que, además de ser complejos, están ya muy manoseados. Por ejemplo, Borges y su obra. Hay que conformarse con detalles menores –eso pensé cuando intervine en el reciente Festival Borges- y llegar con suerte a hallazgos menores. El punto de partida puede ser de por sí menor: un prólogo.

El prólogo es la manera que un lector tiene de participar del libro que admira, o que aborrece, pero en todo caso la estrategia para agregar sus páginas propias a páginas ajenas.

Me refiero ahora al prólogo que Borges escribió para Sartor Resartus, de Thomas Carlyle, en la Biblioteca Emecé de Obras Universales que dirigía Ricardo Baeza. La edición de ese libro y de la nota preliminar es de marzo de 1945. Treinta años después, Borges mutiló esas páginas al recogerlas en Prólogo con un prólogo de prólogos. Esa mutilación es inexplicable, porque la primera página de ese prólogo es, en su versión original, una declaración de principios. Dice Borges: “La literatura es un juego de convenciones tácitas; infringirlas parcial o absolutamente es una de las muchas felicidades (de los muchos deberes) de ese juego de límites ignorados”. Sigue: “Nos agrada que los protagonistas de la segunda parte del Quijote hayan leído la primera, como nosotros. […] Nos agrada que el autor de Sartor Resartus finja que ya existe ese libro y que el volumen publicado por él es una mínima fracción del original. (Esas y otras ficciones de Carlyle son verdades simbólicas: todo libro es la traducción de un arquetipo oscuro; todo escritor es un lector, un compilador, un intérprete)”.

Podría Borges haber añadido a la enumeración ese pasaje del capítulo V de Heinrich von Ofterdingen, de Novalis, en el que el eremita le muestra a Heinrich un libro de grabados y descubre en las ilustraciones su pasado, los sueños que tuvo y aun su porvenir incomprensible. Eso también nos agrada.

¿Qué eso que nos agrada? La indistinción, una identidad de mundo y libro que nos impide saber cuál es libro, cuál es mundo, y que el mundo no sepa que es libro ni el libro que es mundo. Nos agrada ignorar cuál es el orbe ideal y cuál la realidad porque hay una compensación recíproca: el orbe ideal nos alivia del peso de ese mundo que llamamos realidad, y la realidad le da al orbe real las formas que necesitamos para que se ofrezca a nuestra contemplación aun en cuanto ideal. Es lo que pasa en “Pierre Menard, autor del Quijote”.

El lector quiere escribir aquello que lee; no solamente quiere, lo hace. Menard, como sabemos, quiere escribir por sí mismo el Quijote.”

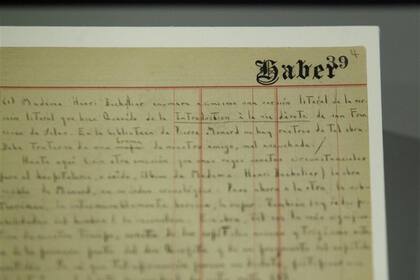

En esas 10 páginas salidas en el número 56 de Sur (la crítica real de un objeto, de una obra irreal, el ensayo biográfico de una vida imaginaria) se condensan todos los problemas que atarearon durante décadas a los críticos: la originalidad, las atribuciones, la autoridad del autor, la historia, que es el tiempo. Borges, o quien sea que escriba, proyecta esos atributos sobre la obra “subterránea” de Menard, “la más significativa de nuestro tiempo”. Se aduce como justificación de la empresa “aquel fragmento filológico de Novalis […] que esboza el tema de la total identificación con un autor determinado”. Ese fragmento no es reproducido en “Pierre Menard”; Borges lo escatima, lo esconde, pero no tanto como para que no pueda ser encontrado. El fragmento de Novalis es, traducido, el siguiente: “Solamente queda probado que entendí a un escritor cuando puedo trabajar en su espíritu; cuando puedo traducirlo y modificarlo de distintas maneras sin menoscabar su individualidad”. No es que Novalis se proponga ser otro, como en esa frase de Victor Hugo: “Ser Chateaubriand o no ser nadie”. No.

Ese fragmento de Novalis es el nervus probandi de “Pierre Menard”, del mismo modo que “Pierre Menard” es el nervus probandi de la poética de Borges.

Hay dos maneras de “trabajar en el espíritu” de otro. Una posibilidad es pasiva y es la que presenta “Homenaje a César Paladión”, cuento de Borges en colaboración con Bioy Casares que salió en el número 288 de Sur (mayo-junio de 1964) y está incluido en las Crónicas de Bustos Domecq (1964). Paladión manda a la imprenta con su nombre lo que ya estaba impreso con el de otro. Su única acción es selectiva: elegir qué libro hará propio, y a veces en qué traducción. El primer libro de Paladión fue Los parques abandonados, que era ya el libro de Julio Herrera y Reissig. Dicen Borges y Bioy que un crítico publicó en columnas paralelas para probar el plagio. “El panfletario, de cuyo nombre no quiero acordarme, no tardó en comprender su error y se llamó a perpetuo silencio. ¡Su pasmosa ceguera crítica había quedado en evidencia!”

La otra posibilidad es activa: la de Menard. Pero la diferencia entre Paladión y Menard no es de grado sino de naturaleza, y eso explica que Paladión caiga del lado de la irrisión, y Menard no. Parecería que Menard no cumple con la pretensión de Novalis: traducir y modificar. Parecería que Menard ni traduce ni modifica. Pero el caso es que sí, lo hace.

El lector quiere escribir aquello que lee; no solamente quiere, lo hace. Menard, como sabemos, quiere escribir por sí mismo el Quijote. ¿Cuál sería en ese caso el original, el Quijote de Cervantes o el Quijote de Menard? Menard califica al Quijote anterior de “original”, pero entrecomilla “original” para dar a entender que realmente no lo es. Cuando Menard declara que su “problema es harto más difícil que el de Cervantes”, dice: “Mi complaciente precursor no rehusó la colaboración del azar”. La explicación es que no había necesidad en la escritura de Cervantes, y sí la hay en la de Menard. La forma, una vez alcanzada, es irrevocable, aunque no inerte. Se lee además: “El texto de Cervantes y el de Menard son verbalmente idénticos, pero el segundo es casi infinitamente más rico. (Más ambiguo, dirán sus detractores; pero la ambigüedad es una riqueza)”.

Ya muy temprano Borges desconfió de la existencia del progreso en el arte, como si último mereciera mayor atención que lo anterior. También de eso (entre innumerables cosas) se ocupa “Pierre Menard”. No hay progreso en la forma, pero sí lo hay en su sentido. Cada lector modifica la individualidad, ya no del autor, sino de lo leído. Son cambios solitarios, secretos para el mundo. Es eso acaso leer.