El hombre del cuadrado negro

El calor taladraba los cerebros el viernes al mediodía cuando bajamos de la autopista, rumbo a la Boca. En esas pocas cuadras bajo el cemento y colmadas de camiones y containers, mientras giraba el volante Caro dijo que cada vez que pasa por ahí, en ese borde gris del Riachuelo, se siente Vero Rosenthal, la protagonista de las novelas policiales de Sergio Olguín. Hace unos cuatro o cinco años que nos vinculamos por Twitter. Hasta entonces la nuestra era una amistad virtual, habíamos sido apenas nombres, fotos y conceptos, por lo que ese día en que nos habían invitado a un mismo evento, nos veíamos “realmente” por primera vez. Estacionamos el auto en Caminito; seguimos hablando con naturalidad de hijos y literatura también durante el rato en el que traté de dominar adoquines en tacos. En apenas unos minutos estábamos en la luminosa puerta de Proa, que esta semana se despide de Malevich y de una muestra que reproduce el espíritu de una época en la que el arte se imaginaba parte activa de los cambios sociales. Una muestra que exhibe una obra radical y determinante en la historia y en la que también se respiran las contradicciones del artista de vanguardia que impulsó un nuevo modo de percibir lo real a través de pura forma y color y que, sobre el final de su vida (¿sometido? ¿desilusionado?), retomó en su pintura las figuras humanas.

Soy público inexperto para las artes plásticas, respondo a pura sensación y curiosidad. Tengo mucho más que ver con lo que señalan las líneas de tiempo que acompañan la exhibición y que marcan el período histórico y político en el que le tocó vivir y crear a Kazimir Malevich (Kiev, 1878- Leningrado, 1935) que con el conocimiento de sus principios estéticos, por lo que sigo atentamente el relato de Noemí, la guía del museo. La revolución rusa reverbera. Por momentos es una explosión de ideas sobre una nueva humanidad lo que refulge, pero enseguida abruma el clima de opresión y disciplinamiento, los límites a la creatividad de un sistema que pretendía controlar incluso el deseo. Pienso en algo que leí estos días en una gran nota publicada a propósito de la muerte de Fidel Castro, en la que Pablo Stefanoni reflexionaba acerca del desarrollo de las ciencias duras en Cuba y su déficit en las ciencias sociales o la necesidad de salir de la isla que tuvieron tantos artistas. La conocida frase de Martí “Ser cultos para ser libres”, escribe Stefanoni, tiene su contracara dialéctica: “Ser libres para ser cultos”.

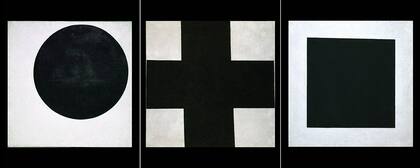

Nos detenemos a mirar un cuadrado negro sobre blanco que es mucho más que un cuadrado negro. Es la gran marca de arte del siglo XX, un ícono religioso para cualquier artista moderno, la representación absoluta del color y la forma, de la muerte y el vacío. Con esa obra, en 1915 Malevich llamó a pensar el arte ya no como reflejo sino como instancia única. El poder soviético no acompañaría sus ideas y elegiría al realismo socialista como la manera oficial de expresar la creatividad artística. Una vez muerto, sus obras pasarían a reposar en los depósitos del museo estatal hasta su reivindicación hacia fines de los 80, en plena Perestroika.

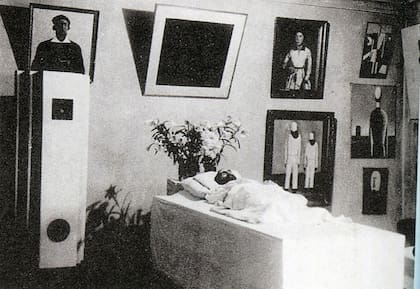

En sus últimos cuadros, aquellos donde reaparecen las figuras humanas como cuerpos sin rostro o rostros sin alma, la firma de Malevich puede leerse como un homenaje a sí mismo o una susurrada resistencia a través de un mínimo cuadrado negro, un signo que también acompañó la exhibición de su cadáver, el carruaje que trasladó sus restos y la tumba que albergó sus cenizas bajo un roble, en las afueras de Moscú, hasta que fue destruida durante la Segunda Guerra. (En 2013, en ese mismo lugar, se levantó una espléndida y capitalista torre de departamentos.)

La obligación por “la causa” versus la libertad de pensar, tremenda carga para un ser humano, pienso, mientras regresamos con Caro, la real, a Caballito, a diciembre del 2016, al verano porteño y caliente que se desespera por llegar.

La muestra de Malevich sigue en Proa hasta el domingo 11 de diciembre

Twitter: @hindelita