El delicado equilibrio en la relación entre los ciudadanos y el Estado

El histórico péndulo político de la Argentina ha dificultado la tarea de los gobiernos de dar a la sociedad el bienestar adecuado

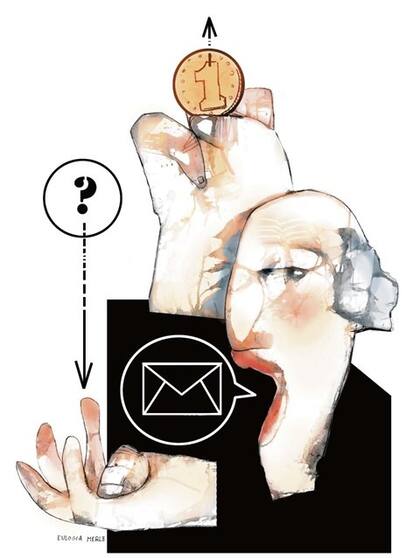

En nuestra relación con el Estado, los ciudadanos asumimos tres roles bien diferentes, que nos identifican como contribuyentes, usuarios y votantes. Hay otros, pero en estos tres se sintetizan nuestras principales vinculaciones con quienes nos gobiernan. Como contribuyentes, aportamos al fisco una parte de nuestros recursos para financiar el presupuesto público, que, en principio, el gobierno gasta en producir una gran variedad de servicios y bienes públicos: seguridad, educación, salud, infraestructura urbana, entre muchos otros. Metafóricamente, el aparato estatal funcionaría como una suerte de máquina expendedora: colocamos dinero en una ranura (la de la AFIP, por ejemplo) y a cambio, ya como usuarios (o beneficiarios, clientes o sujetos de regulación), la "máquina" estatal nos entrega diversos "productos". No siempre la relación entre el dinero entregado y los bienes públicos recibidos es satisfactoria. A veces recibimos una cantidad menor; otras, el producto equivocado o uno de menor calidad; incluso, no es inusual que la "máquina" se trague la moneda. Algunos con solo golpearla un poco consiguen servicios gratuitamente; o también, como ocurre en los casinos, logran recoger y apropiarse de una lluvia de monedas aportadas por otros.

La visible o potencial inequidad en la distribución de bienes públicos, frente al sacrificio fiscal relativo de cada ciudadano, nos lleva a ejercer nuestro tercer rol: el de votante. En tal carácter, decidimos periódicamente en quiénes depositaremos nuestra confianza, por suponer que los elegidos usarán bien los impuestos que pagamos, es decir, producirán bienes y servicios en cantidad y calidad ajustados a nuestras expectativas y demandas. A través de la representación política depositada en un grupo de personas que asumen la responsabilidad de conducir la maquinaria estatal, confiamos en que el interés general, la felicidad pública o el buen vivir -como variablemente hemos llamado al bien común- habrán sido promovidos.

Podríamos coincidir en que en estas relaciones Estado-sociedad están implícitas tres reglas de juego fundamentales. La primera fue sintéticamente enunciada por el pastor Jonathan Mayhew, cuando en un sermón pronunciado en 1750 anunció que "no hay tributación sin representación". Este lema, inspirador de la Revolución Norteamericana, supeditaba la contribución impositiva al previo reconocimiento del derecho ciudadano a elegir a sus representantes en el Parlamento inglés para que defendieran sus intereses. La queja central de los colonos era su falta de voz en el gobierno que los dominaba. Aún hoy, las patentes automovilísticas de Washington D.C. llevan la inscripción "taxation without representation", en alusión a que sus ciudadanos no tienen representación política en el gobierno local, aunque pagan sus impuestos.

Pero la disposición a tributar también está motivada por otro "eslogan" implícito, que podría enunciarse así: "no hay tributación sin recibir bienes y servicios públicos en cantidad y calidad adecuadas". Es evidente que si el aparato estatal cumple deficientemente su rol proveedor, da pasto al argumento de muchos de que su conversión en evasores se debe a la falta de un quid pro quo entre sacrificio fiscal y usuario de bienes públicos. Pero, además de incentivar la propensión a la evasión, esta falta de correspondencia conduce a una tercera regla: "solo elegiré gobernantes que me den seguridad de que, una vez en el poder, me proveerán los bienes y servicios públicos prometidos o esperados". El llamado "voto castigo" es, en tal sentido, expresión de la insatisfacción ciudadana con el uso que los gobiernos dieron a los recursos que aportamos como contribuyentes.

En definitiva, votamos esperanzados, contribuimos con reticencia y desconfianza con nuestros impuestos y, en la mayoría de los casos, vemos finalmente frustradas nuestras expectativas de que las políticas estatales conseguirán materializar una sociedad mejor para todos. Cambiamos entonces nuestro voto en la siguiente compulsa electoral y, así, el ciclo se repite casi inexorablemente. ¿Cómo salir de este círculo vicioso? ¿Será posible reconciliar nuestros roles ciudadanos como votantes, contribuyentes y beneficiarios de bienes públicos?

No es fácil responder a estos interrogantes, pero algunos hechos son indiscutibles. Vivimos en una sociedad que, desde sus orígenes, se desarrolló en permanente contradicción. La famosa "grieta" ha sido una constante histórica. Pocos países han visto sucederse en el gobierno a regímenes con sesgos político-ideológicos tan divergentes. Hemos inventado el término "políticas de Estado" para referirnos a acuerdos mínimos de la dirigencia política respecto de la orientación básica que deberían tener las decisiones de largo plazo en las diferentes áreas de la gestión pública, pero hasta ahora esos acuerdos no se han logrado. Como contribuyentes y votantes, los ciudadanos cumplimos nuestra parte, ya que pagar impuestos y votar es, según la ley, obligatorio.

Los que no parecen cumplir su parte son los gobiernos, aunque su tarea, frente a la permanente discontinuidad política, no es sencilla. En esencia, deben lograr que su entrega a la sociedad de bienes y servicios públicos sea calificada positivamente por los votantes según indicadores de gobernabilidad, desarrollo y equidad, las tres cuestiones fundamentales de la agenda estatal. Asegurar la gobernabilidad requiere enfrentar las mafias, el narcotráfico, la inseguridad, así como canalizar por la vía democrática la conflictividad social, sin criminalizarla. Promover el desarrollo implica lidiar con empresarios renuentes a la inversión pero proclives a la especulación y a la dádiva estatal, con sectores productivos inviables desde el punto de vista de su competitividad internacional, con serias amenazas a la preservación del medio ambiente y con fuertes desequilibrios macroeconómicos en materia de inflación, déficit fiscal y balanza de pagos. Y mejorar la equidad distributiva supone, al menos, mantener el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, combatir la apropiación indebida de recursos públicos, resolver el pacto fiscal con los gobiernos subnacionales y conseguir que la estructura tributaria sea más progresiva. Todo esto, en un contexto internacional cada vez más proteccionista y menos favorable al país en los términos del intercambio de sus exportaciones.

Estos son los temas y tensiones centrales del debate político actual, en las instituciones y en las calles. El Gobierno ha prometido orientar su gestión hacia un objetivo fundamental: una sociedad con "pobreza cero". Ya ha aclarado que su período de gobierno no debería ser juzgado por el logro de este resultado, sino por haber demostrado que dio pasos decisivos en esa dirección. Por ahora cuenta con el voto favorable de los ciudadanos y con sus aportes como contribuyentes. Creo, no obstante, que tiene una deuda comunicacional con los ciudadanos: explicarles de qué modo los paquetes legislativos que han generado duros enfrentamientos entre gobierno, legisladores, corporaciones, sindicalistas y organizaciones sociales conducirán al objetivo de alcanzar una sociedad más gobernable, más desarrollada y más equitativa. Es un deber esencial de un Estado abierto a la ciudadanía.

Investigador titular del Cedes, área política y gestión pública