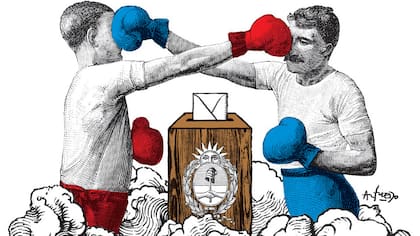

Disputas de poder que encienden conflictos

En medio de un tironeo territorial y político que esconde la puja electoral de medio término, el reclamo social y las profecías de crisis permiten medir el calor de la pelea entre el Gobierno y la oposición

Está visto que en las últimas semanas la calle grita. Las movilizaciones se suceden, el espacio público se agita por la protesta, mientras los augures de la oposición anuncian crisis y colapsos. Aunque no sea éste el panorama que muestran las encuestas, la impugnación a los efectos de la inflación y del aumento de tarifas hace que, en no pocas oportunidades, el Gobierno ofrezca la impresión de que camina a remolque de los acontecimientos.

Tal vez este juego de iniciativas y respuestas, a tiempo o destiempo, sea inevitable dado que el país está envuelto en una gran disputa por el poder: una disputa por el poder perdido, por el poder ganado y por el poder a recuperar o conservar.

Esta disputa en la forma figurada de una tormenta en un invierno anticipado se suma a tres condicionantes que la nueva administración viene enfrentando desde el 10 de diciembre: la tierra arrasada que dejó la experiencia kirchnerista en materia económica y moral; la profunda crisis política y económica que aqueja a Brasil; la catástrofe climática producida por el fenómeno de El Niño que afecta al sector más dinámico de nuestra economía.

No es poco para quien pretenda ser, al estilo de Carlos Pellegrini, piloto de tormentas, sobre todo si observarnos cómo esta querella por el poder se desglosa en una disputa social, una disputa territorial y una disputa electoral. Este tridente acicatea las pasiones y estrategias, y pone a descubierto graves problemas aún no resueltos.

La disputa social habla por sí misma a través de la acción de los sindicatos representativos del empleo formal (la informalidad está a la intemperie). En circunstancias en que el justicialismo está en la oposición, en busca de liderazgos unificantes, el sindicalismo ocupa la delantera del escenario y hace las veces de aguijón: presiona al Gobierno y al Congreso, desempolva proyectos aun al precio de su anacronismo (la reciente ley vetada del doble despido) y distribuye su estrategia entre el choque y la negociación.

Mientras la inflación no amaine y la recuperación de la economía muestre algún resultado sobre el lado del empleo genuino, el sindicalismo tendrá la voz cantante. Más si se une como todo hace presumir. Frente a un peronismo político fragmentado, la fisonomía de un sindicalismo más compacto se destacará y hará valer su peso.

Empero, esta disputa en torno a carencias sociales tiene un encuadre territorial ubicado en la megalópolis formada por la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. En este gigante demográfico, beneficiado en la última década por una injusta política de subsidios frente al resto del país, el Frente para la Victoria sufrió una derrota trascendente: al mismo tiempo perdió la presidencia, desde luego la Capital, y padeció la amputación del eje que, durante casi treinta años, vertebró su hegemonía.

No se entiende la hegemonía del justicialismo en nuestro pasado reciente sin la conjunción del dominio en la provincia de Buenos Aires y en un conjunto de distritos mucho más pequeños. Estos últimos son la base del control mayoritario del Senado; la provincia de Buenos Aires es, en cambio, la productora más importante de mayorías electorales.

Cuando esa conjunción se apaga, el justicialismo queda en manos del lado menos relevante en cuanto a votos y significación social. Sobresale por cierto en el Senado, en cuyo recinto todas las provincias tienen representación igualitaria, pero carece a futuro de la materia imprescindible para asegurar en las urnas una mayoría. De aquí que la disputa territorial estalle en una megalópolis en la cual, por vez primera desde 1987, el peronismo no controla ni la ciudad porteña ni ese conglomerado bonaerense que, desde su acelerada formación hace ya más de medio siglo, fue su cuna y hogar propicio.

Por eso la marea de conflictos intensos. No sólo se trata de cuidar el empleo o de reajustar salarios. Se trata también de recuperar el trofeo más preciado: "la Provincia" como la llaman los antiguos barones aún instalados en muchas intendencias con la vocación bolivariana de la presidencia perpetua, que tienen que lidiar con un nuevo e inesperado liderazgo.

La imagen y realidad del territorio perdido se compadece por su parte con una oportunidad electoral contenida en nuestra Constitución. Desde una fecha lejana que se remonta al siglo XIX, cada dos años nuestra Constitución impone la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y, después de 1994, del tercio del Senado. Esta normativa es partera de intensos procesos electorales (disponemos solamente de un año de respiro sin comicios nacionales) que se acentúan cuando se establecieron las elecciones primarias abiertas y obligatorias.

En clave republicana (al menos así las pensó Alberdi) las elecciones intermedias son uno de los tantos frenos y contrapesos previstos por la Constitución. En la praxis política, las elecciones intermedias jugaron respectivamente como instrumento de restricción del poder y como medio para consolidarlo. La experiencia es, al respecto, interesante.

Si en 1985 las elecciones intermedias le dieron aire al gobierno fundador de Alfonsín, en 1987 prenunciaron la derrota de 1989 en manos de Menem. Si en las elecciones previas Menem aseguró la continuidad de la política de convertibilidad, los comicios parciales de 1997, en los que mordió el polvo, abrieron paso al éxito de la Alianza en 1999. Si en ese momento despuntaba el rumbo de dicha coalición, dos años más tarde las elecciones de 2001 borraron contundentemente esas expectativas y fueron el preámbulo de la crisis que, en pocos meses, se desató en el plano económico e institucional.

Un escenario análogo se advierte durante el período kirchnerista. Consolidación del poder del matrimonio en 2005 luego del precario triunfo de 2003; ventaja indudable en las presidenciales de 2007 y fracaso en las parciales de 2009; espectacular victoria de nuevo en 2011 y adverso resultado en las parciales de 2013 (estas últimas, antesala de la pérdida de la presidencia en 2015).

Las elecciones intermedias tienen pues un doble perfil: producen avances en procura de más poder y retrocesos ante la privación de ese recurso indispensable. Según desde donde se las mire, refuerzan la gobernabilidad o conspiran contra ella. En todo caso son una institución compleja que suele generar gobiernos divididos en los cuales el Ejecutivo no tiene el apoyo del Congreso, como en la actualidad ocurre en los Estados Unidos. No son, por cierto, el único modelo a tomar en cuenta. La democracia más madura del Mercosur, la República Oriental del Uruguay, carece de elecciones intermedias durante un período presidencial de cinco años sin reelección inmediata. Muy diferente a nosotros.

Con este telón de fondo, las disputas de tinte social y territorial convergen hacia la encrucijada de las elecciones de 2017. En ellas, junto con la elección de diputados, tendrá lugar también en la provincia de Buenos Aires la elección de senadores. Una razón suplementaria para medir el calor de la disputa entre el Gobierno y la oposición. ¿En qué medida el nudo que arman estas tres disputas está dando cuenta de una cuestión más profunda que pone frente a frente dos ciclos históricos y dos maneras de entender el cambio y la continuidad? Pregunta sin duda abierta y no menos acuciante que demanda no caer, por mucho que tienten, en los errores del pasado.