Día de la Madre. Célebres en la vida pública, amadas en la intimidad

Cuatro hijos de mujeres emblemáticas toman la palabra y cuentan cómo fue crecer con ellas y con sus particulares modos de ser mamá

- 14 minutos de lectura'

Las celebraciones, por caso el Día de la Madre, tienen ese no sé qué de arbitrario y, también, un enorme plus de oportunidad. Porque qué bien viene, cada tanto, detenerse un poco, olvidar el vértigo, regalar y regalarse tiempo, palabras, recuerdos, emoción. Algo de eso realizan, en los textos que siguen, César Doretti, Annie Dutoit-Argerich, Aldana Duhalde y Facundo Gómez Minujín. Hijos, respectivamente, de Magdalena Ruiz Guiñazú, Martha Argerich, Gigliola Zecchin –la popular Canela– y Marta Minujín, cada uno de ellos recrea la zona íntima, ese circuito de amor oculto a los ojos del gran público, donde creció el vínculo con sus madres.

César Doretti, hijo de MAGDALENA RUIZ GUIÑAZÚ

En particular este día de la madre es muy especial. La realidad es que físicamente mamá ya no está. Sin embargo, a pesar de su partida hace un mes, está más presente que nunca. Es notable como se da el sentido inverso. Su ausencia inevitable la hace más presente que en otras oportunidades en la misma fecha. Pensar en mamá ausente inexorablemente me lleva a ir recuerdo tras recuerdo. Me introduce en la etapa interminable de recuerdos imborrables. Un recorrido desde el día cero del colegio. Desde el primer día de ingreso al jardín de infantes a llanto partido, generando mi rápido regreso a casa luego de que las maestras le pidieran que me llevara inmediatamente para que los demás no comenzaran a llorar bajo el juramento de que si accedía, al día siguiente volvería sin problema.

Innumerables idas al club desde recién nacidos donde disfrutábamos cada minuto y rogábamos que mamá prolongara su charla entre amigas para poder quedarnos a comer con nuestros amigos. No es que fuera una deportista nata pero despuntaba un poco de tenis, lecturas, juegos de mesa y tapices con el grupo de madres. Suficiente para que nosotros pudiéramos disfrutar hasta el último segundo. Así era mamá, muy sociable.

En la etapa de primaria y secundaria, su profesión iba tomando mayor envergadura y viajaba con mayor asiduidad. Cada viaje representaba una oportunidad de recibir los regalos que cada hijo había descripto cuidadosamente. Cada uno armaba su lista personal. Mamá era muy generosa y se tomaba su tiempo para recorrer tiendas de música, deportes y ropa en general para cumplir con la cuidada lista de pedidos. Vivíamos su regreso con mucha ansiedad. Su profesión me lleva a recordar también los estudios del “viejo” canal 7 donde más de una vez nos tocó hacer la tarea del colegio. Las salidas de apuro acompañándola porque tenía que cubrir una nota y no quedaba nadie mayor en casa, entre las que alternamos desde entrevistas con quienes esperaban pacientemente haciendo cola para ver a Perón hasta la visita inesperada a una comisaría de Plaza Italia luego de un diálogo poco fructífero con un agente del orden que había impedido que mamá llegara a cubrir un evento.

Los veranos formaron parte del ADN familiar viajando desde muy pequeños al Uruguay. Un lugar soñado por mamá, con su casa frente al mar. Uno de sus logros más buscados. Un lugar que mamá amó con todo su corazón y le llenaba el alma. Disfruto inmensamente las comidas con sus amigos, a quienes adoraba invitar y de los que nosotros escuchábamos atentamente todos sus cuentos. Muy enriquecedor poder compartir la mesa con todos ellos. Visiones y opiniones de lo más variadas, un legado de mamá. Nuestra casa transcurría como punto de encuentro de coros, bandas de música, clases de guitarra y diferentes grupos de amigos de cada hijo. Algo que mamá siempre permitió y fomentó.

Después vinieron los novios y las novias, los casamientos, los nietos. Le encantaba que tratáramos de comer todos juntos, tarea difícil, pero rememorando los sábados o domingos por la noche, cuando siempre había gente invitada. Y así fuimos compartiendo muchos momentos de su vida y la nuestra, sus hijos.

La gastronomía y la cultura general, dos pilares fundamentales en mamá y su vocación de compartir y participarnos de eventos culturales de lo más variados. Siempre fomentando la cultura, el conocimiento, la lectura y el disfrute de la vida a través de esos momentos.

Aldana Duhalde, hija de GIGLIOLA ZECCHIN, CANELA

Tantas cosas mías han sido primero suyas. El sentir que el mundo es ancho y extenso. La cultura en primer plano, y por sobre cualquier otro lujo. La seguridad para no perderme en opiniones ajenas. Y la certeza de que el ser humano puede acostumbrarse a todo, menos a la falta de amor.

Soy la interlocutora válida para ciertas cuestiones profesionales, la editora de algunos de sus textos y quien le saca los retratos que más le gustan. Por su parte, me empuja para que nade hacia mis deseos. Me advierte, intuitiva, cuando algo de lo que le cuento le hace ruido. Me dice que puedo. Y no solo que puedo, sino que debo. Y que el miedo no me detenga. Lo dice, tal vez, para que filme mi corto, la historia sobre una nena sola y un río, sobre la autonomía. Me hubiera gustado ser la fotógrafa que soy hoy para registrar también nuestra historia, de la que casi no hay fotos. Eran los años setenta, las vivencias se metían para adentro, cada tanto, con suerte, se revelaban en 36 fotogramas.

Compartir la vida con mamá es sinónimo de profundidades, de ideas claras, de disquisiciones éticas, de lana, de seda y de puro algodón. De comidas pensadas con amor, de arte, de viajes y de conclusiones. También de carcajadas (no hay manera de parar de reír si nos tentamos en serio). Ella es, también, la necesidad del silencio. La dignidad. Y esa presencia única que atraviesa pantallas.

Llegar al mundo desde la panza de una madre famosa es descubrir muy pronto que habrá ventajas y desventajas. Era difícil caminar por la calle sin que nos pararan cada dos pasos. Y yo, de su mano, mientras sentía el orgullo de la fama como un manto de terciopelo azul, miraba una escena repetida, con paciencia. Porque en casa tenía acceso a algo más valioso y potente, a su talento fuera del set. Cuando ella jugaba, jugaba bien. Fiel a su estilo, imaginativo y contundente. Nos dejaba pensar, y prender el tocadiscos para escuchar a Serrat. Probarnos todos sus collares, dormir al sol sobre una cama de hojas y chapotear bajo la lluvia. Ella confiaba. Usaba el NO únicamente cuando el NO se volvía trascendente. Aprender a su lado era ingresar en una dimensión que nada tenía que ver con la escuela. Una conferencia de Borges, llegar a horario a los estrenos del San Martín, descubrir una pirca milenaria en las sierras de Córdoba, y esperar a que una ola se llevara mi nombre de arena en Mar del Tuyú…

Cuando a los 3 años tenía miedo de perderla entre los infinitos niños de La luna de Canela, la abrazaba fuertísimo, mientras les advertía a todos que esa mamá era mía.

Hay algunas cosas que heredo de ella sin quererlo tanto. Y otras que atesoro como miel.

Esos refranes anónimos que parecen haber sido escritos para su boca. Imaginen ustedes su voz, imaginen las conversaciones que pudieron haber sucedido en la cocina de nuestra antigua casa de Flores, o esta semana, intercambiando audios sobre cómo nos va en la vida. Sus refranes a tiempo siempre sacuden mi mundo como breves cuentos de final abierto. Elijo tres que conviene no ignorar. Uno, “Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare”. Dos, “la mitad de los problemas se resuelven solos”. Tres, “somos artífices de nuestro propio destino”. Destino que ella eligió y construyó con creatividad y valentía. Destino que incluye el celebrar que yo pueda construir el mío. Destino en el que tantas veces coincidimos y nos reconocemos –felizmente– como madre e hija.

Facundo Gómez Minujín, hijo de MARTA MINUJÍN

Escribo estas líneas como homenaje a mi madre, en su día. Regularmente mucha gente me pregunta “qué se siente tener una madre como la que tenés” y yo les respondo que para mí es el único modelo de madre que conozco. Cuando mi padre falleció hace casi dos años, mi madre nos dijo: “me falta una parte de mí porque él era el cable a tierra y yo soy el cable pelado”. Lo cierto es que con todas las diferencias entre mi madre y el resto de la humanidad, logró formar una linda familia y criarnos, a su modo, entre el arte y el hogar. Su vida es un tironeo constante entre la importancia que le da a su familia y el magnetismo que la impulsa a crear todo el día, en todas las condiciones y en todas las áreas: pintura, escultura, video, happenings, música, textos, obras comestibles, diseño, objetos, en todo hay un momento de creación. El límite entre su arte y su vida es totalmente difuso, pero aun así, logró tener una vida familiar relativamente convencional.

Con mi madre participé en muchas de sus obras, porque su arte fue siempre divertido e inclusivo. Mis amigos de la secundaria también fueron parte de sus obras. Cuando hizo el Partenon de Libros en el 84, ayudamos a repartir los libros, en la Minujinda del Centro Cultural Recoleta, a armar los paneles y a dirigir a la gente que formaba cientos de metros para entrar; cuando hizo una obra con tierra que trajo de Machu Picchu yo me encargué a los 14 años de llenar las bolsas con tierra en el balcón de nuestro departamento de Juncal y Guido, y así sucesivamente con muchas otras obras. Cuando vivimos en Washington DC entre el 70 y 74, consiguió permiso para entrar a un edificio abandonado, que había sido previamente ocupado por delincuentes y vagabundos, para llevarse los colchones y con ellos armar la Soft Gallery, una habitación recubierta por colchones, que fue un importante obra de los 70; yo fui con mi padre a ver cómo lanzaba los colchones manchados y corroídos desde grandes alturas hasta la calle para luego llevarnos los mismos. Siempre su vida fue una performance y nosotros, con mi hermana Gala, fuimos partícipes continuos. Tenemos también muchos momentos compartidos en la Patagonia, en un lugar remoto fundado por mi abuelo y tenemos la suerte de que, pese a que ya han pasado 4 generaciones (contando nuestros hijos), seguimos yendo ahí sin que se haya alterado sustancialmente. Ahí aprendí a caminar, a hablar y pasé veranos enteros durante toda mi infancia. A mi madre siempre le gustaron los caballos; cuenta que de chica, en esa misma casa donde hoy dormimos, metía su caballo para cepillarle los dientes. Me enseñó a galopar y en las tardes hacíamos descontrolados e inconscientes galopes a todo tranco por la costa del lago Falkner o por la pampa de los Lagos o largas cabalgatas, nunca al paso, a Pichi Traful o a lo de pobladores cercanos, para terminar metiendo los transpirados caballos en el río con el agua hasta la montura y con el terror de mi abuela que divisaba todo desde lo lejos; mi madre con su recado criollo y yo con mi montura texana que me regalaron para mis 15 años. Ambos conservamos aún las mismas monturas. También nos peleábamos y competíamos por quién había subido mas veces al cerro Falkner o quién sabía mejor el camino a la Laguna de los Patos.

¡Competencias que muchas veces terminaban en enojos! Mi padre intentaba mediar sin mucho éxito. En el Sur era todo aventuras, pero a la noche mi abuelo nos exigía a todos, incluida mi madre, vestirnos elegantes para entrar al comedor principal. Nadie escapaba de algunas reglas familiares. A mi madre nunca le gustó cocinar, ni comer ni sentarse a la mesa, pero lo hacía por nosotros. Tenía un solo plato de su creación, que hacía de vez en cuando porque le resultaba muy complicado y luego quedaba toda la cocina patas para arriba. Era pesadísimo y luego todos debíamos quedarnos ordenando la cocina. Hoy solo nos recibe para comer en su casa si está todo inmaculado, limpio y ordenado. Cada vez que vamos a comer a su casa pone la mesa como si fuera año nuevo, despliega toda la vajilla centenaria, cristalería heredada, y es tanto el esfuerzo que queda agotada. Por eso solo vamos para las fechas patrias; solo a nosotros, la familia chica, deja entrar a su casa, nunca recibe visitas. Su creatividad se da en todos las actividades, incluyendo la vestimenta y cada vez que con Brenda (mi mujer) viajamos a algún lugar remoto nos pide que le compremos telas, no ropa, y luego con esas telas venidas de Tailandia o de la India o de China se diseña ella misma sus overalls y enteritos. Buena parte del mundo del arte la consideró durante muchos años una oveja negra que quería llamar la atención, luego ese mismo mundito la transformó en Cisne Blanco y hoy no puede caminar sin que le pidan fotos y autógrafos. Pero para nosotros siempre fue la misma; fue nuestra madre con la que, por suerte, seguimos disfrutando y compartiendo momentos únicos.

Annie Dutoit-Argerich, hija de MARTHA ARGERICH

Cuando era chica, no entendía por qué todo el mundo admiraba a mi mamá. Me decían: “Es extraordinaria”, “¿Cómo es ser hija de un artista tan grande?”, “Debés estar orgullosa de tu mamá”. Yo no entendía por qué me hacían esas preguntas. Por supuesto, sabía que ella era pianista y que era famosa en el mundo de la música clásica, pero no sabía qué significaba eso, porque, para mí, mi mamá era simplemente mi mamá, a quien amaba.

¿Cómo hablar de ella con todo lo que me significa y en tan pocas palabras? Decidí, en este pequeño texto, centrarme en un detalle que para mí dice mucho sobre ella: su pelo.

Cuando mamá era chica, sus padres la obligaban a cortarse el pelo muy corto e ir a la peluquería muy seguido, pese a que ya desde entonces no soportaba a los peluqueros ni que le tocaran el pelo. A los 15 años, cuando se mudó sola a Ginebra, se lo dejó crecer como un gesto de rebeldía, de independencia. Y, para acompañar esa liberación, decidió jamás volver a pisar una peluquería.

A medida que su pelo crecía, ella misma se cortaba los mechones de la frente para que tuvieran una medida justa que no le molestara la vista pero que a la vez le llegara hasta las pestañas del párpado superior (sospecho que para disimular su timidez).

El pelo de mamá, abundante y negro, no se parecía en nada al pelo de la mayoría de las personas que me rodeaban en Suiza, donde vivíamos, y durante mi infancia fue siempre un faro tranquilizador: cuando la perdía de vista, me permitía encontrarla fácilmente entre la multitud.

Cada vez que tenía que lavarse el pelo, mamá lo anunciaba como parte de las tareas esenciales del día: “¡Tengo que lavarme el pelo, tengo que cortar cebollas y tengo que trabajar!” (sí, cortar cebollas también formaba parte de sus quehaceres ineludibles). Ese lavado siempre tenía un aire ceremonioso: mamá se encerraba en su habitación por horas y se alisaba los mechones mientras miraba televisión, la mayoría de las veces en medio de la noche, su hora preferida.

En los años noventa, cuando mamá tuvo cáncer, se sometió a algunos tratamientos que redujeron el grosor de su pelo. A pesar del cansancio y de la enfermedad, ella siguió tocando y saliendo de gira: nadie se percataba del esfuerzo que hacía, pero yo veía su debilidad a través de su pelo, que se había vuelto más frágil.

Después, con los años, su pelo viró del negro al gris y al blanco. Como ella seguía negándose a ir a la peluquería, pasó por varias fases de tintes naturales para lograr esa difícil transición al gris blanquecino: usaba productos a base de algas japonesas, que le oscurecían ciertas partes de las canas y las dejaban de un gris más profundo.

Ahora que tiene 81 años, mamá se deja el pelo natural: se lo sigue cortando ella misma y el mechón suelto en la frente le sigue dando los mismos problemas que cuando tenía quince. Se alisa menos el pelo y, cuando sube al escenario, parece una leona sabia con su melena plateada, que brilla bajo los focos. En cuanto a mí, todavía la reconozco de lejos, mi pequeña mami, que aún trota como una niña y hace las mismas preguntas sobre su aspecto: “¿Qué pensás de mi pelo? ¿Te das cuenta de que me lo lavé? ¿Te parece que debería teñírmelo? Me veo medio rara”. Mi adorable mamá.

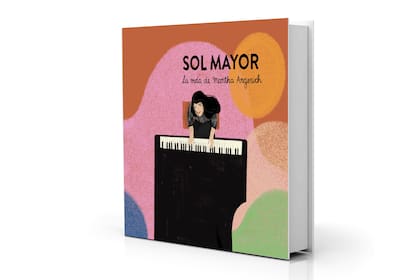

Texto escrito para el prólogo de Sol Mayor. La vida de Martha Argerich, de Adriana Riva y Josefina Schargorodsky; editorial Diente de León