Desvelada. Un rey, un globo rojo y una gelatina de cerezas

Entre una proyección de cine y un set publicitario puede haber espacio para la magia y el siempre difícil lazo entre padres e hijos

- 5 minutos de lectura'

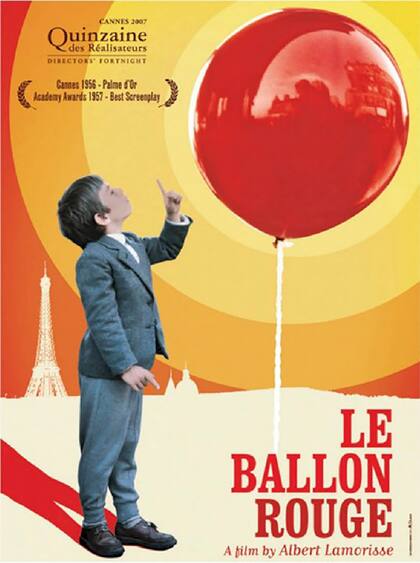

El globo rojo estaba en uno de los estantes a los que podía acceder simplemente con acercar una silla o directamente trepando a la biblioteca. En mi casa estaba claro qué libros eran de quién y si bien la mayoría pertenecía a mi madre, la verdadera lectora, este era de mi papá. Se trataba de un libro que nos gustaba abrir juntos y un día me trajo la película para proyectar en casa. La cuenta regresiva de los números 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, el ruido de la cinta que corría, el permanente motorcito de fondo y las partículas de polvo que flotaban en el haz de luz que salía del proyector en medio del living oscuro. Y después, cuando empezaba, el globo, rojo, flotando derechito agarrado a su piolín, la única mancha de color en el gris de la pantalla. Me gustaba verlo y me entristecía a la vez. Quería llegar al final y que todo salga bien. Cuando me quedaba sola mirando el libro, daba vuelta las páginas pasando por ese París monocromático con cierto apuro para llegar a la escena final con los globos de mil colores y el protagonista agarrado a un manojo inmenso, volando sobre una ciudad ya no tan gris.

Estaba en el último año de jardín de infantes y mi padre me puso como protagonista en la prueba para una publicidad de gelatina que dirigía. Junto a un compañerito del jardín comimos gelatina durante todo un día. Cuando nuestra madre en la ficción nos preguntaba qué iba a hacer ahora que nos habíamos terminado toda la gelatina, contestábamos “¡más!”, levantando la cuchara y mirando a cámara con cara de pícaros. La prueba fue un éxito. La relación con mi padre, un fracaso. No lo aguantaba en su rol de director, dándome órdenes, a ese hombre al que en mis cinco años jamás le había escuchado un no.

Albert Lamorisse estaba obsesionado con el color. Cuando dirigió Le ballon rouge (El globo rojo) en 1956, decidió inflar un globo anaranjado adentro del rojo para lograr el brillante tono que buscaba. Quería asegurarse de que el globo resaltara entre las calles de adoquines del barrio de Ménilmontant en esa París de posguerra, así como la retrató en el mediometraje que ese año se llevó el Oscar al mejor guión original. El protagonista, un niño de seis años que un día camino a la escuela se encuentra con un globo rojo atascado en un farol, era Pascal, el hijo del propio Lamorisse, quien también le dio un pequeño papel en la película a su hija Sabine.

Sentado en un trono cuestionado y tambaleante, el francófilo Sha de Persia, Mohammad Reza Pahlevi, sabe que su gobierno necesita un cambio de imagen y piensa que una película podrá lograrlo. Es así que decide contratar a Lamorisse después de ver su film Versailles. Lamorisse propone un recorrido de Irán a vuelo de pájaro pero la idea es rápidamente descartada: hay pocas especies aviares en el reino así que serían los vientos los encargados de contar la historia. Pero no cualquiera, sería “el viento de los amantes”, un viento suave que se decía llevaba el susurro de los enamorados. La elección de Lamorisse de incluir una perspectiva en subjetiva y dejársela al viento se ocupaba discretamente del dilema etnográfico de sus contemporáneos a la hora de documentar la vida en Irán.

Los minutos interminables de rodaje desde el aire dificultan que la cámara reconozca demasiado lo que toma, todo es colores y formas. Hasta que lo hace. En una de las tomas sobre el desierto capta las torres del silencio de Yazd: apilados y retorcidos, los cuerpos humanos bajo el sol inclemente esperan su descomposición. Según los rituales funerarios zoroastrianos, solo así se libera el alma del cuerpo.

En un último vuelo de filmación, las aspas del helicóptero de Lamorisse tocan unos cables de alta tensión. Pascal, un joven ya de veinte años que también acompañaba a su padre en esta aventura, salta y salva milagrosamente su vida. No así Lamorisse y el piloto. El helicóptero aún permanece en el lugar en el que se estrelló, como una suerte de homenaje al director.

“Su muerte fue terrible –dijo Pascal a un diario holandés–; tuve que manejar dos horas en el desierto hasta Teherán para llamar a mi madre. Pensé que en ese momento iba a tener que ejercer el rol de padre”. Pasaron ocho largos años hasta que Pascal y su madre pudieron terminar El viento de los amantes. El Sha no quedó particularmente conforme con el resultado final.

Cuando les presentaron el piloto de la gelatina al cliente y a la agencia, todos quedaron encantados. Así tal cual y con los mismos chicos, pidieron. Mi padre se agarró la cabeza. No sería una tarea sencilla volver a filmar conmigo. Ni ser mi padre, para el caso.