Desvelada. Carta de amor para Jackie, la gata más bizca del mundo

El milagro de ese amor humano-animal difícil de describir y el vacío que dejan cuando parten

- 5 minutos de lectura'

Cuando esa primavera la salud de su burra Violeta empezó a decaer y ella ya no respondía ni a las caricias ni al rebenque, Pepino, su joven dueño, decidió llevarla a la mismísima cripta de San Francisco de Asís, donde descansaban los restos del santo que tanto había amado a los animales. Después de haber quedado huérfano en la guerra a los diez años, para Pepino Violeta era su única familia y lo más importante del mundo. Después de un día de trabajo solía acercarse a la burra dócil y peluda y se dormía contra su cuello calentito. Era comprensible que hiciera cualquier cosa por salvarla. Además, su amigo Niccolo había llevado a su gatita a la cripta y después de la visita la gata había mejorado.

Jackie, esa máquina inagotable de ronroneo y felicidad, la gata de mirada estrábica completamente azul, había decidido morir en soledad

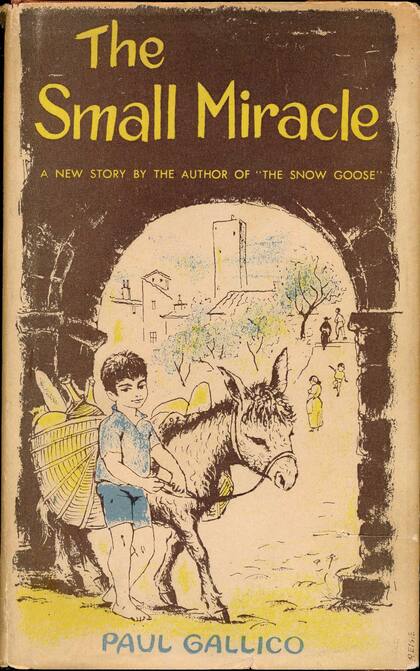

Creo recordar que más o menos así empezaba el cuento de Paul Gallico, publicado por primera vez en 1952, que nos tocó leer en quinto grado. Veo que fue traducido como Pepino y Violeta, pero en inglés era El pequeño milagro (The Small Miracle). Había que retirar los libros que leeríamos durante el año antes del comienzo de clases, y siempre esperaba con entusiasmo la llegada de ese momento. Cuando mamá volvía a casa con la torre de libros y la depositaba en la mesa del comedor, yo me acercaba para investigar lo que nos tocaría en suerte. A veces el entusiasmo sobrevivía hasta el final de la pila y otras se transformaba en desilusión con solo mirar las tapas. No juzgues un libro por su tapa, dice el dicho en inglés, pero habla de personas, no de lectura.

Jackie apenas podía caminar, pero se las arreglaba para ir hasta el guardarropa y ahí esconderse entre los tapados, en la oscuridad, para estar sola. Yo me levantaba de madrugada, le hacía upa y la traía a la cama con nosotros, donde durmió cada noche o donde yo dormí cada noche abrazándola desde que la conocí. Fue amor a primera vista entre humana y gata, gata y humana. Entonces, con esa bondad infinita que siempre tuvo, y débil como estaba, accedía a quedarse un rato en la cama con nosotros y esperaba a que yo me durmiese para levantarse y volver a su rinconcito oscuro del placard, donde yo sabía que había elegido morir.

Jackie, esa máquina inagotable de ronroneo y felicidad, la gata de mirada estrábica completamente azul, había decidido morir en soledad y yo, por negación tal vez, estaba interfiriendo con su decisión. Conociéndola, debería haber entendido la dignidad que reclamaba.

Y Jackie tuvo un último y enorme acto de generosidad. Mi marido se había ido de viaje y fueron unos días tormentosos con corridas a veterinarios y noches en vela con una pequeña jeringa de agua en la que había mezclado pedacitos de atún (su perdición en el mundo: podía escuchar un abrelatas y despertar de su sueño en la otra punta de la casa, bajar corriendo en segundos y clavarme sus ojos siameses felices esperando la recompensa). Jackie se dejaba alimentar un poco con la jeringa y aún sin hambre ni sed sé que lo hacía por la obsesión que veía en mí y mis suaves “dale, Jackie, un poquito aunque sea”. Pero Jackie sabía que no tenía sentido. Sin embargo, esperó esos días hasta la llegada de mi marido y se pasó largas horas acostada sobre él ronroneando como tantas veces lo había hecho desde que era un gatita diminuta. Y recién en la tarde de ese regreso murió.

Partió dejándonos años de amor, un dolor enorme, el recuerdo a cada momento y una certeza: uno vuelve a enamorarse del próximo gatito diminuto que llega a la casa como si fuese la primera vez

Lloramos como niños desconsolados. La casa no era la misma. A pesar de la presencia de Emilio (en ese momento la última adquisición gatuna) y de los siete kilos negros de Mugatu, faltaba Jackie. Nadie ronroneaba tan fuerte, nadie me pasaba esa lengua pinchuda por la mano y nadie bajaba a buscarme, me esperaba y subía por las noches a acurrucarse a mi lado de la cama.

Cuando a Pepino le negaron el acceso a la cripta del santo, decidió que los asuntos debían elevarse a una autoridad mayor, nada más ni nada menos que el sumo pontífice. El Papa sería quien debía franquear la entrada a la cripta para así salvar a Violeta. Fue así que Pepino agarró unas pocas liras de un frasco de vidrio escondido bajo el heno del establo, acarició a Violeta mientras se secaba las lágrimas que caían por su cara y emprendió solo el camino que separa Asís de Roma, para conseguir el permiso papal.

No recuerdo si el pequeño milagro ocurrió o no. En todo caso, no arruinaré el final de semejante pequeño gran libro. Tal vez debería buscarlo y releerlo yo también, a ver cuán precisamente recuerdo los detalles de esa historia.

Con Jackie no hubo visitas a criptas ni pequeños milagros. La maravilla fue disfrutarla todos esos años con sus ojos azules y su patita acariciándote la mejilla pidiendo mimos. Partió dejándonos años de amor, un dolor enorme, el recuerdo a cada momento y una certeza: uno vuelve a enamorarse del próximo gatito diminuto que llega a la casa como si fuese la primera vez. Tal vez ese también es el milagro.