Desconcertada. Mi atleta de la vida

El legado está donde menos lo esperamos, y un abuelo puede obsequiar el mayor de los tesoros: la alegría del conocimiento y el movimiento

4 minutos de lectura'

4 minutos de lectura'

La edición genética debería servir no solo para diseñar bebes sino también para que los hijos puedan elegir a los padres y abuelos o –si eso es muy de ciencia ficción– para seleccionar qué rasgos de ellos recibir.

La ciencia aún no llegó tan lejos y yo me quedé sin heredar los ojos verdes y la ternura de mamá, la piel suave y la generosidad de papá y el talento literario de mi abuelo Juan. Tengo ojos marrones, soy seca y egoísta y escribir esta corta columna me lleva más tiempo y me cuesta más que correr una maratón, las de verdad, las de 42 km.

Pero si a la vida le falta el determinismo y la causalidad de la ciencia, le sobra sorpresa y capricho. El legado está donde menos lo esperamos.

Mi vida, al menos la profesional, habría sido más fácil y exitosa con el talento y, sobre todo, la productividad de mi abuelo. Escribió decenas de novelas y cuentos, experimentó con sonetos, nouvelles y ensayos y exploró las profundidades del castellano

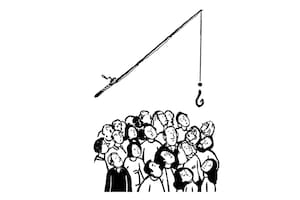

Mi vida, al menos la profesional, habría sido más fácil y exitosa con el talento y, sobre todo, la productividad de mi abuelo. Escribió decenas de novelas y cuentos, experimentó con sonetos, nouvelles y ensayos y exploró las profundidades del castellano y de los otros cinco idiomas que manejaba. Fue, como lo definió su biógrafo Ariel Magnus, un atleta de las letras, tan inquieto y curioso que, en sus ratos de descanso, construyó un tratado de palindromía, palabras y frases capicúas. Con momentos de ocio así, yo ya podría haber ganado varios premios internacionales de periodismo.

Tal vez no recibí ese talento porque, en la vida diaria, el escritor desaparecía y dejaba paso a otro hombre. Allí, en la intimidad, habitaba el abuelo que se reía a carcajadas de sus propios chistes, que se ufanaba de ser un erudito pese a que su adorada madre había sido analfabeta, que se vanagloriaba de su humor. Su orgullo, su gran orgullo, no era haberse convertido en juez de cámara o escritor luego de una infancia de escasez. Era haber transitado todo –éxito y fracaso, pobreza y abundancia, dolor y felicidad– con una sonrisa.

“¿Adivine cuál soy yo?”, solía preguntarles a sus asiduos visitantes mientras sostenía dos fotos, una en la escuela primaria con sus compañeros y otra ya en sus 70, rodeado de amigos. “¡El que sonríe, soy el único que sonríe en las dos!”, respondía solo. La alegría en medio de la solemnidad, siempre.

Ese entusiasmo vital –su élan, como él le llamaba– tenía un motor. Era un consumidor compulsivo, un adicto a conocer. Recitaba fragmentos de la Ilíada en griego con la misma emoción infantil con la que festejaba un gol de su equipo de fútbol

Ese entusiasmo vital –su élan, como él le llamaba– tenía un motor. Era un consumidor compulsivo, un adicto a conocer. Recitaba fragmentos de la Ilíada en griego con la misma emoción infantil con la que festejaba un gol de su equipo de fútbol; se hipnotizaba tanto con un libro de Marcel Schwob o una composición de Béla Bártok como con los juegos olímpicos. Todo era conocimiento, todo era potencial de vida, todo era alegría.

El atleta de las letras hubiese querido ser también un atleta de las pistas. De andar constante y ágil pero lento, prefirió ser un deportista a la distancia: fue socio fundador de Talleres de Córdoba, creó dos clubes de golf y varios natatorios y ofició, con frecuencia, de árbitro de box. El conocimiento no estaba solo en las letras sino también en el movimiento, en la estrategia de juego, en el detalle de la técnica, en la sensibilidad ante el triunfo o la derrota.

Mi hermano mayor heredó la pasión por las leyes y el deporte a la distancia. Mi hermano menor, su favorito, recibió el amor. Y yo me quedé con lo que menos esperaba. No fue la vocación, tampoco la profesión, menos aún el talento. Yo me quedé con el élan, con la alegría del conocimiento y del movimiento. En cada zancada, en cada pedaleada, en cada brazada, está él.

Filloy –curiosamente en vida lo llamábamos por su apellido y recién después empezamos a decirle “abuelo”– murió a los 105 años. Había nacido en 1894, transitó con alegría el siglo XX y eligió un día de julio de 2000 para morir. Vivió tres siglos.

Esa tarde de invierno, mientras él transcurría sus últimos minutos y su cabeza ya se había apagado, mamá y yo le leímos el poema que Filloy había elegido para morir.

“…Para todos tiene la muerte una mirada. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos…”, dicen los versos de Cesare Pavese. Ojalá esos ojos hayan sido turquesa, como los de mi abuela. El atleta de la vida, que tanto había celebrado cada segundo de cada año, se merecía también una muerte con alegría.