Desconcertada. Kempes no llora

En la niñez está el origen de casi todo; también, los ídolos que luego serán el antídoto para la incertidumbre y el dolor

- 5 minutos de lectura'

A veces una aparente virtud es una maldición. Todos los días amanezco con las zapatillas puestas; no importa el clima ni el estado del mundo ni mi ánimo, salgo a correr, nadar, andar en bici. “¿¡De dónde sacás la disciplina!?”, me suelen preguntar.

No es disciplina; necesito una dosis diaria de movimiento, aire y libertad. Tampoco es una virtud. Incluso si el cansancio o el desánimo me gritan “¡quedate en la cama!”, salgo, mientras me maldigo y mis piernas y mi cabeza intercambian un larguísimo listado de insultos.

Mis padres solían dedicarme un número similar de retos en mi infancia. No paraba de moverme; bicis, carreras, fútbol, todo lo probaba. Mi movimiento era su maldición, en particular con el fútbol.

Protegida por mis hermanos, me escapaba por las tardes para jugar con ellos, mis primos, mis vecinos, mis amigos; era la única chica entre decena de chicos. Por supuesto, volvía sucia, golpeada, despeinada, con la ropa rota, pero siempre con una sonrisa y con la altivez de quien desafía las prohibiciones.

Terminaban los ’70 y la selección argentina era furor. Siempre fanática, seguía todos los partidos y conocía de memoria la formación. Siempre orgullosa cordobesa, sentía fascinación por Kempes, por su elegancia, su oportunismo y su velocidad.

Terminaban los ’70 y la selección argentina era furor. Siempre fanática, seguía todos los partidos y conocía de memoria la formación. Siempre orgullosa cordobesa, sentía fascinación por Kempes, por su elegancia, su oportunismo y su velocidad.

En cada picado que jugábamos quería ser él. Pero ya entonces la torpeza me lo impedía y vivía en suelo. “¡Vamos, arriba!¡ Que Kempes no llora!”, me decía mi prima Lucita, siempre atenta desde el costado de la improvisada cancha, cada vez que caía y las lágrimas empezaban a aparecer. Nada de llanto y a levantarse y seguir jugando.

Kempes tenía una gran compañía en mi podio de ídolos infantiles. Si las tardes eran de fútbol, las mañanas eran de Raffaella Carrà. Mi primer disco, mi primer romance con el baile, mis primeras canciones de memoria, mis primeros gritos frente al espejo. Despertaba tarareándola y hacía sonreír a mi familia cada vez que sacudía la cabeza. Mis pelos eran menos obedientes y rubios que los de ella y a cada movimiento le seguía la frustración, pero nada ni nadie detenían mi imitación y mi admiración.

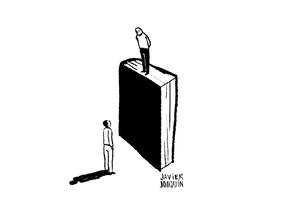

Todo ícono tiene para sus seguidores un significado compartido, que nos entrelaza en una épica común, y uno más íntimo e individual, en el que cada uno proyecta sus necesidades. Para mi generación sinónimo de la exuberancia de la alegría, del desparpajo y de la independencia. Para mí, fue eso y fue, también, optimismo, la esperanza de que algo bueno sucederá pronto… “¡porque esta noche cambiará tu vida, porque esta noche, porque esta noche!”.

Raffa y Kempes fueron, en igual medida, ídolos y antídotos. Eran tiempos difíciles y yo necesitaba de esa promesa de que algo bueno estaba por llegar y del estoicismo del llanto reprimido. Una de esas noches de la última mitad de los años setenta, tocaron la puerta de casa y se lo llevaron a papá a punta de armas, en el baúl de un Renault 12.

Mamá, mis hermanos y yo no nos quedamos solos; abuelos, tíos, primos, amigos formaron, esa misma noche, un círculo de cuidado y presencia. Pero, de repente, cuando la infancia tiene por obligación estar dedicada con exclusividad a la alegría y el juego, nos chocamos con la incertidumbre y el dolor.

Raffa y Kempes fueron, en igual medida, ídolos y antídotos. Eran tiempos difíciles y yo necesitaba de esa promesa de que algo bueno estaba por llegar y del estoicismo del llanto reprimido.

Los días y los meses empezaron a sucederse al ritmo de las noticias de papá: ¿estaba vivo? ¿dónde? ¿podrían blanquearlo como preso político? Nuestro ánimo se exaltaba o se oscurecía con cada dato. La angustia, sin embargo, nos dominaba y se filtraba en el llanto desconsolado de mi hermano menor o en la tristeza silenciosa de mamá y mi hermano mayor, todo ante la mirada a veces compasiva, a veces despectiva de amigos, vecinos, compañeros, maestros.

A diferencia de miles de otros, papá volvió. Una tarde de verano, después de un año de gestiones y dolor, sonó el teléfono y alguien –no recuerdo quién– me indicó que atendiera. Mamá no estaba, había partido en uno de sus tantos viajes de búsqueda de papá.

Atendí y el “hola” de papá me dejó sin voz. Había sido liberado. La fiesta en casa fue instantánea y duró más de un día, saltos, gritos, cantos, frenesí, Raffaella.

La vida continuó en mi familia como si nada hubiese pasado. Como en mis picados de fútbol, nos caímos, nos levantamos y seguimos, sin muchas palabras, sin quejas ni odios, con el dolor callado.

Varias décadas después, el lunes pasado al mediodía, el teléfono volvió a sonar en casa. Yo recién volvía de correr y sin cambiarme ni tomar agua había agarrado el celular, acto reflejo de quien piensa que si no está pendiente, en una hora el mundo puede cambiar.

Betta, corresponsal de LA NACION en Roma, nos acababa de mandar un mail que yo no podía ni quería creer: “¡¡¡Se murió Raffaella Carrà!!!”.

Me senté en el piso, en medio del hall de entrada, sin reaccionar, atragantada. Y el celular sonó; otra vez era papá. “¡Hola mi chiquita! Le quería contar que se murió Raffaella”, dijo. Nunca supe, hasta ese momento, que él conocía de mi admiración. “Me acabo de enterar, te llamo después, pa”, le dije mientras se me quebraba la voz. No quería que me escuchara lagrimear.

Mi antídoto a la incertidumbre y el dolor se había muerto. Pero Kempes no llora y la vida, cuando se le ocurre, es una “fantástica, fantástica fiesta”.