El capital humano, motor fundamental del desarrollo

El "milagro" del crecimiento israelí se explica por un cambio clave: más personas trabajando, más horas trabajadas; para esto se requiere de activas políticas proempleo

Cuando uno menciona el milagro de crecimiento israelí, enseguida piensa en emprendedores, tecnología e innovación. Sin embargo, al descomponer el crecimiento en sus tres factores principales (capital, trabajo y productividad), lo que surge del análisis es que el principal motor del avance de los últimos 25 años fue el capital humano: más personas trabajando, más horas trabajadas. (El aumento de productividad, en cambio, al parecer fue bastante modesto, algo que hace dudar a economistas como Manuel Trajtenberg, uno de los padres del modelo israelí, de la sostenibilidad del ritmo de desarrollo.)

La explicación de este milagro del trabajo es bastante simple. En los 90, Israel recibió cerca de un millón de inmigrantes calificados provenientes de la ex Unión Soviética que se insertaron en el aparato productivo local, muchos de ellos, gracias a las políticas productivas que sentaron las bases del complejo tecnológico del país. En los 2000, el gobierno adoptó como política de Estado el aumento de la tasa de participación laboral de poblaciones segregadas -en particular, de ortodoxos y árabes- y lo logró, con creces, en el caso de las mujeres ortodoxas y de los varones árabes.

Sumar trabajadores tiene dos efectos inmediatos. Primero, si la calidad del trabajo no varía, más personas trabajando para una dada población total equivale a más producto por habitante. Segundo, reduce la "tasa de dependencia" -entre personas activas y pasivas- y el cociente entre quienes perciben beneficios previsionales y quienes contribuyen con sus aportes a sostenerlos. Así, sumando gente al trabajo, sube el crecimiento per cápita y cae el déficit fiscal.

Esta y no otra es el álgebra del "bonus demográfico" tantas veces señalado en la discusión previsional: si la población en edad de trabajar crece más que la población total -y si la tasa de empleo se mantiene estable- se acelera el crecimiento y se estabiliza el déficit previsional. Pero el tema no es tan lineal: no toda la población en edad de trabajar efectivamente trabaja, y no todos los que trabajan lo hacen en empleos de productividad comparable.

Como en el recientemente publicado Mapa del Trabajo Argentino del CEPE-DiTella, lamentablemente este parece ser el caso de la Argentina, donde el aumento de las personas en edad de trabajar más que se compensa por la caída en la tasa de empleo -fruto del desempleo y del desaliento-, con lo que las horas trabajadas terminan creciendo menos que la población. Este dato, por sí solo, indicaría que no estamos aprovechando nuestro efímero dividendo demográfico.

Pero la situación es aún peor si los futuros trabajadores no reciben una educación pertinente que facilite su inserción laboral, o si los trabajadores actuales no tienen una oferta de formación profesional que los entrene para las nuevas demandas del mercado y terminan en ocupaciones de baja productividad, precarias e informales, que producen poco y aportan menos -como en la Argentina, donde, como muestra el Mapa, los únicos trabajos que crecieron en los últimos años fueron cuentapropistas de baja calificación-.

Acostumbrados a la adrenalina de las crisis, algunos observadores tienden a pensar que la estabilización macro financiera es condición suficiente para el despegue de la Argentina; que basta reducir el déficit fiscal y planchar el dólar para impulsar la inversión y reducir la pobreza, en una versión vernácula del "ajustar para crecer". Es cierto que el espacio para sostener desequilibrios financieros, si es que existió, se agotó en 2016. Pero de la misma forma en que un cambio de gobierno no aseguró el repunte de la inversión privada, nada asegura hoy que el equilibrio fiscal sea suficiente para crecer, y, sin crecimiento, no hay equilibrio fiscal sostenible.

Parte de nuestro problema fiscal está estructuralmente asociado a la dificultad para crear trabajos formales. ¿Cuánto del desequilibrio previsional se corregiría si se formalizara el 22% de trabajadores informales, o si el 25% de trabajadores independientes aportara al sistema previsional un porcentaje más cercano al del asalariado, mediante un régimen a mitad de camino entre la precariedad del monotributo y la desproporción del autónomo? Por otro lado, de poco sirve extender la edad jubilatoria si nuestros adultos mayores no consiguen empleo. Y el costado fiscal de la falta de trabajo no es solo previsional; en la medida en que profundiza la dependencia, también afecta al gasto social, por no mencionar sus efectos sobre la pobreza, la distribución y el bienestar.

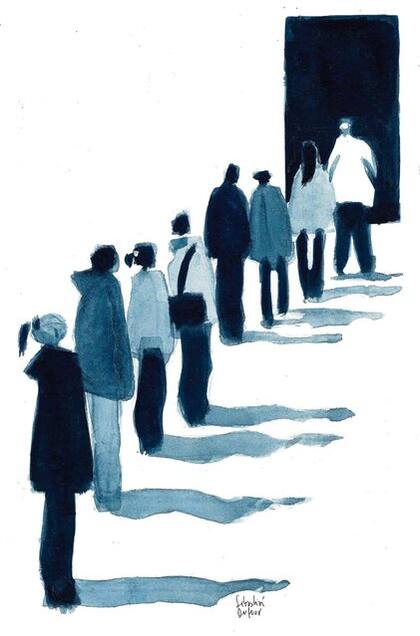

Pero tal vez el aporte fundamental de las políticas proempleo sea en la economía real. En un contexto sin espacio para el impulso fiscal, con exportaciones relativamente inelásticas y con una tasa de inversión históricamente baja y sin incentivos para despegar, sumar trabajo es la puerta más cercana, si no la única, al crecimiento.

Bajo el radar de la tormenta financiera, surgen iniciativas que pueden contribuir a mitigar nuestro déficit de empleo. Hay proyectos de agencia de formación y acreditación profesional -uno de ellos, esperando tratamiento en el Congreso- para mejorar la productividad de los trabajadores actuales, y modelos exitosos a imitar (por ejemplo, el Primer Paso cordobés) para mejorar la inserción de los jóvenes. Las demandas de género establecieron la necesidad de un sistema de cuidados que facilite la inserción laboral de mujeres de bajos recursos, y las políticas activas de inmigración pueden enriquecer la oferta local de trabajadores calificados -a la manera de Israel o del norte de Europa en la última década-. A esto se suma el eterno debate sobre la calidad, pertinencia y costo de la educación: ¿cuánto rinde un peso invertido en educación para el trabajo en términos de crecimiento sustentable, equidad distributiva, bienestar? ¿Hay algún espacio donde la inversión social de las empresas tenga más valor que en la formación profesional?

Como resultado de la inmigración de los 90 y la integración de los 2000, la tasa de ocupados sobre la población total en Israel pasó de 51% en 1990 a 62% en 2018. En el mismo período, la nuestra cayó de 57 a 55%. En esos 13 puntos de diferencia puede estar la clave de nuestro desarrollo.

Decano de la Escuela de Gobierno de la UTDT; director académico de CEPE