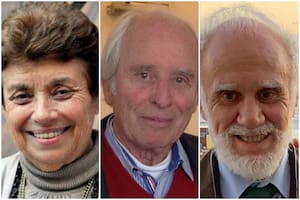

Carlo Ginzburg, tras las huellas de los olvidados de la historia

"El pasado habita en el presente", dice el historiador italiano, impulsor de la microhistoria, que en los años 70 sacudió los paradigmas de su disciplina

1 minuto de lectura'

1 minuto de lectura'

Un chico de 7 años entra en un laboratorio. Sus pisadas retumban y se mezclan con el eco de su voz trémula en aquel espacio húmedo, estéril y oscuro, similar al destino que corrió su padre, torturado por los nazis hasta la muerte en 1944. Los frascos translúcidos colmados de embriones en formol y expuestos como trofeos en los anaqueles hacen que el chico tiemble pese a que ahí el severo e iracundo anatomista Giuseppe Levi, su abuelo materno, sea el rey.

El chico trepa en un banco. Empujado por la rebeldía de la curiosidad aun no adoctrinada, se asoma en un microscopio a través del cual inspecciona, con paciencia e intriga, un tejido amarillento. Busca ahí indicios de un mundo secreto, alterno, distinto al suyo. Sin embargo, no lo encuentra. “Lo que vi me decepcionó profundamente”, dice el chico hoy convertido en un hombre alto de 77 años que exuda erudición, de mirada penetrante y anárquicas cejas encanecidas. “Aún así, aquel momento dejó huellas en mí.”

El italiano Carlo Ginzburg recuerda al detalle aquel momento. Tal vez porque aquellas visitas e instrumentos de alguna manera influyeron luego en la adopción del enfoque por el cual saltó a la notoriedad al sacudir los paradigmas y las prácticas historiográficas a mediados de los años 70: la microhistoria, su particular manera de hacer foco no en grandes batallas y gestas o en reyes y en princesas sino en individuos periféricos aunque relevantes –como un inquieto y locuaz molinero del siglo XVI y campesinos acusados por la Inquisición de ejercer la brujería o de ser hombres lobo– e indagar en sus universos mentales, en sus peculiares interpretaciones personales de la realidad.

“Mi fascinación por estos hombres y mujeres está ligada a la historia de persecución en mi familia –confiesa Ginzburg a LA NACION, de paso por Buenos Aires, donde acumuló un nuevo título de doctor Honoris Causa esta vez otorgado por la Universidad Nacional de San Martín y participó de unas jornadas homenaje a José Emilio Burucúa–. El pasado habita y actúa en el presente”.

Nieto de uno de los científicos más importantes de Italia –y maestro de tres premios Nobel– e hijo de una de las escritoras cruciales del siglo XX (Natalia Ginzburg), este investigador se siente detective: sigue pistas, descifra signos, deambula por los archivos de la Inquisición en el Vaticano y rescata a los grandes perdedores de la historia, individuos olvidados y desatendidos por parte de historiadores de generaciones anteriores.

Y lo hace no con el fervor taxonómico de un enciclopedista sino con la gracia de un escritor de novelas policiales. Desde su primer libro, Los Benandanti (1966) –donde escarbó en los procesos de brujería entre los siglos XVI y XVII–, su obra está marcada no solo por una aproximación metodológica distinta a la historia y en la manera de encarar su objeto de estudio sino también por su estilo narrativo.

“Crecí en un hogar de intelectuales. Fue un privilegio –recuerda con energía–. De mi padre, quien fue perseguido por judío y por sus ideas antifascistas, adquirí cierta orientación a la historia. Mi madre, en cambio, me influyó literaria y narrativamente. Incidió en mi inclinación al relato y en el énfasis en las implicaciones cognitivas de la narración. De alguna manera soy la continuación de ellos dos”.

En lugar de obligarlo a decidir por un bando, su diversa herencia genética ha enriquecido su mirada. Como señaló en su libro El hilo y las huellas. Lo verdadero, lo falso, lo ficticio, literatura e historia, lejos de constituir dimensiones autónomas, son en muchos casos continuidades. “Se influyen mutuamente. Ha habido una larga lucha entre la historia y la poesía y las novelas. Es una disputa por el mejor conocimiento de nuestra realidad. Pero en esta confrontación ancestral hubo también casos excepcionales de cruces, viajes entre la ficción y la historia y de la historia a la ficción, con préstamos e hibridaciones”.

Para este investigador, quien en su larga carrera deambuló por las universidades de Bolonia, Harvard, Yale, California y la Scuola Normale Superiore di Pisa, estas aproximaciones son mucho más ricas e interesantes. “Realidad e imaginación se contraponen y cruzan, se alimentan recíprocamente. Hay ahí una tensión, una lucha que atravesó a Homero, a Heródoto y a Balzac, quien se consideró el mejor historiador del siglo XIX. No se trata de una superficie vaga, magmática, sino más bien de una confrontación constructiva, una batalla por el saber, pese al escepticismo posmoderno que busca difuminar completamente la frontera entre narraciones de ficción y narraciones históricas”.

El recurso del monólogo interior, por ejemplo, está de alguna manera prohibido para los historiadores. Pero para los novelistas es una gran manera de narrar la fragilidad de lo vivido, su carácter efímero. “Los grandes novelistas del realismo como Stendhal, Dostoyevski, Flaubert, Dickens, Melville –recuerda Ginzburg– son historiadores de costumbres y aprovecharon este recurso”.

Perdido en la historia

Publicada en 1976, El queso y los gusanos fue la obra que lo convirtió en una celebridad. En lugar de desnudar las vidas de príncipes florentinos, los antojos de papas y mecenas, los caprichos de artistas o miembros algo trastornados de familias como los Médici, Ginzburg –influenciado por Mijaíl Bajtín y Aby Warburg– se adentró en el universo privado de un molinero del norte de Italia quemado en la hoguera en 1599, como vía para revalidar la cultura popular y su relación con la cultura oficial.

“Lo descubrí por casualidad –reconoce–, como muchos de los hallazgos que hice en mi carrera”. Un día, tras horas de hurgar en un archivo en Venecia, Ginzburg dio con un documento que le pareció increíble. Como un detective privado, siguió las pistas a la ciudad de Udine, donde quiso revisar los Archivos Eclesiásticos. pero no se lo permitieron.

“Después de vagar por la ciudad, en la biblioteca comunal encontré un documento que había sido robado de los Archivos Eclesiásticos –recuerda–. Era del siglo XVIII y contenía una lista manuscrita de los primeros mil juicios celebrados por la Inquisición en la región de Friuli. Por cada juicio, había una breve descripción. Entonces, me topé con una referencia a un molinero llamado Dominico Scandella pero conocido como Menocchio”.

Este hombre excepcional para su época –sabía leer y escribir a solo 76 años de la invención de la imprenta– creía que el mundo había nacido de materia podrida que giraba como la leche gira para hacer el queso, y de la misma forma en que del queso putrefacto nacen los gusanos. De ahí, aseguraba este hombre, nacieron los ángeles, entre ellos Dios. Proclive a entablar una discusión con el primero que se le cruzara en el camino, el 28 de septiembre de 1583 Menocchio fue denunciado por un miembro local de la Iglesia a la Santa Inquisición. Mezcla de don Quijote y Giordano Bruno, fue encarcelado, torturado, procesado, perdonado y luego nuevamente aprehendido. Finalmente el 6 de julio de 1599 fue quemado vivo en la hoguera por disposición del papa Clemente VIII.

“Me sorprendió. Nunca pensé encontrarme algo así –dice Ginzburg–. Lo anoté en mi libreta. Recién volví a estos documentos siete años después. En el medio escribí Los Benandanti. Hasta que recordé aquella nota. Mennocchio y su cosmovisión me conquistaron tanto como lo hicieron luego con mis lectores”.

Gracias a la estricta burocracia de los juicios de la Inquisición, el historiador italiano pudo incluso identificar todo los libros que leyó este hombre, desde El Decameron de Bocaccio a El Florilegio de la Biblia, la traducción italiana de una crónica medieval catalana que mezcla varias obras, entre ellas evangelios apócrifos. Y así reconstruir qué pensaba de aquel mundo que lo rechazaba.

Como uno de los protagonistas de sus relatos, Carlo Ginzburg pasó a la historia de una manera involuntaria cuando también desafió a su modo a la autoridad religiosa. “A fines de los años 70, encontré una referencia a un judío converso en Bologna, involucrado en una suerte de conspiración política contra el gobierno papal y asesinado en 1618. Se llamaba Costantino Sacardino. Empecé a seguir sus huellas en los archivos. Hasta que me topé con un muro: los archivos de la Inquisición en Roma, luego llamado el Archivo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, eran inaccesibles para académicos”.

El historiador italiano sabía que a comienzos del siglo XIX, Napoleón se había llevado gran parte de estos archivos a París y ahí muchos de los documentos habían sido quemados. Algunos luego volvieron a Roma y otros fueron vendidos por guardias suizos a coleccionistas irlandeses. Y hoy se encuentran en Dublín. “Entonces, decidí escribirle una carta formal al responsable de los archivos en Roma”. Pero no tuvo respuesta. “Tengo que hacer algo diferente”, se dijo. Y así en 1979 escribió una carta mucho más personal al Papa Juan Pablo II. “Soy judío, soy ateo, soy historiador –decía en ella–. Creo que los archivos deben ser accesibles a todos los investigadores. Si la Iglesia abre sus archivos demostraría que la Iglesia que no teme a los historiadores”.

Entonces, recibió dos respuestas: una firmada por el entonces cardenal responsable de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger, en la que le informaba que esos documentos que solicitaba el historiador no existían. Y otra, firmada por el secretario del Papa, en la que le decía que los documentos eran muy sensibles.

Los años pasaron y en 1991 Juan Pablo II otorgó acceso a un grupo de universitarios para revisar el material de los archivos de la Inquisición. “Luego me enteré de que mi carta, escrita por un judío, jugó un papel importante en esa decisión”.

Fue un triunfo para Ginzburg y para la búsqueda de la verdad en su trabajo de reconstrucción de la por siempre incompleta imagen del pasado. El italiano, como muchos de sus colegas, sabe que las fuentes escritas siempre aparecen mediadas, filtradas. “Incluso las autobiografías –dice–. Siempre hay que leer entre líneas. Es crucial. Se lo digo a mis estudiantes: ‘Nunca hay que interpretar literalmente la evidencia’. Hay siempre una tensión entre lo dicho y lo no dicho”.

A Ginzburg lo apasiona el pasado. pero le preocupa el futuro. “En mi opinión, las tecnologías actuales producen un efecto temporalmente corrosivo: borran la percepción del pasado –advierte–. Internet instaló el imperio del presente: todo es ahora. Pero eso tiene un costo: la abolición o desconexión con nuestro pasado. Y eso es una pérdida masiva de la realidad. Estamos constantemente interpelados e influenciados por el pasado. Así, en cierto sentido, esta sensación de la expansión del conocimiento que impulsa Internet conlleva una gran pérdida. Y también un peligro”.