Apuntes al paso. En el nombre del padre

Entre una pintura del siglo XIX y una novela actual, los enigmas de un vínculo que es mucho más que simple lazo de sangre

4 minutos de lectura'

4 minutos de lectura'

Para nosotros, los hijos de la cultura masiva, el arte es una zona de deslumbramiento extrañamente paradójico: está ahí nomás, a cada instante, al alcance de la mano. Y está, también, irremediable e intrínsecamente lejos. Pienso en esto al descubrir –internet y sus mil y una puertas– la pintura que se observa en esta página: una reproducción de un retrato que, a mediados del siglo XIX, Paul Cézanne dedicó a su padre (y que hoy forma parte de la colección de la National Gallery de Londres).

Existe otro retrato, de aproximadamente la misma época, donde el padre aparece de frente: también una gorra (¿la misma?), también un diario (en este caso, el artista deja constancia de que es L’Evénément, el periódico fundado por Víctor Hugo), también el gesto concentrado en la lectura. Hay algo en las dos pinturas que me conmueve, y creo que tiene que ver con el registro de lo cotidiano: la ilusión, porque la pintura no es terreno de lo instantáneo, de que irrumpimos en un momento de la vida de un hombre de provincias, tranquilo, seguramente respetado por el hijo.

Hasta acá, la cercanía. La distancia está en la superficie lisa de toda reproducción. No hay modo de percibir la rugosidad de la materia, su espesor, la trama densa de los trazos de pintura y sus posibles secretos: ¿hubo amor y devoción en el acto de hacer esta pintura? ¿O amor y furia? ¿O retenida contradicción?

No creo que sea algo sobre lo que se hayan hecho estadísticas, pero tengo la sospecha de que en el universo del arte –tal vez también en la literatura, los ensayos, incluso la psicología– hay muchas más miradas sobre las madres que sobre los padres. Y que, mientras que el enigma que ronda a las madres suele estar ligado a lo entreverado, al amor que nutre pero también asfixia, el de los padres siempre termina ligado a la lejanía.

Cézanne dependía económicamente de ese hombre al que retrató distante y sumergido en la lectura. Difícil develar las rugosidades y asperezas del hilo que los mantuvo unidos.

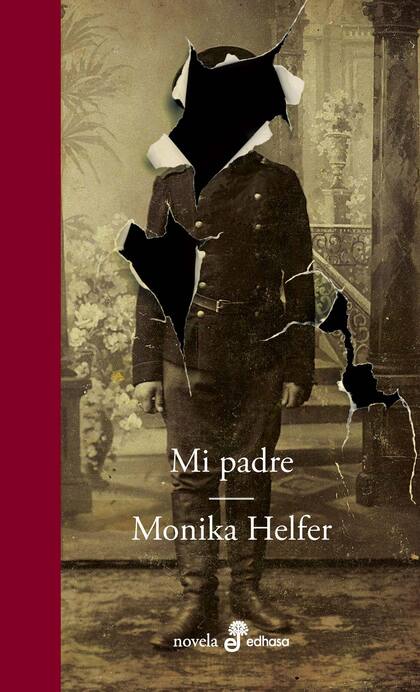

Mientras escribo esto, miro la tapa de un libro que acabo de leer. Se llama Mi padre, la autora es la escritora austríaca Monika Helfer, la traducción es de Gabriela Adamo y el diseño de cubierta pertenece a Juan Pablo Cambariere: una foto antigua, más sepia que blanco y negro, ajada y rota justo en el espacio que corresponde a la cara de quien sea el hombre retratado. Vemos unas botas, unos pantalones, un saco que podría ser militar, un par de manos. Solo eso. Hay un agujero, una resquebrajadura, en el lugar donde debieran estar los rasgos de esa persona.

“Cuando el padre pronuncia la pequeña palabra ‘yo’, el verdadero y auténtico ‘yo’, con todo lo que lleva y trae, entonces el niño empieza a temblar”, escribe Helfer, que en su novela procura aproximarse a la vida de Josef, su padre.

“Cuando el padre pronuncia la pequeña palabra ‘yo’, el verdadero y auténtico ‘yo’, con todo lo que lleva y trae, entonces el niño empieza a temblar”, escribe Helfer, que en su novela procura aproximarse a la vida de Josef, su padre.

Nacido en condiciones paupérrimas, obligado a participar en el frente de batalla durante la Segunda Guerra Mundial –donde pierde una pierna–, Josef Helfer poseía una expresión impasible; era de esas personas de las que nunca puede saberse qué están pensando o sintiendo exactamente.

Hijo de su tiempo, austero y con el peso del trauma de todos los sobrevivientes a la carnicería europea, solo una cosa trastocaba su vida metódica: la devoción por los libros. Josef adoraba de manera casi irracional el objeto libro, la palabra escrita, el universo contenido en cualquier biblioteca. Esa pasión lo llevaría a cometer el único acto que podría haber comprometido su buen nombre –hablamos de las rígidas subjetividades forjadas a caballo del siglo XIX y el XX– y que incluso lo llevaría a un intento de suicidio.

Salvo por su plebeyo y desbordado compromiso por los libros, Josef Helfer era un hombre tan gris y atado a los límites de la vida como cualquier otro. Su hija dedica una novela a subsanar el abismo de silencios que los mantuvo alejados el uno de la otra. El dolor, inevitable, se transmuta en las palabras que Josef, sin saberlo, le había legado.

Temas

Otras noticias de El Berlinés

Últimas Noticias

Ahora para comentar debés tener Acceso Digital.

Iniciar sesión o suscribite