Anónimas y olvidadas, las científicas descollaron en la antigüedad

Una muestra del Museu de Ciències Naturals de Barcelona pone el ojo en las mujeres que, dejadas de lado por la historia, se destacaron en las ciencias del Antiguo Egipto, Mesopotamia, Grecia... y un siglo XX no tan lejano

- 9 minutos de lectura'

Durante décadas se habló de Merit Ptah como la primera científica de cuya existencia se tenía registro, y era habitual que se la mencionara en libros sobre historia, en artículos periodísticos, médicos. Incluso la Unión Astronómica Internacional le dedicó a esta mujer del Antiguo Egipto la alta distinción de bautizar un cráter de Venus con su nombre, que –de por sí– ya revestía honor y gloria. Significa “la amada de Ptah”, siendo el tal Ptah nada más y nada menos que un dios de dioses nacido del caos primordial, dador de vida y, para más títulos, inventor de la albañilería. Pero un mal día, hace menos de tres años, la historia de nuestra Merit se vino a pique, y todo por causa de una confusión: mirando con lupa jeroglíficos y cotejando fechas, el historiador Jakub Kwiecinski concluyó que se le habían atribuido equivocadamente méritos que no le eran propios. Existió una Merit Ptah pero, al parecer, jamás habría ejercido la medicina.

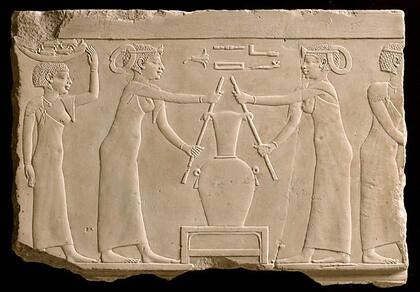

Si errar es humano, corregir es divino: la justa reparación tuvo forma de ascenso para Lady Peseshet, damisela del 2400 a.C., cuando fue promovida a “primera científica conocida por la humanidad”. Esta vez con pruebas y elevadas calificaciones a su labor, a juzgar por la estela hallada de la época de la Cuarta Dinastía que alude a su trabajo, donde se la nombra como “supervisora de médicas”, además de “directora de sacerdotisas”. Las prácticas de curación, después de todo, estaban ligadas al ritual: pócimas y ungüentos solían acompañarse de letanías para alcanzar el favor divino. Las citadas chapas apuntan a que Peseshet tuvo un equipo a su cargo, cuidó de la corte y de la familia del faraón, instruyó a parteras, se ocupó de las pompas fúnebres de dignatarios.

Es oportuno aclarar que, a diferencia de lo que ocurriría en la Antigua Grecia, donde la mujer fue considerada como “una eterna menor” (naturalmente defectuosa, parafraseando al un tanto misógino Aristóteles, que creía que “la hembra es hembra en virtud de una determinada carencia de cualidades”), las egipcias d’altri tempi poseían bienes que gestionaban a sus anchas; podían divorciarse y volver a contraer nupcias; también estudiar, heredar, legar; alcanzar cargos supremos. Existieron, al fin de cuentas, Hatshepsut y Cleopatra, reinas del Nilo, por no hablar de consortes como Nefertari o Nefertiti, de decisiva influencia política y diplomática. No es de extrañar, entonces, que hubiese una mujer valiosa como Peseshet en la gran civilización egipcia, cuyo nombre acabó diluyéndose, como históricamente ha sucedido con tantas científicas por los siglos de los siglos…

Hasta que se cortó la mala racha merced a los estudios de género y empezaron a aflorar iniciativas que buscan revertir ese olvido, en especial en esta época tan fértil en revisionismo donde se multiplican libros para niños y gente adulta, documentales, biopics y otros productos culturales que rescatan a mujeres que fueron tapadas por la Historia. En esa línea se inscribe una muestra en curso en el Museu de Ciències Naturals de Barcelona llamada (In)visibles y (O)cultas, sobre científicas que dejaron legados importantes, aunque permanezcan mayormente desconocidas para el público general. Después de todo, a nadie le resultarían hoy indiferentes nombres como Galileo Galilei, Copérnico, Newton, Pasteur o Albert Einstein, pero ¿cuántas personas sabrán en la actualidad que Tapputi, una mujer, fue la primera persona de la que se tiene conocimiento que se dedicó a la química? Lo hizo en calidad de perfumista real, conforme revela una tabla de arcilla de la Antigua Mesopotamia, de escritura cuneiforme, fechada en el 1200 a.C., donde se advierte que esta babilónica inventó sus propios sistemas de destilación, creó un prototipo de alambique, escribió un tratado sobre la materia (que deplorablemente no ha sobrevivido). Su oficio superaba la mera vanidad: fragancias y lociones a base de flores, aceites y cantidad de plantas aromáticas tenían estupendo aroma, por supuesto, pero servían a propósitos medicinales y espirituales.

“Intentamos que el abanico de disciplinas dentro de la ciencia fuese lo más amplio posible, no centrarnos solo en un campo, porque la idea es demostrar que mujeres científicas siempre han existido y han hecho grandes cosas en todos los campos”, explica a LA NACION la historiadora española Mireia Alcaine, curadora de la exposición, que quiso abarcar además distintos períodos de la historia y, a la vez, el mayor número de nacionalidades posibles. Así, hay astrónomas, botánicas, médicas, entomólogas, genetistas, físicas, químicas, ingenieras espaciales; del Antiguo Egipto hasta nuestros días; de Asia, África, América Latina, Europa, América del Norte.

Además de las mencionadas, está Agnódice, griega del IV a.C. que tuvo que apelar al disfraz de varón para estudiar medicina. Superado el escollo, se convirtió en una ginecóloga tan popular que levantó sospechas entre colegas que, por celo profesional, interpusieron grave denuncia: la acusaron de seducir y abusar de sus pacientes

Además de las mencionadas, está Agnódice, griega del IV a.C. que tuvo que apelar al disfraz de varón para estudiar medicina. Superado el escollo, se convirtió en una ginecóloga tan popular que levantó sospechas entre colegas que, por celo profesional, interpusieron grave denuncia: la acusaron de seducir y abusar de sus pacientes. De dar por bueno el relato –o la fábula– del latino Higino, con el corazón en un puño Agnódice tomó la decisión de levantarse la túnica durante el juicio, dejando al descubierto sus partes íntimas para revelar que los cargos en contra suya no tenían basamento. El riesgo era grande: pena capital por suplantación de identidad para ejercer una profesión vetada al género femenino. Se salvó gracias a las chicas atenienses que atendía: ellas –que sí conocían su identidad y precisamente por eso la elegían como galena– armaron semejante revuelta que las autoridades no solo le perdonaron vida: la dejaron seguir trabajando, según reza la leyenda.

Chicas tenaces

Otra “oculta” es la astrónoma Aglaonice (Tesalia, siglo I-II a.C.), de la que se habría cotilleado en sus días: ha de ser bruja porque, bajo su hechizo, desaparece la luna. Sus malas artes, en todo caso, eran el estudio, que le permitió descifrar con precisión los ciclos de este satélite, al igual que sus eclipses.

Maria Sibylla, nacida en Frankfurt en 1647, prefería ver bichos vivos, no disecados, como era costumbre en muchos de sus contemporáneos. Les seguía el rastro con tal atención que ayudó a demoler una creencia en curso: que las orugas surgían del lodo por generación espontánea. Gracias a sus minuciosas observaciones e ilustraciones de la metamorfosis de las mariposas y otros insectos, hoy es tenida como pionera de la entomología moderna.

Más que el famoso techo de cristal, esgrime la curadora de (In)visibles y (O)cultas, habría que decir que algunas de estas mujeres rompieron techos de cemento. Tal es el caso de la estadounidense Nettie Stevens (1861-1912), que estableció la relación entre los cromosomas y el sexo de los seres vivos, si no antes, en simultáneo con el genetista Edmund Beecher Wilson, pero fue él quien acaparó el spotlight.

Henrietta Leavitt (1868-1921) encontró la “cinta métrica” para medir el cosmos, el sistema para calcular las distancias en el espacio. Aportación clave, dicho sea de paso, para que Edwin Hubble luego determinase que el universo se expande. Y lo consiguió teniendo prohibido siquiera rozar un telescopio, contratada para analizar fotografías en placas de vidrio en carácter de calculadora humana por el Observatorio astronómico de Harvard.

No hay persona que haya pisado el secundario que no recuerde la tabla periódica, que ordena los 118 elementos químicos según sus propiedades. Algunos de esos nombres, tan difíciles de pronunciar como de memorizar, siempre vienen a cuento de algo, o de alguien. El selenio, por ejemplo, rinde honor a Selene, la diosa luna; el paladio a Palas Atenea, deidad griega de la sabiduría. Y el meitnerio, elemento número 109, le hace justicia a una brillante matemática y física austríaca que superó incontables obstáculos (el no menor, escapar del nazismo): Lise Meitner (1878-1968), descubridora de la fisión nuclear, que se opuso rotundamente a su aplicación con fines bélicos. Una cruel ironía es que hoy muchos la recuerden como “la madre de la bomba nuclear”, justo a ella, que fue una de las pocas personas que se negó a participar del proyecto Manhattan cuando Estados Unidos daba los primeros pasos en esta terrible forma armamentística.

Por supuesto que Meitner también está en la muestra, junto a otras notables como la zoóloga brasileña Bertha Lutz, la química Rosalind Franklin (que identificó la estructura del ADN, a quien Nicole Kidman interpretó hace unos años en la obra del West End londinense Photograph 51, muy vitoreada), la astrofísica paquistaní Nergis Mavalvala, la física inglesa Jess Wade… O, mucho más lejos en el tiempo, María la Judía, llamada madre de la alquimia, cuyos escritos ardieron en la mítica Biblioteca de Alejandría, ciudad donde habría residido entre los siglos I y II. Si sobrevivió parte de su legado fue gracias a lo que recogería el erudito Zósimo de Panópolis hacia el año 300, advirtiendo que se le daban tan estupendamente los artilugios que inventó complejos aparatos destinados a la destilación y la sublimación de sustancias químicas (el kerotakis, el tribikos). Acaso su contribución más popular sea, según cuenta la leyenda, el balneum mariae; o sea, el tan conocido en la cocina “baño María”.

Alcaine, licenciada en historia por la Universidad Autónoma de Barcelona, sabe que se quedó corta con el equipo de 24 ilustres, pero explica que la meta –al final del día–es que le pique el gusanillo al público para “averiguar, leer más sobre científicas a las que se les quiso quitar su voz, su nombre y su derecho a ser”. Pone el caso de Trotula de Salerno, nacida hacia 1110 en Italia, que “rompió tabúes con sus escritos médicos respecto de la menstruación y de la esterilidad masculina en la Edad Media. Suyo es uno de los tratados más importantes de la época en ginecología, que era consultado en universidades y por especialistas de toda Europa. Pero en los siglos XVIII y XIX se quiso negar su autoría, alegándose que Trotula fue, en realidad, Trotulo, puesto que ninguna mujer podría tener ese nivel de sapiencia”.