Abrazar el feminismo con sus contradicciones

¿Cuál es el sentido de una militancia que señale a la mujer que no quiere ser feminista o a la militante "descarriada"?, se pregunta la autora

Me hice feminista por una razón muy simple: quise, desde siempre, tener los mismos derechos que los varones. De hecho, creía que ya los tenía. Las barreras me sorprendieron por el camino, pero seguí actuando como si no hubiera cosas reservadas a los hombres. Podría decirlo así: nunca quise sentarme en la mesa de las ensaladas. No tengo nada en contra de hervir las papas y los huevos, pero pienso que es algo que pueden hacer tranquilamente muchos de los señores, si les gusta, y no hay ninguna razón que me obligue a andar cortando las cebollas ni llorando por los rincones (tampoco es que llore cuando corto las cebollas).

En los últimos años, muchas cosas cambiaron en las calles y en los discursos. Las mujeres nos aliamos y logramos que la cuestión de género fuera un tema de agenda: mediática, social y política. Mujeres (y también varones) de todas las generaciones, en todo el mundo occidental -y hasta en Oriente, donde las activistas iraníes desafían a las teocracias islámicas quitándose el hiyab-, nos manifestamos masivamente en contra del machismo. Las marchas de #NiUnaMenos en la Argentina y en todo el mundo, la Women's March en reacción a las declaraciones misóginas de Donald Trump en 2017, las denuncias del #MeToo en Hollywood, el #BalanceTonPorc en Francia, y el #MiráCómoNosPonemos en la Argentina fueron una demostración concreta del empoderamiento que genera la unión en tiempos de redes sociales.

Si muchas chicas de la generación de mi madre se cuidaban de declararse abiertamente feministas por miedo a que se las tildara de poco femeninas, para las de la generación de mi hijo de quince no solo es un orgullo, sino que esperan, como requisito básico, que sus compañeros también lo sean. Hombres grandes se llaman a sí mismos varones deconstruidos y declaman feminismo en público, arrepentidos de sus errores del pasado. Feministas de todos los colores, antes reducidas a tribunas marginales, hoy desfilan por diarios, revistas y hasta el prime time televisivo enseñándole a los varones y a otras mujeres el nuevo código de comportamiento. Y sin embargo, vivimos en un país donde por ley las mujeres aún no tenemos derecho decidir sobre nuestros cuerpos y la mayor parte de los cargos ejecutivos, tanto en el sector público, como en el privado, son ocupados por varones. Y sí, en la mayoría de los asados argentinos, hay un señor rodeado de otros señores en la parrilla, y mujeres poniendo la mesa y haciendo las ensaladas. Muchas cosas cambiaron en el discurso y en la agenda, pero en la práctica no estamos tan lejos de lo que decía Simone de Beauvoir en 1949: "Este mundo que siempre ha pertenecido a los hombres conserva todavía la fisonomía que le han dado ellos".

Negociar juntos

Yo no soy feminista para reeducar a los varones ni quiero que me reeduquen a mí: en todo caso, me parece que llegamos a un momento de la historia en el que por fin podemos pasar en limpio algunos comportamientos que arrastrábamos desde hacía siglos. Y que tenemos que volver a negociar algunas cosas juntos.

No soy feminista para señalar a la hermana que se porta mal. A la que no entendió, a la que no leyó el manual. Si no me gusta que me expliquen los señores, menos me interesa explicarle a una sorora cómo debe sentirse la experiencia de ser mujer.

No soy feminista para quedarme callada. Una de las frases más potentes que las feministas repetimos en los últimos tiempos es: "No nos callan más". Cometí más de un error en mi vida por hablar de más. Pero también me enseñaron desde chica a callar lo que no debería callarse nunca: los abusos, el placer, el abandono. También debo decir que no me lo enseñó un hombre malo; me lo enseñó, supongo que con todo el amor del mundo y pensando en que no sufriera, mi mamá.

Yo no soy feminista para vivir indignada ni para culpar al fantasma omnipresente del patriarcado por todos mis males: sería retroceder muchos casilleros. Para mí el feminismo fue, desde el principio, un lugar feliz. El abrazo con mis amigas, con mi hermana, con otras mujeres a las que admiro y que me abrieron la puerta en la carrera, en el trabajo, en la militancia feminista y en muchas otras situaciones de la vida.

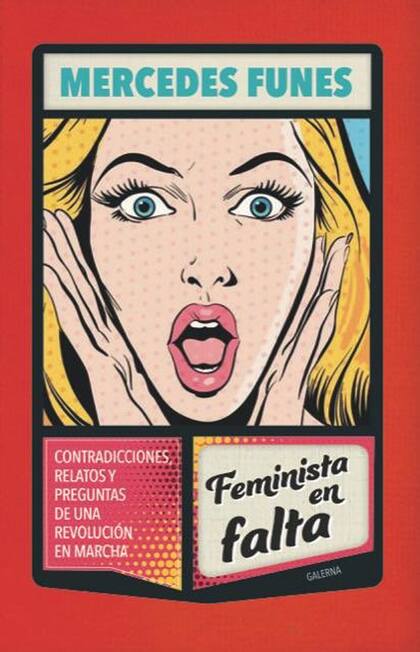

Escribí Feminista en falta para plantear algunos debates, que me parecen urgentes, sobre temas que nos atraviesan como sociedad y también dentro del propio movimiento. ¿Cómo queremos seguir, ahora que sí nos ven y nos escuchan? ¿Cómo podemos renegociar con nuestras parejas y colegas y amigos un nuevo pacto de convivencia basado en la paridad y la confianza, evitando la simplificación absurda de pensar que el patriarcado fue solamente una construcción de hombres malos sometiendo a mujercitas ingenuas y frágiles? ¿Cómo abrazar a las víctimas de los abusos sin caer en el confort del victimismo colectivo ni los linchamientos? ¿Tiene sentido plantear un feminismo moralizante, que indica cómo hay que vestirse, cómo hay que hablar, cómo hay que educar a los hijos, cómo hay que seducir y hasta cómo tenemos que portarnos en la intimidad? ¿Cuál es la ganancia de un feminismo que señala a la feminista descarriada, o a la mujer que no sabe o no quiere ser feminista, o a la que tiene un cuerpo demasiado acorde al modelo heteropatriarcal, o a la que elige vivir de otra manera? ¿Acaso no íbamos a librarnos de ese dedo acusador?

De hecho, ya imagino las objeciones a esta mirada: "Problemas de clase media ilustrada y urbana"; "Problemas de mujer blanca heterosexual"; "Otras tienen problemas más urgentes". Prefiero confesarlo de entrada: tienen razón. Soy muy consciente de que las experiencias y las reflexiones que planteo no alcanzan a todas, pero escribo también con la certeza de que representan, de todos modos, a una parte considerable de las mujeres. Y de que no nos animamos a ponerle nombre a esas discusiones, porque pensamos que cualquier cuestionamiento puede debilitar lo que conseguimos. Estoy convencida de que ya no es así, solo podemos retroceder si no nos asumimos con nuestras contradicciones y diferencias, imaginando, como mandaba el patriarcado, que hay una sola manera de ser mujer, una sola manera de ser feminista.

El feminismo que me interesa es menos teórico que vivido. Por lo mismo, en el libro salto sin formalidad entre reflexión y experiencias propias y ajenas. Es una forma de asumir con la mayor honestidad de la que soy capaz los límites de una reflexión que no habría tenido lugar si no se hubiera vivido primero.

La misma autonomía

De todas las definiciones de feminismo, una de las que más me gusta, por lo simple e inclusiva, es la de la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: "Feminista es todo aquel hombre o mujer que dice: "Hay un problema con la situación de género y tenemos que solucionarlo. Y tenemos que mejorar las cosas juntos, entre hombres y mujeres'".

Soy feminista porque quiero que todas las mujeres -y todos los géneros- tengamos la misma autonomía que los varones para elegir lo que hacemos de nuestra vida y de nuestros cuerpos con igualdad de oportunidades y acceso.

Quiero que seamos más libres: así de simple fue mi hipótesis de trabajo. Ser libre para disponer de mi tiempo como un varón, para estar con mi familia tanto como un varón, para parir si quiero, para ser madre si y como quiero, para casarme si quiero, para irme a la cama con quien quiero, para trabajar de lo que quiero (y tener el mismo acceso a los mismos cargos), para estudiar lo que quiero, para decir lo quiero y cuando quiero, para cocinar si quiero, para ordenar si quiero, para estar arreglada y linda si quiero, para que nadie me diga cómo estar linda (ni siquiera otras mujeres), para hacer fuego, para viajar, para nadar a mar abierto? Ese es, en definitiva, el paraíso que yo vi en el feminismo desde la adolescencia: la libertad.

Capítulo de Feminista en falta: "Mujer buena, hombre malo"

La autora, periodista, acaba de publicar Feminista en falta. Contradicciones, relatos y preguntas de una revolución en marcha (Galerna)