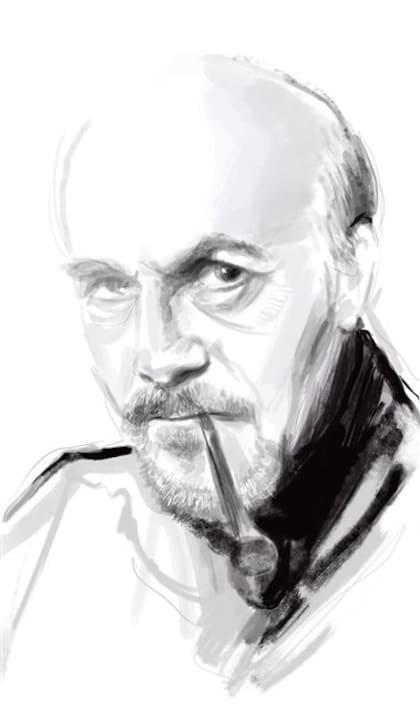

Abelardo Castillo, el escritor que sabía descubrir el talento de los otros

Fragmentos inéditos del diálogo que el escritor, fallecido hace días, mantuvo con La Nación en enero pasado

1 minuto de lectura'

1 minuto de lectura'

A llas seis de la tarde del último 12 de enero, Abelardo Castillo se preparó para recibir a La Nación a propósito del lanzamiento de su último libro, Del mundo que conocimos (Alfaguara). Una antología literaria de sus cuentos que puede funcionar como una confesión, como una biografía. Porque cada uno de los relatos que él eligió publicar allí tiene una historia detrás que marca un momento importante de su vida.

Como cada vez que recibía a un periodista, se disponía a lucirse en una de las artes que mejor dominaba: la conversación. Aunque no le gustara el momento de las fotos. La frescura y la tranquilidad de su casa de la calle Hipólito Yrigoyen, en Balvanera, contrastaba con el calor de esa tarde de verano y el infierno del tránsito a esa hora. Se sentaba frente a su tablero de ajedrez con las piezas presentadas para jugar, con una de las bibliotecas de su casa de fondo y lo primero que hacía era escuchar.

También, como cada vez, la escritora Sylvia Iparraguirre, su primera lectora y esposa por 40 años, prestaba su ayuda para que todo fluyera. Y desaparecía para dejar lugar a la intimidad de la charla. Abelardo la invitó a sumarse cuando habían pasado dos horas en las que habló de literatura, de amores, de desengaños. De la vida y de la muerte.

Ya sin grabador, la conversación siguió dos horas más. Fue entonces que ella –y esto no había sucedido en entrevistas anteriores–, como si quisiera que todo quedara registrado, comenzó a guiar la conversación por anécdotas que muy bien conocía. “Contále esa anécdota, Abelardo”; “¿Por qué no le repetís en el grabador lo que dijiste recién?”. Quizás, de todos los presentes en esa sala aquella tarde, fue ella la más consciente del paso del tiempo. De lo inexorable.

Mientras tanto, Castillo paseaba por algún libro de Poe, o de Dostoievski, o de Sartre. Se acordaba de alguna discusión con Sabato, o alguna cosa de Borges; también mencionaba a su amiga Liliana Heker, con quien fundó dos de las más significativas revistas literarias de su época.

En las primeras entradas de su diario, publicadas en Diarios 1954-1991 (Alfaguara), hay citas a Tolstoi, a Heidegger, a Shakespeare, a Stern, a Camus, a Gide. A Dante y a Whitman, pero también a Neruda, a Lorca y a tantos otros. Porque también era un enorme lector.

Al momento de la entrevista hacía una semana de la muerte de Ricardo Piglia y menos de un mes de la de Alberto Laiseca. “La muerte ha hecho una masacre últimamente con los escritores del siglo XX”, dijo.

En breve será publicado el segundo tomo de sus Diarios, que empieza en 1992, con un escritor ya consagrado y su novela insignia Crónica de un iniciado finalmente publicada. Y termina en 2006, con la temprana muerte de una de sus alumnas preferidas, Paola Kaufmann (Premio Planeta, 2005). En lo que sigue rescatamos algunos fragmentos de la charla de aquella tarde en que Abelardo también habló de la muerte. De la suya. Dijo: “Yo odio la muerte”. Y se proclamó inmortal “mientras estuviera vivo”.

–En “Also sprach, el señor Nuñez”, un cuento muy teatral, el protagonista es un oficinista. Usted tuvo un paso por ese mundo ¿Qué hacía en la oficina?

–Yo te puedo explicar cómo se escribe una novela pero no cómo se trabaja en una oficina. Si trato de acordarme no tengo idea qué hacía yo en la oficina… El señor Nuñez es una especie de mí mismo (que al momento de escribirlo tenía 20 años), pero me agregué edad. Es curioso porque ha vuelto a tener vigencia ese cuento. Y aquel era un oficinista sin computadora.

–En Del mundo que conocimos está uno de sus cuentos más raros, “Patrón”.

–Yo no estaba seguro de si este cuento era representativo de mis textos porque es el único que ocurre en el campo. Es la obsesión de un hombre, “el patrón”, por tener un hijo. Algo que podría extrapolarse al deseo de dejar una obra perdurable. La relación brutal entre ese hombre y esa mujer para mí era como si tuviera algo secreto que ver con mi otro cuento donde toco el tema de la maternidad, “La madre de Ernesto”. Pero en “Patrón” hay una madre que reniega de su hijo. Elegí este cuento porque fue el primero que escribí después de Las otras puertas. Entonces estaba derivando hacia una zona muy gongoriana de la prosa. Muy barroca. Y decidí escribir un cuento más directo.

–Ha sido reconocido como maestro de muchos escritores. Liliana Heker dijo en varias entrevistas que le debe mucho.

–Yo se lo agradezco mucho también a Liliana, pero creo que, si no me hubiera conocido, ella lo mismo hubiera sido escritora. Al igual que Sylvia. Pueden decir que yo las impulsé a escribir o que yo las molesté. Pero ellas ya escribían.

–Cuénteme de su taller, de su rol como maestro.

–Es que me aburre hablar de mí. Mi biografía está en mis libros.

–¿Sigue tomando nuevos alumnos?

–Yo a veces no hablo de los talleres porque luego me llama gente que cree que va a aprender a escribir y yo les digo que los talleres no sirven para nada. A la literatura o la traés puesta o no hay nada que hacer. Nadie puede enseñar a escribir.

–¿Pero por qué, después de tantos años, sigue dando su taller?

–Porque me fascina hallar el talento. Cuando encuentro el talento en otros, me siento feliz. Me pasa ahora en el taller pero también me pasaba en las revistas literarias que dirigí. Cuando aparecía un buen cuento lo vivía con tanta intensidad como cuando yo mismo lo escribía. Con los talleristas siento una alegría personal –pero no porque sea mi alumno quien lo escribe–, sino porque hay algo ahí que justifica mi vida, que es la literatura. Tal vez esa esta es la respuesta: doy talleres porque cuando aparece algo bueno también aparece algo que justifica mi vida, que es la literatura.

–¿Cómo detecta algo tan subjetivo como el talento?

–Se me revela, hay algo que me habla y que está ahí. Lo que le pasa a cualquiera con un gran libro: con Ana Karenina, con La guerra y la paz, con Madame Bovary. Me pasa con la pintura. La primera vez que vi un cuadro de [Francis] Bacon sentí que ese hombre pintaba para mí. [Leopoldo] Marechal lo llamaba hermosura. Borges, belleza. Son los dos únicos escritores argentinos que se atrevieron a hablar de esas palabras como si se tratara de algo natural.

–Hace seis décadas que lleva un diario. ¿En qué momento? ¿Cómo lo escribe?

–Hay mucho que estaba escrito en papel, en cuadernos. No puedo escribir en laptop, escribo en cuadernos o en una PC, pero no me la puedo llevar de viaje. Cuando Sylvia y mis editoras me convencieron de publicarlos, esas cosas me dieron trabajo: pasar en limpio. El primer tomo trata de un escritor que se forma a sí mismo y que termina de publicar su diario. El segundo tomo empieza en 1992 y va hasta 2006. Está todo el año 2000 y 2001 cuando el país se cae a pedazos. El 11 de septiembre, también lo cuento. Yo estaba en casa, me llama Paola Kauffman y me dice: “¿Estás mirando televisión? Han puesto una bomba o algo en las Torres Gemelas”. Cuando prendí, ví cuando los aviones chocaban. Yo le dije: “Si esto es cierto, mañana empieza la guerra”. Luego hay toda una serie de notas que corresponden al poderío norteamericano. Ya es el diario de un escritor, el otro es el diario de un adolescente que quería ser escritor. Y termina con la muerte de Paola. Algunos me han dicho que el segundo tomo es más profundo, más ideológico, más político.

–¿Cuál es hoy su rutina?

–No tengo rutina. No me cuido, no voy al gimnasio. Iba cuando era joven: boxeaba, nadaba, remaba. Una persona que sabía bastante de esto me decía que el cuerpo tiene memoria, por eso tal vez me veo vital. Pero hace décadas que no hago ejercicios. Como cuando tengo hambre; he dejado de beber hace como 40 años, soy adicto al agua. Hoy me levanté a las 6 de la tarde porque anoche me quedé despierto. Yo vivo prácticamente de noche, escribo de noche, hay más tranquilidad, estoy habituado a la noche. Ya lo dije mil veces pero la noche no es para mí un momento en el tiempo, un lugar en el espacio. Entro en la noche como si fuera a una casa deshabitada. Nunca me preocuparon los horarios, no tengo una rutina. Digamos que tengo hábitos. Pero no tienen nada que ver con la salud.

–¿Cómo se formó como lector?

–En el colegio. Teníamos doble escolaridad. Después de la separación de mis padres, cosa que no era nada habitual en aquella época, yo tenía 10 años. En 1945 entré pupilo al colegio. Teníamos un recreo largo de una hora y luego lo que llamaban “la hora de estudio”. Un momento en el que estábamos por dos horas. Pero podíamos leer lo que quisiéramos. Ahí yo aprendí la lectura. Me refiero a la sensación física, apacible, claustral de leer que todavía conservo. Puedo escribir en el desorden más grande pero no puedo leer en el desorden más grande. Alguna vez he dicho que si yo tuviera que buscar al chico que fui de esas infancias múltiples lo iría a buscar a los claustros de ese colegio. Aprendí una cierta paz y tranquilidad y como siempre fui bastante independiente no tenía problemas con la soledad.

–Usted dice que nació en San Pedro pero nació en Buenos Aires.

-Por elección. Pero hay hechos que yo recuerdo de los 10 años que los revivo en San Pedro y luego sacando cuentas me doy cuenta de que no es posible que tal cosa haya sucedido ahí. Otros son de Plaza Irlanda, mi barrio en Capital. Me identifico con Decurion, un personaje que ha vivido dos infancias paralelas. Una de las mías fue en aquel colegio salesiano.

–¿En qué momento decidió no ser más católico?

–Yo fui –y tal vez sigo siendo– cristiano. Que es una ética, una manera de estar en el mundo. En cuanto al religioso creyente que fui lo dejé sin razonar. El Dios en el que yo creía era un Dios visible. Y un día perdí esa fe y se terminó. Estaba leyendo a Descartes, que explicaba su existencia. Entonces pensé que si el Dios en el que yo había creído tenía que ser demostrado así, era porque no existía. La fe se había retirado de mí. Fue algo natural.Soy básicamente un agnóstico. No puedo creer ni demostrar la existencia de Dios y no puedo creer ni demostrar su inexistencia. Pero mi problema no es con estas cosas sino con las cosas de los hombres, con la realidad.

–¿Qué opina de la figura del heredero literario?

–Yo creo que todo aquello que el escritor no ha querido publicar no debería publicarse y se terminó. Pero si eso lo lleváramos al fondo no tendríamos la Eneida ni la obra de Kafka. Es conflictivo. Porque los papeles de un escritor que están en borrador son lo más íntimo que puede tener una persona. Uno de los casos más raros y conflictivos y discutidos fue el de los papeles póstumos de Nieszche que es el libro La voluntad de poder. Eran inéditos, él nunca los hubiera publicado.

–En el prólogo de Del mundo que conocimos pareciera dirigirse sólo al lector común a diferencia de otros escritores que gustan hablarse entre sí.

-Sin el lector, la literatura no existe. Vos podés ser escritor sin editores y sin colegas. Pero no podés ser escritor sin lectores. Aun cuando yo no pienso para nada en los lectores al escribir, sé de su importancia. Sostengo, como una especie de convicción, que la literatura son dos movimientos vinculados a la libertad. La del escritor que escribe y la del lector que lee. La unión de esos dos movimientos es el hecho literario. No hay un Quijote sin mi lectura y eso hace que el Quijote nunca sea el mismo. Cuando Cortázar escribe en Rayuela: “este libro es sobre todo dos libros”, tendría que haber puesto: “es sobre todo muchos libros”. Porque cada libro tiene tantas lecturas como lectores. De ahí que la literatura pueda subsistir en el tiempo. Nosotros no leemos hoy a Shakespeare como se leía en su época. Los lectores de antaño ni siquiera entenderían nuestro tipo de lectura. Nosotros lo cargamos con nuestra historia y con los conocimientos de nuestro tiempo. Leer Hamlet sin el aporte de Freud es inconcebible. Tal vez ni el propio Shakespeare hubiera entendido esa lectura. Eso es lo que permite que sigamos leyendo a los griegos. Cuando un libro está muy pegado a su tiempo muere prácticamente con su tiempo. Hay libros que fueron muy importantes en su época y de los que nosotros no conocemos ni el título. Pero cuando escribo ni se me pasa por la cabeza pensar en el lector. Me interesa desde un punto de vista metafísico, humanístico, como creador de la obra junto conmigo.

–Hay escritores pendientes de hablarse entre sí.

–Hay dos cosas que a mí no me interesaron nunca realmente: ni la opinión de los críticos ni la de los colegas. No porque no crea en la importancia de la crítica al saber en general. Pero al escritor no le sirve. Y si a mí me importara estaría condicionando mi literatura a un modelo de literatura. El único lector que puedo tener al escribir es una proyección de mí mismo, fuera de mí. Casi se podría decir exagerando que uno escribe para sí mismo.