(El siguiente texto es parte del libro Camino al Este, Editorial Tusquets)

La noche siguiente voy a tantra, un strip-club de sillones rojos, luces azules y detalles dorados. Sigo intentando comprender qué hace que los japoneses sean tan singulares en su oferta de entretenimiento adulto. Así que busco a Francisco, el manager de este strip-club, que es un hombre pequeño que me recibe escoltado por dos mujeres de piernas largas y escotes amplios.

—Los japoneses son disciplinados, corporativos y colectivistas. Son el pueblo más civilizado de Asia —me dice Francisco, orgulloso de estar entre ellos—. Pero no vayas a Kabukicho: ya está arruinado.

Francisco es el amigo de un amigo de un amigo de una amiga de un amigo mío (así, con cadenas largas como esta, es como se conoce a la gente en los viajes). Es peruano, pero alguno de sus abuelos fue japonés; tiene treinta y pico, migró a Japón siendo un adolescente y ahora es un hombre de negocios. Trabaja para un compatriota suyo que sacó su cabaret de Kabukicho y lo trajo a Roppongi, un distrito en el que hay un montón de bares y nightclubs al estilo occidental.

Hablamos un rato. Las chicas también opinan. Son dos strippers mexicanas que trabajan aquí en Tokio, y mientras tomamos un gin-tonic no tengo que preguntarles demasiado para que comiencen a llorarme sus penas: que los japoneses no quieren latinas curvosas como ellas porque prefieren a las mujeres con cuerpo pequeño, que a los japoneses les gusta más dar un beso en la boca que meter mano por debajo de la falda, que los japoneses trabajan mucho y por eso no está mal visto que se queden dormidos junto a ellas luego de emborracharse, que son hípercorrectos, pero distantes e ingenuos, que son machistas y ellas en cambio vienen de algo que llaman «un matriarcado» (¿México?, ¿seguro?), y que si por fin se los pueden coger, ellos casi ni las miran a los ojos.

—¿No te has preguntado por qué en el porno japonés la mujer siempre sufre? —me dice una de ellas. Yo no me lo había preguntado.

—Los japoneses están como robotizados. Eso, los robots, es lo que los excita —me dice la otra.

En resumen: una llegó a Tokio hace quince días y la otra hace dos meses, y ambas quieren irse cuanto antes.

Les pregunto sobre Kabukicho y entonces una de ellas, que es una morocha enérgica, me cuenta una historia: apenas vino a la ciudad se fue a buscar trabajo a Kabukicho, porque le habían dicho que ese era el sitio. No tenía ningún contacto, así que caminó, dio vueltas, se metió en los nightclubs y en los callejones, y finalmente conoció a un moreno que le dijo que la iba a llevar a un bar en el que le darían trabajo como table-dancer. Ella lo siguió. El tipo entró a un edificio, bajó las escaleras y finalmente se detuvo ante una puertita y sacó del bolsillo un manojo de llaves. Eligió una. La giró, abrió y le dijo a ella que pasara. Pero cuando dio un paso y vio lo que había ahí, la chica se lo pensó dos veces.

—¡Cinco mujeres apiñadas en un cuartito, güey! —me dice, con los ojos muy abiertos y el gin-tonic en la mano—. Había rusas y negras, y estaban todas en silencio, mirando para abajo. ¡Ay, no, güey! Yo me di media vuelta y le dije que no me metía ahí, y salí corriendo… y el tipo atrás mío... Corrí y corrí, y por suerte lo perdí.

Un número en el escenario nos interrumpe. Cuatro geishas en kimono bailan delicadamente una melodía de cuerdas. Francisco está encantado, toma fotos con su teléfono y me dice que mejor apreciemos el show. Cuando la música evoluciona a una cosa más grandiosa, las geishas se trepan de un salto a los caños: dos de ellas en uno, dos en el otro, y se sacuden en su coreografía y giran vertiginosamente como si fuera ninjas. De repente, sus kimonos ya no están ahí: las cuatro se ven ahora casi completamente desnudas.

Un rato después dejo atrás al peruano Francisco, a sus mexicanas y a sus geishas y me encuentro con Higashi, mi mujer, en el distrito rojo. Le dije, más temprano: «¿Qué tal si hoy vamos a un cabaret en Kabukicho?». Me parecía un plan aventurero que nos podía colocar en la liga de esas parejas que prueban de todo y que exploran los límites juntos. Pero ahora que caminamos por estas calles y nos acosan los tarjeteros, no sé si fue una buena idea y ni siquiera sé cómo elegir en qué antro podríamos meternos porque todos son misteriosos e indescifrables. Y quizás este no sea sitio para una dama de té como ella.

Damos vueltas y vueltas en torno a las mismas puertas mientras la noche avanza. Nos metemos en un edificio y exploramos desde el pasillo los nightclubs que funcionan en departamentos enormes.

<b>Los porteros, generalmente africanos, nos invitan a entrar y cuando decimos que no, comienza una insistencia densa; uno nos cierra el paso, otro se me echa encima y lo aparto con un empujón</b>

Todo se está poniendo un poco rudo y ya estamos de nuevo en la calle cuando a nuestras espaldas suena una estrepitosa cachetada. Un hombre discute con una mujer, ambos están en cuclillas. Él la acaba de sacudir. Ella llora. Están borrachos.

Para salir de Kabukicho sólo hay que caminar dos o tres cuadras, pasar bajo el arco de luces y llegar hasta la avenida de doble mano Yasukuni. Allí el ambiente un poco desbordado del distrito rojo desaparece como por acto de magia, como si Kabukicho no existiera más que en un agujero negro.

Cuatro calles más adelante, nos metemos en un laberinto de tabernas muy pequeñas en las que sólo caben cuatro o cinco personas. Las tabernas están pegadas y son como de colección, con paredes plagadas de graffiti y cables de electricidad que parecen serpientes surcando los techos. Cada bar es un mundo pequeño. Algunos tienen paredes de madera, otros de piedra, otros de ladrillo. Algunos están decorados con fotografías de rockeros famosos. Otros tienen en su puerta esas lámparas tradicionales de papel llamadas akachochin. Algunos aparecen al cabo de escaleras empinadas y angostas. Otros están colmados y no aceptan más gente. Todo este reducido entorno se llama Golden Gai y, aunque hay alcohol, paseantes ebrios y africanos que quieren arrearte a los bares para los que trabajan, parece lo contrario a Kabukicho porque no hay neón y porque la escala pequeña de las cosas las hace más amables.

Elegimos un barcito de nombre Tocorodocoro. Se ve sencillo. Al entrar a un sitio así, hay unos pocos rostros que miran apenas uno pone un pie adentro. Se genera un silencio y luego las cosas continúan más o menos como uno imagina que estaban antes de abrir la puerta. En Tocorodocoro la barra es atendida por una mujer. Nos saluda, se llama Cheki. Sonríe mucho y tiene la voz un poco ronca. También hay una pareja tomando una bebida incolora. ¿Sake o soju? Quizás vodka. Y hay un televisor encendido que es parte de la decoración.

Nos sentamos y pedimos dos copas de soju. En el primer trago siento el calor del alcohol que me sube rápido a la cabeza. Y cuando en un instante me distiendo, por fin veo que Google tiene su punto: Kabukicho puede ser una maldición.

Bebemos en silencio. No sé qué piensa Higashi. A veces es insondable y eso me puede enojar o me puede gustar. Depende de la ocasión. Hoy me gusta. Luego Cheki le comenta algo y ella le contesta. Higashi suele decir que no habla japonés, pero como todo el mundo la confunde con una japonesa nativa, ella asiente cuando le dirigen la palabra y así los diálogos más o menos van funcionando. Muchas veces entiende todo y habla de corrido. Y a medida que pasan los meses, lo hace cada vez mejor. Así que ahora le cuenta un poco sobre nosotros a Cheki y le pregunta cómo fue que abrió este bar.

—No, no es mi bar. El dueño es un amigo mío que tiene cuatro bares más. Lo abrió hace tres años y me pidió que yo estuviera a cargo.

Nos entendemos en un intercambio de nihongo fragmentado y broken English. Cheki nos cuenta que le gusta trabajar aquí. Que hoy se despertó después de mediodía. Que desayunó. Que hizo algunas compras, ordenó su casa y vino a la taberna.

—Este bar abre hasta las 4 de la madrugada —dice—. Después de que cierra, me voy a mi bar favorito, aquí cerca, también en Golden Gai, y tomo una copa hasta las 6 de la madrugada. El barman es un buen amigo mío. Así, cada noche.

Los japoneses son gente de rutina.

Bebemos un trago más y brindamos diciendo kampai!, y cuando nos preguntamos a la salud de quién podríamos hacerlo, Cheki nos da un motivo muy bueno para volver a brindar varias veces: en tres meses va a nacer su nieta.

—¿Tu hija? —le pregunta Higashi, en japonés.

A Cheki se la ve muy joven. Tiene 35 años.

—No, mi nieta.

Por nuestras caras entiende que no lo podemos creer. Y entonces nos cuenta una historia.

Cuando ella era una niña, su madre murió. Más tarde su padre se casó con otra mujer y Cheki, ya adolescente, eligió irse de casa, o quizás no tuvo más remedio. Su padre le alquiló un departamento de un ambiente en Itabashi, una zona periférica de la capital, pero era difícil vivir sola siendo una teenager, así que Cheki invitó a mudarse con ella a Tatsuya, su mejor amigo de la junior high-school, un chico guapo que siempre iba vestido a la moda.

—Yo no estaba enamorada de él, pero cuando estábamos viviendo juntos él comenzó a soñar con formar una familia conmigo —dice.

Y un día ocurrió: Cheki y Tatsuya concibieron una niña. En ese momento, Cheki tenía 18 años y como la escuela quedaba lejos de su casa y el embarazo avanzaba, la abandonó. Su padre se enojó pero no se sorprendió; simplemente le preguntó si iba a tener a la niña o si iba a abortar. Las sensaciones se mezclaban: en Tokio su circunstancia no era para nada común y ella se sentía un poco avergonzada, pero más que nada feliz. Meruno, su hija, nació el 6 de abril del año 2000.

—¡Fue una Millenium Baby! —dice Cheki.

Como ella no estaba enamorada de Tatsuya y no quería ser un ama de casa, a los 20 años se separó. Crio a Meruno como una madre soltera: trabajaba de día en una oficina y de noche en Walking Chair, un bar muy pequeño de rock and roll y de jazz en Shinjuku, en el que hacía de todo, casi como ahora. De esa época que parece recordar como una época esforzada pero feliz, nos muestra una foto que guarda debajo de la barra. En la imagen se la ve sonriendo, vestida de negro, apoyada sobre un coche señorial blanco (¿una limusina, un Rolls Royce?) y haciendo una V con los dedos, como hacen todas las japonesas cuando tienen una cámara enfrente. Tatsuya, mientras tanto, se casó y tuvo cinco hijos más, y dejó de ver a Meruno. Hoy trabaja como carpintero.

—Yo no tuve más niños —dice Cheki—. En mis veinte, cuando me enteré de que él se había casado de nuevo, me preguntaba qué hubiera sido si hubiéramos continuado juntos. Pero ahora ya no.

Con el tiempo, Meruno se convirtió en una muchacha de 17 años introvertida y silenciosa, y ahora ella también está embarazada. Su novio es un compañero de la escuela, un chico pálido a quien Cheki sólo vio dos veces y a quien conoce apenas por su apellido: Nakai.

—La diferencia es que Meruno y Nakai se aman. No son mejores amigos, sino novios. Es una historia totalmente diferente a la mía —dice.

Cheki está muy contenta, aunque al principio no fue así. Había deseado para su hija una vida normal en la escuela, pero la situación de Meruno era un poco complicada, como la de cualquier adolescente de 17 años que esté embarazada en una ciudad en la que casi nadie se detiene a concebir un hijo: Tokio posee el índice de fertilidad más bajo en un país en el que nacen 1,46 hijos por mujer, y más o menos ha sido igual desde hace décadas. Esto es menos que la tasa promedio del mundo (2,45), que la de Francia (2,01) o que la de Estados Unidos (1,84). O sea: un problema nacional.

Como la escuela a la que iba Meruno estaba lejos de la casa de Cheki, la adolescente vivía con su tía. Cuando descubrió que estaba embarazada lo quiso ocultar, pero un día tuvo una crisis de nervios y su tía trató de llevarla a un psiquiatra. Así fue que Meruno se lo contó. Lloró, lloró mucho: estaba embarazada ya de cinco meses.

A esta altura del relato, las otras dos personas que bebían en el bar se han ido e Higashi y yo, que vamos por nuestra segunda ronda de soju, estamos fascinados con esa historia tan extraña.

—Entiendo que mi caso y el de mi hija son muy, muy raros —dice Cheki—. Si ocurre, esto puede ocurrir en las periferias y en los campos, no en la ciudad. Las parejas del interior no tienen nada que ver con las de Tokio, donde hay tantos estímulos. Decidir ser madre es algo muy infrecuente entre las adolescentes de la capital…

Sonreímos, quizás porque no sabemos qué responder.

—Kampai? —digo, con mi vaso en alto.

—Kampai! —dice Cheki, y los chocamos.

Cuando volvemos al departamento en Koenji, Higashi me da un café con el que me ayuda a dejar atrás esas copas de soju y compartimos una barrita dulce.

—La gente en Japón sólo quiere conversar —me dice ella—. Por eso en los bares, que son tan chiquitos, los clientes se quedan charlando hasta muy tarde con el barman. Después de un día de trabajo duro, la gente toma, se emborracha y habla. Es la única manera.

Japón es un país de solitarios en busca de compañía: un país de modales amables donde los encuentros profundos entre humanos son infrecuentes, y en el que las apariencias y los detalles son muy importantes.

En un sitio así, el amor y la compañía están en baja y otros factores tienen más influencia: muchas veces los noviazgos están definidos por las finanzas personales y el nenshu, el ingreso anual, se pregunta sin disimulos en la primera cita.

Citas. Una de cada cuatro mujeres suele quedarse dormida en una cita por el cansancio al cabo de la jornada laboral. Las japonesas llegan al mismo nivel de sobreexigencia que los hombres y el 60 por ciento de ellas dice que no se puede sentir suficientemente relajada como para interesarse en una relación. Más estadísticas, sólo porque son asombrosas: el 42 por ciento de los hombres de entre 18 y 34 años son vírgenes; en las mujeres la cifra es de 44,2. Sólo la mitad de la gente de entre 18 y 49 años ha tenido sexo en el último mes. Y el 70 por ciento de los hombres y el 60 de las mujeres no tiene pareja.

Este es el contexto en el que un host-club cobra sentido, en el que Toyota lanza a Kirobo Mini, un robot de compañía que puede aprender a hablar, y en el que Gatebox presenta a Aizuma Hikari, una novia animé y holográfica diseñada para uso doméstico con la que también se puede chatear. Es el contexto en el que un diario conservador como The Japan Times publica un artículo titulado «Desesperadamente en busca del arte perdido del nanpa» (al que define como la habilidad de seducir a alguien en la calle) y en el que la Universidad de Tohoku, en un estudio dirigido por dos economistas, declara que los japoneses se extinguirán el 16 de agosto del año 3766.

*Diario de una travesía

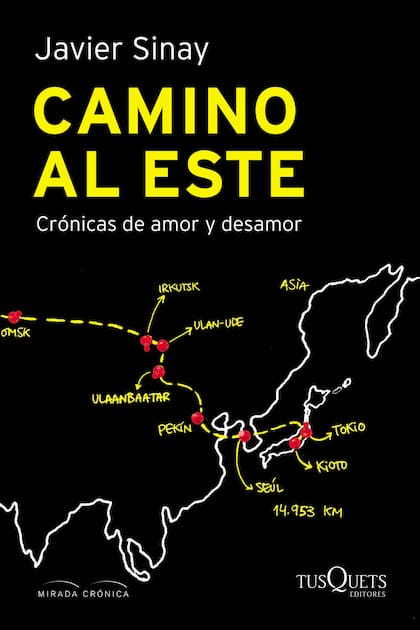

Camino al este narra la travesía desmesurada de Javier Sinay desde Buenos Aires hasta Japón, atravesando toda Europa y Asia por tierra. ¿El motivo? Una mujer llamada Higashi, su pareja, que pasaría todo ese año en Kioto dedicada a estudiar la ceremonia del té.

El autor decidió que su historia de amor se merecía algo más que un par de visitas convencionales, imaginó un recorrido y enhebró cada una de sus etapas en torno a una pregunta: ¿qué cosas —atroces, magníficas, inesperadas— son capaces de hacer las personas por amor? Así surgió esta crónica de viaje que es, también, la historia de una pareja que rueda películas porno en Barcelona, la de un policía ruso que se transformó en asesino en serie de mujeres, la de un señor chino que busca un novio para su hija, la de un joven japonés al que las mujeres pagan por un poco de conversación, y la del propio Sinay, que acaba transformado en un nómada, hechizado por la idea del movimiento perpetuo.

1

1Laura Romano, nutricionista especialista en dietas: “Ni las medialunas engordan ni las tostadas light adelgazan”

2

2“¿Qué hago con esto que me tocó vivir?”: le diagnosticaron esclerosis múltiple y decidió cambiar su vida para ayudar a otros

3

3Efemérides del 12 de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?

4

4Cómo llegar al Hipódromo de San Isidro para ir al Lollapalooza Argentina 2026