The New Yorker y sus tesoros

Para celebrar sus 90 años, la mítica revista estadounidense abrió parcialmente sus archivos en la Web. Una guía para hallar algunas de las mejores piezas de la historia del periodismo

Philip K. Hamburger fue redactor del New Yorker durante 65 años. Escribió su primera nota, una crónica cortita para la sección The Talk of the Town, en 1938, y la última, un reporte otoñal sobre su lugar de veraneo, a fines de 2003, pocos meses antes de morir. En el medio escribió perfiles sobre presidentes, fue a 14 asunciones presidenciales y reportó para la revista desde Alemania, Indonesia y medio mundo. En 1948, Hamburger aterrizó en Buenos Aires, con la doble misión de explicar el peronismo y, si tenía suerte, encontrar la guarida patagónica (eso decía el rumor en Europa y Estados Unidos) de Adolf Hitler y Eva Braun.

Tuvo algo más de suerte con la primera misión que con la segunda. Buenos Aires, como a otros visitantes de la época, le pareció una ciudad agradable, pero tristona. Se disgustó con la propaganda peronista, pero no le pareció que hubiera, en las calles, un clima de dictadura. Una tarde, en la Casa Rosada, conversó con un Perón animado que fumaba Chesterfield y defendía sus reformas. Hamburger transcribió sus palabras sin hacer comentarios y quedó impresionado con la figura de Evita, pálida, petisa, con la teatralidad y la confianza de una reina de belleza. "Nos saludó a todos", escribió Hamburger en las últimas líneas del texto. "Extendió su mano hacia mí y la sostuve por un instante. Estaba fría como la piedra."

Me encantaría ofrecer un enlace al artículo de Hamburger, que transcribe letras de tangos y cuenta con humorístico desdén sus encuentros con la aristocracia local, en visitas a estancias y partidos de polo, pero lamentablemente no está incluido entre las decenas de artículos que el New Yorker ofrece al público general desde julio pasado y hasta fines de octubre. La legendaria revista neoyorquina, que está a punto de cumplir 90 años, decidió abrir parte de sus archivos para ver cómo reaccionaban los lectores y, también, como una última golosina antes de construir una paywall alrededor de su página Web, que ofrecerá un acceso muy reducido a los no suscriptores. En estos meses estarán disponibles todos los números y artículos publicados desde 2007, y una serie de artículos anteriores seleccionados por los editores, entre los que no está, al menos por ahora (la lista se va ampliando cada semana), la visita de Hamburger a Buenos Aires.

La noticia de la apertura del archivo generó euforia en la prensa neoyorquina, que de inmediato se puso a compilar listas con los mejores artículos disponibles. Hubo quienes incluso, como el sitio The Awl, compilaron listas con las mejores listas con los mejores artículos. Si hubiera que elegir una, recomiendo la de The Awl. La euforia dio paso luego a una ligera decepción al comprobar que muchos de sus textos más famosos pre 2007, como la crónica de John Hersey desde Hiroshima, que ocupó un número entero en 1946, o los artículos de Hannah Arendt sobre el juicio a Eichmann, en 1961, seguían bloqueados (estos dos artículos, de todas maneras, fueron transformados en libros y están traducidos al castellano).

Sí se puede leer el extraordinario e incomodísimo perfil que un joven Truman Capote escribió sobre un también joven Marlon Brando, a quien visitó en Japón mientras filmaba una película llamada Sayonara. Capote usó su doble truco de no grabar sus entrevistas y contarle sus problemas al entrevistado para que el entrevistado, en este caso Brando, le devuelva una serie de incoherencias, confesiones y anécdotas que no debía decir. Hasta entonces hermético y gruñón, el Brando del New Yorker aparece, de la mano de Capote, como un tipo depresivo, "incapacitado para el amor" y cuya relación con su madre se ha roto "como una taza de porcelana". "La gente a mi alrededor nunca dice nada", protesta Brando. "Sólo parecen querer escuchar lo que tengo para decir. Por eso hablo todo el tiempo."

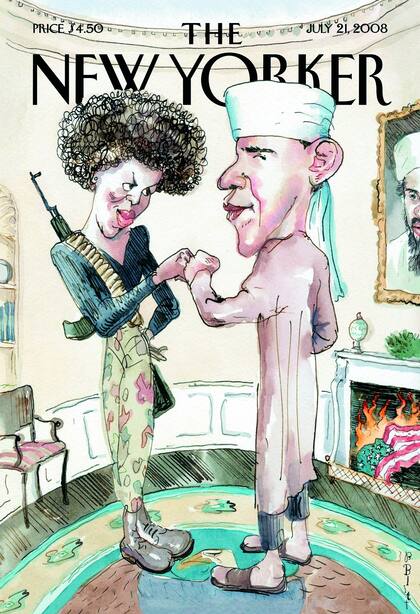

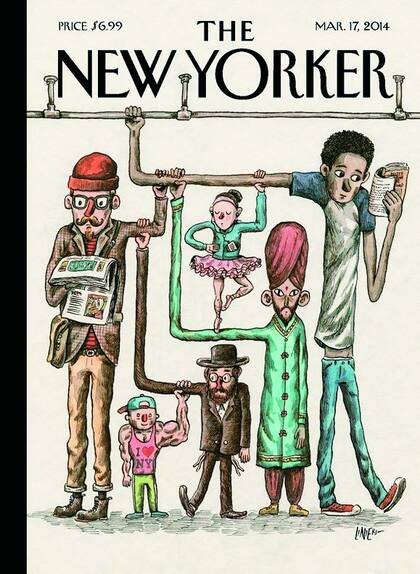

En cualquier caso, lo que muestra el archivo del New Yorker, incluso las pocas ventanas abiertas al público general, es una notoria consistencia en el estilo y los temas de la revista a lo largo de sus 90 años de historia. El estilo es por momentos monótono y por momentos zumbón, pero siempre paciente, dispuesto a explicar con minuciosidad, en las páginas que sean necesarias, los detalles y los rulos argumentales de los temas más diversos. A pesar de que muchas de las mejores plumas del periodismo han pasado por sus páginas, el New Yorker parece muchas veces escrito por un mismo escritor ordenado y erudito que se permite pocas florituras sintácticas, a las que desprecia por vulgares y demagógicas. He conocido redactores de la revista que en privado se quejan de que sus editores les borran o les corrigen los párrafos más jugosos, para aplanarles el texto, cortándole sus picos, levantándole sus valles, hasta llevarlo al estilo permanente creado en los años 20 por su obsesivo, fumador y genial fundador, Wallace Shawn. Es cierto que la llegada de Tina Brown, en los 90, sacudió a la revista de su modorra de posguerra (le puso fotos, que antes no tenía; agrandó el tamaño de las firmas, antes casi invisibles), y que la designación de David Remnick, una década después, conectó a la revista con las noticias, la actualidad e Internet. Aun así, mirando los archivos, la sensación es que salvo estos cambios más o menos visibles, el New Yorker de hoy es más o menos el mismo New Yorker que el de hace cincuenta o setenta años. Si algo perdió en el camino, es el tono aristocrático de sus orígenes, reemplazado por el tono meritocrático de Malcolm Gladwell y sus compañeros de generación. A la elegancia y el saber vivir de sus primeras décadas, el nuevo New Yorker le agrega conocimiento y una ironía distinta, más de élite intelectual que de élite de clase.

En lo personal, el anuncio del New Yorker me benefició poco, porque, y pido disculpas por la fanfarronería, soy suscriptor de la revista desde que vivía en Nueva York y sigo estándolo ahora que vivo en Buenos Aires. La revista me llega cuatro o cinco días después de lo que me llegaba en Nueva York y, por 130 dólares anuales (47 revistas), la considero una inversión que vale bastante la pena, en buena parte porque le da a uno acceso al archivo, donde hay, como las crónicas de Hamburger, perlas y fango de todo tipo. Hace poco, por ejemplo, estuve leyendo las notas dedicadas a la Argentina, algunas más famosas –como las 85 páginas de Jacobo Timerman en 1981 sobre su tiempo detenido por la dictadura– y otras más oscuras, como la historia escrita por una mujer llamada Jane Boley sobre las semanas de 1944 que pasó en una pensión regentada por dos hermanas gallegas en un pueblo que parece (pero no se lo menciona) San Antonio de Areco. Mientras Europa y el Pacífico ardían en guerra, Boley sentía que, a los ojos del visitante, "la Argentina parecía menos un país neutral que un país aislado, refugiado emocionalmente y geográficamente en una complacencia anacrónica".

En 1986 se publican dos largas notas sobre la Argentina. La primera es un retrato entusiasta de la primavera alfonsinista, escrito por el ensayista israelí Amos Elon. En el texto se repasan los juicios a las juntas y el Nunca más y se habla del justicialismo como un partido cavernícola incapacitado para la democracia. El texto cierra con una cita de Timerman, que ha vuelto a vivir en la Argentina, pero parece haber perdido el optimismo. "Esto es Argentina", rezonga Timerman. "No somos pobres. Somos frívolos y huecos." El otro artículo de ese año, con apenas tres meses de diferencia, es de John K. Galbraith, el famoso economista progresista, que muestra un gran optimismo por el Plan Austral (lanzado un año antes y a punto de empezar a mostrar sus primeras grietas) y ofrece un caluroso apoyo al presidente Alfonsín, a quien, como Hamburger 40 años antes con Perón, entrevista en la Casa Rosada. El mejor momento del texto de Galbraith es cuando cuenta su visita al programa de TV Tiempo nuevo, donde critica el pesimismo de su anfitrión, "un hombre extraordinariamente seguro de sí mismo" (Bernardo Neustadt), y se muestra confiado en que la Argentina derrotará a la inflación. Al otro día, cuenta Galbraith satisfecho, la gente lo paraba en Florida para felicitarlo.

Todas estas notas, desde la desconfianza con el primer peronismo, la preocupación por los derechos humanos en la dictadura y el entusiasmo por el gobierno de Alfonsín reflejan las ideas del momento en el núcleo progresista de Nueva York, que abastece a la revista de colaboradores y lectores. En nuestro invierno de 1978, por ejemplo, el despacho del cronista habla sobre Kempes y Menotti, pero también menciona a las Madres de Plaza de Mayo y hace la visita obligatoria a Borges, que refunfuña y despotrica contra el Mundial desde su departamento en la calle Maipú. A principio de los 90, el foco se mueve, como también se había movido en Buenos Aires, hacia la vitalidad del periodismo y los casos de corrupción. La mexicana Alma Guillermoprieto escribe una crónica que va de la tapa de Noticias con María Julia y su tapado a las investigaciones sobre los negocios de la familia Yoma y entrevista a Horacio Verbitsky para hablar del Swiftgate, uno de los primeros casos de corrupción del menemismo. El último gran feature sobre la Argentina salió en 2012, y lo escribió el guatemalteco-americano Francisco Goldman sobre Abuelas de Plaza de Mayo, los nietos recuperados y, especialmente, la presión del gobierno argentino para establecer si los hijos de Ernestina Herrera de Noble eran hijos de desaparecidos. La nota, que sí está online, agrega poco material nuevo, pero hace un recuento bastante ordenado de los avatares judiciales de las causas.

Repasando las listas de artículos disponibles para recomendar, me sorprende ver cuántos leí y cuántos, después de leerlos, había olvidado. Algunos de esos artículos me habían parecido buenísimos, otros (no muchos) bastante flojos y otros lo suficientemente atractivos como para atravesar sus 20 páginas, pero sin que me alteraran o me movieran, al final, significativamente. Uno de los mejores de estos años es Ifigenia en Forest Hills, de Janet Malcolm, publicado originalmente en 2010 y ahora editado en forma de libro en castellano por Debate. Malcolm, bruja del periodismo, famosa por la primera frase de otro libro suyo ("Todo periodista que no sea tan estúpido o engreído como para no ver la realidad sabe que lo que hace es moralmente indefendible"), relata acá el juicio oral a una médica judía ortodoxa acusada de matar a su marido en su casa de Queens, Nueva York. Como pasa siempre con Malcolm, uno sabe dónde empieza la historia, cree que sabe cómo sigue y de golpe está metido en un texto que, casi sin querer, empieza a reflexionar sobre todo lo que tiene alrededor: los juicios orales, el machismo de las religiones tradicionales, el periodismo.

Como podría estar recomendando varias páginas más, quiero dedicar este último párrafo a mandarle lectores a David Grann, mi autor favorito del New Yorker reciente. Grann escribe poco, quizá porque escribe un tipo de nota muy específica: aquella que después de diez páginas de avanzar en una dirección, pega un volantazo y sale arando hacia el otro lado. El primer texto que leí de Grann, sobre un experto canadiense en obras de arte falsificadas, empieza como un perfil admirador de un tipo que conoce bien su oficio: su sola firma, escribe Grann, sirve como sello de autenticidad de una obra. Aun así hay algo raro en este tipo. El texto empieza a obsesionarse con detalles mínimos, metiendo el hocico en ventanas entornadas y avanzando a tientas hasta (atención: spoiler alert) descubrir que el experto canadiense era un fraude y que autenticaba, a cambio de una comisión, obras que sabía falsas. Sus dos últimos textos, parecidos, son sobre América latina. Uno es sobre William Morgan, el comandante gringo de la revolución cubana, que peleó en las sierras contra Batista y después, decepcionado por el castrismo, quiso asesinar a Fidel. Y el otro es sobre Rodrigo Rosenberg, el abogado guatemalteco que hizo un video diciendo que su vida corría peligro y que culpaba de su muerte, si ocurría, al presidente del país. Días después, en mayo de 2009, Rosenberg apareció muerto. Se armó un gran escándalo político en Guatemala; nadie le creyó al presidente cuando juraba su inocencia. Hasta que se descubrió, casi de casualidad (¡atención!), que Rosenberg había planeado su propio asesinato para perjudicar al presidente y su familia.

Hay muchísimo para leer y lo más placentero es dejarse llevar, hojeando los números como vienen o haciendo clic sobre clic sobre clic, encontrándose con tesoros más que buscándolos. Casi todo lo que está disponible es de alta calidad (quizás un poco menos con el contenido original para la Web) y es relativamente fácil de entender, incluso para aquellos que tienen el inglés un poco oxidado. El New Yorker es una experiencia muy específica, al mismo tiempo profunda y un poco zonza, que vale la pena aun para quienes ya la conocen bien y le agarraron el truco. Al menos mientras sea gratis.