Seguir el consejo de su abuelo: el precio de la verdadera intimidad

Una mujer que aparentaba tibieza pero era cobijo de grandeza, golosa de amor, evidencia del deseo. También contenía un inagotable abrazo de comprensión.

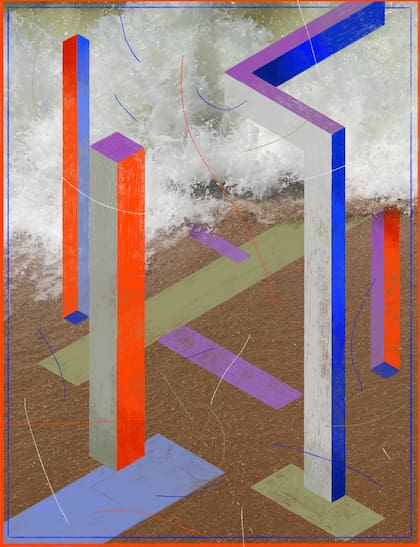

Se acababa el tiempo, la noche estaba perdiendo su fuerza, los duendes y fantasmas que la habitaban se desvanecían, la oscuridad había invocado una purificación, una aspiración a sentimientos ilustres. Comenzaba la claridad. A esta hora, en cada amanecer, ella empezaba a convertirse en lo que verdaderamente era, quizás un símbolo, una antigua piedra levantada hace siglos por un arado, expuesta al sol de las dunas, bendecida por un indulto heroico de estrellas.

Su abuelo le había dicho: "Si te casas con un hombre rico, pagarás todos los días".

Para entrar en su casa, se pasaba por un largo y angosto túnel sombreado de árboles casi oscuro, palmeras, ceibos, transparentes, acacias, guayabos, laureles y tamariscos refrescaban el andar en los largos veranos y daban guarida del viento en invierno. En ciertos lugares del pasadizo había cómodos bancos de lapacho donde, en los días de mucho calor, almorzaba con trinar de pájaros y la brisa oceánica que pasaba por el túnel de ramas y hojas.

Esa mañana, como tantas, la pasó en el mar, vivía en las dunas, una casa construida sobre palotes en las afueras del pueblo. El lugar, como ella, tenía la dualidad del clima; el vigor infranqueable de la tempestad con tormentas que llegaban del sur, o un sol resplandeciente que durante el verano festejaba olas y extensos baños de mar. En invierno, los almuerzos afuera, al reparo de las brisas.

Esa noche, antes de dormir, las pequeñas llamas de las velas y los jazmines blancos, dispuestos en un espacioso perol sobre la mesa, parecían reflejar la crónica de una vida plena, azarosa, saciada. Sobre la cama, una colcha de enormes flores desteñida con dos almohadones de pluma blancos muy grandes se reflejaban en los espejos junto a la biblioteca, que contenía, a flor de piel y en cada página, los tesoros que inspiraban sus días. Todas las tardes buscaba, en algún libro, palabras, frases, párrafos o poesías que recordaba y que habían marcado sus convicciones. Cada libro habitaba un alma ajena. Ella era su propio triunfo, con afable pero sostenido y afincado andar, no tenía espacio para máscaras o disfraces. Un manifiesto enraizado en convicciones, una proclama de amor e inteligencia que no dejaba lugar para tibias medias tintas. Profesaba un intrépido esfuerzo y gallardía en sus pequeños pasos que abarcaban todo lo posible.

Él, luego de dos años de ausencia, se había anunciado. Llegaría en dos días. Mientras ordenaba la casa, recordó a sus amantes ocasionales, los que intentaba se fueran luego del deseo, de la jala, de los ardores exaltados que la dejaban satisfecha pero desierta. Vacua, falta, carente de fin. Despertarse con aquellos cuerpos laderos e inertes sin gracia alguna, y que además pretendían desayunar, era algo que la disgustaba. Sí, luego de las caricias apuradas se sentía como recién bañada, limpia y lista para algo mejor.

Al acostarse decidió dejar las velas encendidas toda la noche y pensó que esta vez sí, diría sí, que lo quería, sí. Seguiría el consejo de su abuelo.

Quizás tuvieran un hijo, como se lo había pedido él. La casa de palotes albergaría una familia diferente, libre y espaciosa de respetos individuales. Él mantendría su casa en el pueblo y se visitarían cuidando de sus soledades, que eran el hermoso alimento de sus vidas. Al final la verdadera intimidad es la libertad.