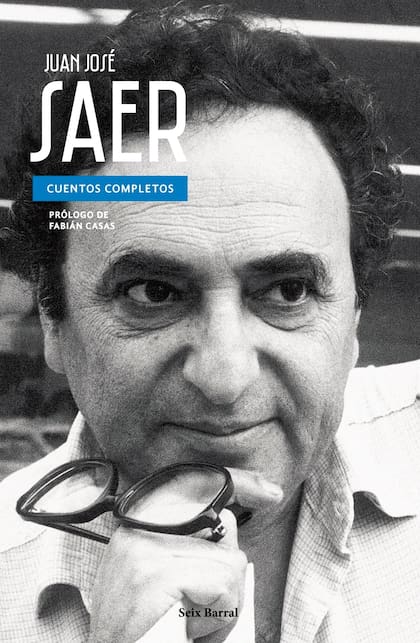

Saer y sus delicias breves

Se reeditan sus cuentos completos y Alberto Díaz, el editor, cuenta peculiaridades del trabajo con él

1 minuto de lectura'

1 minuto de lectura'

Apartir de lo que leyó en una de las libretas de Juan José Saer, el editor Alberto Díaz imagina al escritor santafesino, cuadernito en mano, en Rincón, a la orilla del río Paraná. Está por llover y Saer anota: El cielo empieza a oscurecer. Hay relámpagos por el lado izquierdo, las nubes se espesan. Caen las primeras gotas. El río se agita. En el agua, se forman burbujas. Descripción seca de los sucesos naturales. Descripción puntual que, luego, Saer mediante, se podría convertir en una frase como: De noche, el ruido de la lluvia, goteando espesa y continua, o irregular y entrecortada, cuando amainaba un poco, podía oírse no únicamente en el espacio cercano que el oído alcanzaba, sino también en la vasta noche imaginaria, que parecía abarcar el universo entero, tan negra y fría que daba la impresión de provenir, más allá de los sentidos y del pensamiento, de un lugar improbable, exterior al espacio mismo que ocupaba.

En los cuentos o las novelas de Saer, dice Díaz, esa tormenta puede aparecer en 1804, 1993 ó 2005. Más allá de la fecha, Saer cuidaba mucho el detalle de sus descripciones. El detalle como marca distintiva de una escritura que juega con el tiempo, lo ralentiza, lo acelera o lo detiene según las necesidades de cada caso, de cada narrador.

En una de las oficinas de Planeta, Díaz, editor asociado y asesor de la empresa, recuerda la primera vez que vio a Saer, a quien llama cariñosamente “Juani”, una tarde de 1985 en la esquina de Charcas y Riobamba. Licenciado en Historia, dos años antes, Díaz había vuelto del exilio en México y había abierto la división argentina de la editorial Alianza (que dirigía en Distrito Federal desde 1978). Conocía toda la obra del Saer, quien ya había publicado seis novelas, cuatro libros de cuentos y uno de poesía. Se le acercó, charlaron, quedaron en verse al día siguiente. En Alianza, Díaz le contrató los dos primeros libros Glosa y El limonero real. Ese mediodía comieron en Edelweis: repitieron ese almuerzo los 21 años siguientes. La relación de editor autor se convirtió en otra, distinta, más cercana, amistosa, y que llevó a Saer, por ejemplo, a dedicarle la novela Las Nubes.

Díaz habla de Saer en presente, como si lo siguiera editando. Como si no hubiera fallecido en junio de 2005. O, al menos, como si desde las poesías, ensayos o los cuentos completos que acaban de ser republicados por Planeta, todavía se comunicara con todo aquel que tuviese ganas de leerlo.

Dice Díaz que desde chico Saer quería ser escritor. La anécdota se la contó un amigo, compañero de barrio del autor de Glosa.

Tenían diez años. Saer y su compañero. Vivían en la misma cuadra en Santa Fe, pero los padres del amigo, de apellido vasco, tenían mucha plata. Jugaban cuando la madre del otro lo echó furiosa de la casa. No le gustaba ese turquito que iba a la escuela pública. Le dijo que no quería, nunca más, que se juntara con su hijo.

–Algún día –le respondió el pequeño Juan José Saer–, cuando yo sea un escritor famoso, usted se va a arrepentir de lo que me está haciendo hoy.

No sabemos si la mujer llegó a arrepentirse.

¿Cómo escribía Saer?

Era muy seguro. Cuando empezaba una obra la terminaba bastante rápido. Sin embargo, en los Papeles de trabajo uno puede encontrar fragmentos de libros que publicó diez años después. O sea que iba pensando los temas, se imaginaba el comienzo, decidía el final, tomaba apuntes, frases que podría usar en una novela u en otra, pero cuando se decidía, escribía a mano durante dos, tres, cuatro o cinco meses. No se despertaba y ponía: Pasaron, como venía diciendo hace un momento, veinte años: anochece, sino que, como los poetas, componía. El poeta piensa mucho cada verso. El poema es algo breve, pero de elaboración extensa (un haiku está formado por 17 sílabas, tres versos y hacerlo puede llevar una vida entera). El segundo paso era pasarla a máquina y, luego, en computadora, aunque la incorporó tardíamente (La grande está toda escrita en computadora). A medida que la transcribía, iba haciendo cambios. Una vez que el texto estaba listo, lo mandaba. Entre el original y lo publicado casi no había diferencia.

¿Hablaban en esos meses?

Cuando estaba en París, hablábamos por teléfono: muy pocas veces de cuestiones literarias. Alguna vez me pedía algún libro. Nunca de escritores. Quizás quería que le consiguiera uno sobre “Los pájaros del Río de la Plata” porque en una línea de un cuento o de una novela iba a poner una pequeña referencia sobre el hornero. O sobre algún vino. Me decía: “Como en mis novelas pasan pocas cosas, los detalles son fundamentales. Si hay un error o una mala información, se cae todo”.

¿Solías hacerle muchos comentarios sobre las novelas o los cuentos?

Sus textos venían muy cerrados. Quizá, yo le decía: “Cuidado que acá lo dejaste a Tomatis (uno de los personajes) en un café y después lo retomás durmiendo la siesta”. Por una especie de código, nunca le pregunté de qué trataba una novela. Me habría parecido una falta de respeto hacerle esa pregunta a un autor con una obra como la suya. Salvo La grande, la última novela (que escribió casi completamente en sanatorios, cuando ya estaba enfermo), sus textos eran impecables. No necesitaban correcciones.

¿Cómo recibía los comentarios?

Me preguntaba: “¿Qué te pareció?”. Yo le decía: “Me gustó. Pero una consulta, ¿por qué le hacés decir esto a tal personaje?”. Respondía: “Porque el personaje es así”. Y si le hacía una crítica, no para corregir, sino como sugerencia, me mandaba a la mierda (risas). Hay autores que son muy buenos, pero inseguros. Saer era un autor muy bueno y que estaba muy seguro de lo que hacía. Su mayor preocupación era sobre la esencia del lenguaje. Siempre me decía: “Si encontrás algún galicismo, marcámelo”. También me preguntaba sobre las expresiones de su infancia, porque se daba cuenta de que quizás habían pasado veinte o treinta años y él estaba en París y no sabía si, por ejemplo, la palabra chichipío se seguía usando.

Vos recibías el libro…

Lo leía y si tenía alguna duda le preguntaba: “Che, ¿te parece dejar esto así, porque esa palabra ya no se usa?” O algún detalle. Luego, se lo pasaba al corrector. A todos les aclaraba: “No toquen las comas. A lo sumo, si ven algo que les suena raro pongan al costado: «Acá sobran comas», pero no las saquen”.

¿Y él? ¿Sacaba alguna de ésas?

Una o dos, con mucha suerte. Cuando estuve en Santa Fe, una señora me contó que ella había sido su profesora en la primaria y que en ese momento él ya usaba muchas comas. Pero, quizás, eso sea como los que dicen: “A mí, Gardel me pagó un café con leche y medialunas”. Si Gardel les hubiera pagado el desayuno a todos los atorrantes que se cruzó en la calle Corrientes no habría grabado ni tres canciones (risas).

¿Cómo pensaba los cuentos Saer? Porque la mayoría de las veces no se atienen a la definición clásica, sino que son relatos…

Creo que no hacía diferencia de género. Para él, todo era narración o escritura. Incluso en una entrevista él destaca que muchos de sus cuentos son clásicos, sobre todo los primeros, pero otros se apartan de las leyes del género: algunos son muy breves, como los argumentos que no tienen más de una página, y otros muy largos, como Sombras sobre vidrio esmerilado o La mayor, que podrían ser consideradas nouvelles. Conoce las reglas y a veces las rompe porque le parecen muy rígidas. Busca algo más libre, con la convicción que caracteriza su escritura.

Pensando en toda su obra, ¿qué libro te parece clave?

Creo que su primer libro de cuentos, En la zona, posee la concepción balzaciana de que si uno quiere ser un buen escritor debe tener un plan maestro de lo que va a ser su obra. En cada cuento de ese libro hay un personaje de sus novelas, está el plan de lo que vendrá. Allí aparecen Barco, Tomatis (que no actúa con ese nombre) que luego pertenecerán a lo que él llama “el elenco estable” de sus novelas. En el cuento El tango del viudo, uno de los personajes, Gutiérrez, se va de la ciudad (así mencionaba a Santa Fe en sus escritos) hacia Buenos Aires, despechado porque su amante volvió con el marido. Treinta años después, en La grande, Gutiérrez vuelve a aparecer como personaje central. Un personaje que no está en ninguna de sus once novelas anteriores, pero es el protagonista de la última.

Siempre escribía en castellano…

Siempre. Aunque vivió más de 30 años en París. Publicó en todas las editoriales importantes francesas, pero lo traducían y él revisaba las traducciones. A pesar de que dominaba el idioma, en francés no escribía una palabra. Se decía autor argentino, cosa que no es una perogrullada. Para ampliar el mercado, las editoriales grandes siempre etiquetan a los autores como el mejor escritor de la lengua, un escritor rioplatense o dicen “triunfó en toda Europa”. Juani, lo cuenta en una entrevista, tenía como mayor aspiración “ocupar un lugar en la historia de la literatura argentina”. No mundial ni latinoamericana: argentina.

¿Cómo era la relación de Saer con sus libros ya publicados?

Jamás, jamás, los revisaba. Si hay erratas en la primera edición, hay erratas en las que vinieron después. No volvía a leer su obra. En general, los autores te llaman y te dicen: un amigo (nunca son ellos) fue a la librería Chiche de Liniers y quiso comprar mi libro y le dijeron que no estaba. Cuando averiguo y les respondo que el dueño de esa librería es un deudor nato, se exasperan: “¿Pero cómo no va a estar en Chiche de Liniers?”. A Saer, si estaba o no en las librerías, el dibujo de tapa o el texto de contratapa, parecía no importarle. Yo le mandaba el libro y le decía: “Fijate las comas porque hay algunas que quisieron sacar”. Y él respondía: “No, están todas bien” o “Sí, sacá tal”.

¿Por qué creés que actuaba así?

Al publicar, se desprendía de la obra. Él escribía, entregaba y decía: “Lo que sigue es trabajo del editor”. Pensaba que la función del escritor se restringía a escribir su libro, mientras que la función del editor era publicarlo y distribuirlo. Nunca le envió un libro dedicado a un periodista. “Supongo que el editor tratará de venderlo –decía–, pero esa es su responsabilidad”.

¿Qué lugar ocupa hoy en la literatura argentina?

Creo que después de Borges, Saer es el escritor más importante. Hay una especie de ley que dice que cuando un autor muere, pasado el impacto de la noticia del fallecimiento, las ventas y su presencia en el tiempo van perdiendo el lugar que tenían. Siempre hay excepciones. Acá, la excepción es Borges. Murió hace 30 años y su obra se sigue traduciendo y estudiando en todo el mundo. El otro que rompe esta regla, de que muerto su obra se relega, es Saer. Siendo un autor que nunca trató de ganar otros mercados, ni siquiera el latinoamericano. Quedaba feliz con la salida del libro. Hacía las cuatro notas pautadas y si tenía que hacer una adicional, no tenía problema, pero prefería dedicar el tiempo a la escritura, a los amigos o a comer: a los placeres epicúreos. Para él, la escritura era algo sagrado.

Parecía extrañar la Argentina…

Muchos dicen que vivir afuera es lo mejor. Él jamás dijo que Francia era una maravilla. Todo lo maravilloso era de acá. Cuando me llamaba por teléfono, yo le decía: “Juani cortá, estás gastando mucha guita”. “No te hagas problema. Si acá es barato. ¿Cómo está el tiempo allá?”. Los viernes comía en un bodegón de Congreso. Si hablábamos por teléfono el jueves, me preguntaba: “¿Y qué vas a pedir mañana? ¿Bife de chorizo?”. “Sí, Juani, siempre pido lo mismo”. “Uhhhh, qué bien que se come en ese lugar”. Yo le decía: “¡Vivís en París! ¡Todos te envidian! Nosotros vamos a estar en un bolichón infame…”. “Sí, pero hay una milanesa a caballo que no se puede creer”. No le interesaba la ropa nueva, no tenía auto: la plata la gastaba en vinos y comida. Podía invitarte a un restaurante carísimo para que probaras una sopa que le había encantado. Así, luego entendés la sensualidad que tiene para describir cómo se corta un salamín. En sus cuentos, la descripción de una picada puede ser algo maravilloso.